Beiträge zu Antisemitismus

2024/26

Thema

Rudy Reichstadt, Conspiracy Watch, im Gespräch über Antisemitismus im französischen Wahlkampf

»Die Banalisierung des Antisemitismus ist ein Problem«

»Die Banalisierung des Antisemitismus ist ein Problem«

2024/25

Small Talk

Wolfgang Beyer und Anette Detering, Initiator:innen, im Gespräch über den diesjährigen East Pride Berlin und Solidarität mit Israel

»Demonstrationen müssen dort stattfinden, wo es unbequem ist«

2024/26

Inland

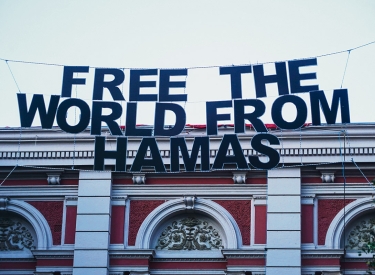

Der 7. Oktober teilte das Leben deutscher Jüdinnen und Juden in ein Davor und ein Danach

Die neue antisemitische Realität

2024/25

dschungel

Bruno Chaouat fragt in seinem kürzlich auf Deutsch erschienenen Buch nach dem Zusammenhang zwischen postmoderner Theorie und Antisemitismus

Guter Jude, schlechter Jude

2024/25

dschungel

Auszug aus dem bei Hentrich und Hentrich erschienenen Buch über Gerda Taro und Robert Capa in Leipzig

Freiheit im Fokus

Freiheit im Fokus

2024/24

Geschichte

Die Rote Flora in Hamburg war seit der Besetzung des Gebäudes nie von Antiimperialisten geprägt