Keine Entwarnung

In den Tagen nach den Wahlen zum Europäischen Parlament führte das gute Abschneiden rechtsextremer Parteien in Westeuropa, vor allem in Frankreich und Deutschland, zu nicht geringen politischen Erschütterungen. Da sorgte es für Erleichterung, dass in Osteuropa, vor allem in Polen und Ungarn, rechte Parteien schlechter abschnitten als erwartet.

Die Deutsche Welle titelte: »Im Osten Europas kein Rechtsruck«, und die von der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegebene Online-Zeitschrift Internationale Politik und Gesellschaft jubelte: »Und sie sind doch schlagbar – In Polen zeigt die Regierungskoalition, wie Populisten zu stellen sind.« Die Co-Vorsitzende der Fraktion Die Grünen/Europäische Freie Allianz im Europaparlament, Terry Reintke, kommentierte die osteuropäischen Wahlergebnisse mit den Worten: »Das muss uns Zuversicht geben.«

Nur knapper Sieg für Tusk

Daran sind Zweifel angebracht, wie ein genauerer Blick auf die konkreten Wahlergebnisse gerade in Polen und Ungarn deutlich zeigt. Tatsächlich ist die in Polen seit Dezember regierende Bürgerkoalition (KO) unter Donald Tusk entgegen den Erwartungen stärkste Kraft bei der Europawahl geworden. Befürchtet worden war, dass die von der KO im 2023 nach acht Jahren an der Regierung abgelöste klerikal-nationalistische Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die Wahl gewinnen würde. Während ihrer Regierungszeit hatte PiS staatliche Institutionen mit ihren Anhängern besetzt und sie so in den Dienst ihres Machterhalts gestellt. Ein Sieg von PiS bei der Europawahl hätte die Bemühungen der derzeitigen Regierung erschwert, den Einfluss von PiS im Staatsapparat zurückzudrängen und die Regelungen abzuschaffen, die diese bevorteilen.

Allerdings ist der Sieg der KO kein überragender. Mit 37,1 Prozent liegt sie nicht einmal einen Prozentpunkt vor der PiS, die 36,2 Prozent der Stimmen erhielt. Gleichzeitig legte die rechtsextreme Konföderation der Freiheit und Unabhängigkeit (Konfederacja) knapp acht Prozentpunkte zu und erhielt 12,1 Prozent der Stimmen. Und während die KO immerhin 6,4 Prozentpunkte über ihrem Ergebnis von der Parlamentswahl im vorigen Jahr lag, verloren ihre Koalitionspartner, die Linken (Lewica) und der liberal-konservative Dritte Weg (TD) hingegen, die als Koalitionspartner der KO die derzeitige Regierung mittragen, im Vergleich zu jener Wahl 2,3 beziehungsweise 7,5 Prozentpunkte.

Rechtsautoritäre Parteien haben da verloren, wo sie lange an der Regierung waren und sich mit dem korrupten Ausnutzen ihrer Macht bei Teilen der Bevölkerung unbeliebt gemacht haben.

Mehr noch als der knappe Sieg der KO bei der Wahl in Polen gilt das Abschneiden der ungarischen Regierungspartei Ungarischer Bürgerbund (Fidesz) unter Viktor Orbán vielen Kommentator:innen im Westen als Anlass zur Hoffnung. Auch diese Einschätzung stützt sich auf geringe Veränderungen. Zwar erzielte das Bündnis aus Fidesz und KDNP sein schlechtestes Ergebnis bei einer Europawahl seit dem EU-Beitritt 2004 und sein schlechtestes bei einer landesweiten Wahl seit 2014, dass aber immer noch mit 44,8 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Wichtiger ist, dass bei der Europawahl zum ersten Mal seit langer Zeit eine Partei antrat, die Fidesz ernsthafte Konkurrenz machen könnte. Fast 30 Prozent der abgegebenen Stimmen entfielen auf die 2021 gegründete Respekt- und Freiheitspartei (Tisza), die seit April von Péter Magyar geführt wird, der auch ihr Spitzenkandidat bei der Europawahl war. Magyar war lange ein einflussreiches Mitglied der Fidesz, er bekleidete verschiedene Positionen im Staatsapparat und staatlichen Unternehmen. Mit Fidesz brach er in diesem Frühjahr anlässlich des sogenannten Begnadigungsskandals. Da wurde öffentlich, dass Ungarns Präsidentin Katalin Novák im April 2023 den stellvertretenden Direktor eines staatlichen Kinderheims begnadigt hatte, der verurteilt worden war, weil er den sexuellen Missbrauch von Kindern durch seinen Vorgesetzten gedeckt hatte.

Ungarn, Tschechien, Slowakei, Rumänien

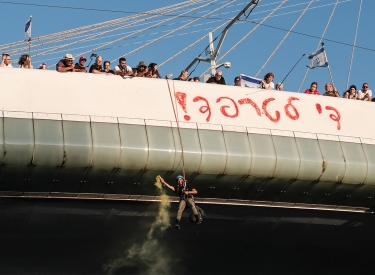

In der Folge profilierte sich Magyar als scharfer Kritiker der Korruption im ungarischen Machtapparat und klagte öffentlich an, dass »ein paar Familien das halbe Land« gehöre. Im März und April organisierte er Demonstrationen mit mehreren Zehntausend Teilnehmer:innen gegen die Korruption der Regierung. Als Hoffnungsträger gilt er im Westen, weil er sich proeuropäisch äußert. Vergessen scheint hier mittlerweile, dass auch Orbán einst als prowestlicher Liberaler begann und politische Bewegungen und Parteien in Osteuropa, deren Hauptthema die Bekämpfung der Korruption ist, nach Regierungsübernahme in den vergangenen Jahrzehnten regelmäßig zum Autoritarismus tendierten.

Dass in Tschechien die rechtsextreme Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) Stimmen verlor, wird aufgewogen durch den Wahlsieg der nationalistisch-populistischen Aktion unzufriedener Bürger (ANO) des Milliardärs und ehemaligen Ministerpräsidenten Andrej Babiš, die 26 Prozent erhielt. In der Slowakei bekam die liberale Progressive Slowakei (PS) mit 27,8 Prozent drei Prozentpunkte mehr als die regierende nationalistische Partei Richtung – Slowakische Sozialdemokratie (Smer) unter dem kürzlich bei einem Anschlag schwer verletzten Ministerpräsidenten Robert Fico. In Rumänien erreichte die 2019 gegründete großrumänisch-nationalistische Allianz für die Vereinigung der Rumänen (AUR) zwar mit knapp 15 Prozent weniger Stimmen als erwartet, wurde aber bei ihrem ersten Antritt zu einer Europawahl gleich zweitstärkste Kraft.

Bei genauerem Blick zeigt sich, dass zu den Hoffnungen, die einige westliche Kommentator:innen mit den osteuropäischen Wahlergebnissen verbinden, wenig Anlass besteht. Rechtsautoritäre Parteien haben da verloren, wo sie lange an der Regierung waren und sich mit dem korrupten Ausnutzen ihrer Macht bei Teilen der Bevölkerung unbeliebt gemacht haben. Sie vertreten aber weiterhin relevante Teile der Bevölkerung. Die konkurrierenden liberalen Parteien besitzen nicht den Rückhalt, der es ihnen ermöglichen würde, ohne Rücksicht auf die Anhängerschaft rechter Parteien Politik zu machen.

Zudem ist die politische Rechte vielfältig. Es darf nicht vergessen werden, dass der Aufstieg rechter, sozialpopulistisch orientierter Parteien in Osteuropa in den nuller Jahren Resultat der Politik liberaler und postkommunistisch-sozialdemokratischer Parteien in den neunziger Jahren war, die zur Verarmung großer Teile der Bevölkerung geführt hatte. Diese Parteien haben nicht mit den politischen Konzepten gebrochen, die den Aufstieg der Rechten mit ermöglichten. Und es entstehen neue rechtsextreme Parteien und Bewegungen wie die Konfederacja in Polen oder die AUR in Rumänien, die, wie die Wahlergebnisse zeigen, längst keine Splittergruppen mehr sind.

Krise in Großbritannien mindert Lust auf EU-Austritte

Die Bedeutung des Wahlausgangs für das Verständnis der politische Situation im östlichen Teil der EU sollte trotzdem nicht unterschätzt werden. Dass in der durchaus vielfältigen Szenerie rechter Parteien in Osteuropa die europaskeptischen bei diesen Wahlen Verluste hinnehmen mussten, ist vier Jahre nach dem EU-Austritt des Vereinigten Königreichs wenig verwunderlich. Dieser sorgte in den von Arbeitsmigration geprägten Ländern Osteuropas für nicht geringe Verunsicherung. Die anhaltende Krise in Großbritannien dürfte dafür sorgen, dass die Sympathie für ähnliche Vorhaben geringer ausfällt als noch vor einigen Jahren.

Die Entwicklung in den östlichen EU-Ländern von der Abwahl der PiS im vorigen Jahr bis zum, verglichen mit den Erwartungen, schwachen Abschneiden rechtsautoritärer Parteien bei den Europawahlen zeigt aber auch, dass die autoritären Machthaber in postsozialistischen Mitgliedsländern der EU trotz aller Eingriffe in Wahlsystem, Justiz und Medien zu diktatorischer Machtausübung und Herrschaftssicherung nicht in der Lage sind. Dies dürfte nicht darauf zurückzuführen sein, dass die entsprechenden Akteure charakterlich mehr zu Demokratie und Rechtssaat neigen als ihre Amtskollegen in Belarus, Russland, Aserbaidschan und Zentralasien. Vielmehr fehlt es ihnen an einer entsprechenden gesellschaftlichen Machtbasis.

Offensichtlich reicht der auf der ökonomischen Verwertung politischer Macht basierende Klientelismus von PiS, Fidesz und Smer unter den Bedingungen eines offenen EU-Markts für Arbeitskräfte, Kapital und Waren derzeit nicht aus, eine solches klientelistisches System dauerhaft zu etablieren. Diese Erkenntnis sollte bei Diskussionen über die Bedeutung des Aufstiegs rechtsautoritärer Parteien in Europa in den vergangenen Jahren nicht unberücksichtigt bleiben.

Tat und Täter

Tat und Täter