Die einsame Lady

Lange musste Guy Nattivs Film »Golda« über die ehemalige israelische Ministerpräsidentin Golda Meir auf einen Kinostart in Deutschland warten, möglicherweise auch aufgrund einer Boykottkampagne gegen den Film. Nun läuft er doch noch an – unter dem ärgerlichen Beititel »Israels eiserne Lady«.

Nach seiner Premiere bei der Berlinale im Februar vergangenen Jahres lief das Filmporträt bereits vergangenen August in den USA und am 6. Oktober in Großbritannien an – am Jahrestag des syrisch-ägyptischen Angriffs auf Israel also, der den Beginn des Yom-Kippur-Kriegs markierte, und einen Tag vor dem barbarischen palästinensischen Massaker in Israel am 7. Oktober. Der Kontext dieses bestialischen Angriffs und der Reaktion Israels sowie der internationalen Öffentlichkeit verleiht »Golda« eine ungeplante, schreckliche Aktualität und offenbart abermals, dass Israel bei der Selbstverteidigung gegen die mörderische antisemitische Aggression nach wie vor weitgehend auf sich allein gestellt ist.

Denn Nattivs Film ist dankenswerterweise nicht als eines jener konventionellen Biopics angelegt, die derzeit auf den Filmmarkt gespült werden und gegen die sich die derart »Gewürdigten« – von Amy Winehouse über Maria Montessori bis hin zu Bob Marley – nicht mehr wehren können.

Für Meirs Leiden an ihrer verhängnisvollen Entscheidung findet Regisseur Nattiv eindringliche Bilder: Mal verschwindet die Ministerpräsidentin im eigenen Zigarettenrauch, mal wird sie von dunklen Vogelschwärmen verfolgt.

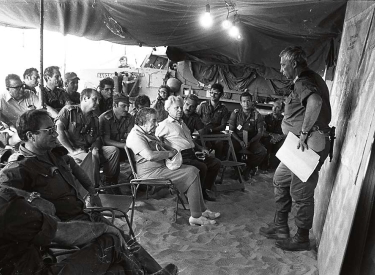

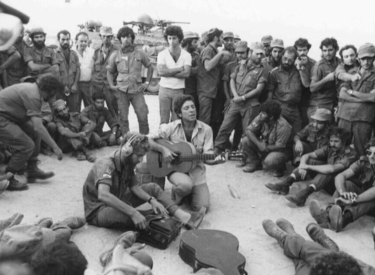

Vielmehr ist »Golda« ein filmisches Porträt der Ministerpräsidentin in den Tagen des Yom-Kippur-Kriegs im Oktober 1973; verkörpert wird die Politikerin eindringlich von Helen Mirren. Die Rahmenhandlung stellt eine Anhörung Meirs durch ein Komitee dar, das ihre Entscheidungen vor und in den Kriegstagen aufarbeiten will. Die Politikerin steht – selbstverständlich in einem fort Zigaretten rauchend – Rede und Antwort, und der Zuschauer taucht tief in die historischen Geschehnisse ein, immer aus der Perspektive der damaligen militärischen, geheimdienstlichen und politischen Führungsriege Israels.

Am Anfang dieser Kriegschronik steht eine fatale Fehleinschätzung. Denn obwohl Einigkeit darüber herrscht, dass ein Angriff kommen wird, hält der damalige Verteidigungsminister Moshe Dayan (Rami Heuberger) es für unwahrscheinlich, dass dieser unmittelbar bevorsteht. Meir lässt zwar Soldaten in Bereitschaft versetzen, jedoch deutlich weniger, als die warnenden Militärstrategen verlangten. Diese Entscheidung erweist sich als desaströs, denn vollkommen überraschend greifen Ägypten und Syrien bereits am Mittag des 6. Oktober an. Es kommt zu einem Blutbad unter den israelischen Soldaten.

Internationaler Ruf nach Waffenruhe

Für Meirs Leiden an ihrer verhängnisvollen Entscheidung findet Nattiv eindringliche Bilder: Mal verschwindet die Ministerpräsidentin im eigenen Zigarettenrauch, mal wird sie von dunklen Vogelschwärmen verfolgt, mal klingeln in einem Alptraum unzählige Telefone, aus denen sodann die Schreie der Soldaten erschallen. Auch Dayan kämpft mit seiner Schuld. Als er mit einem Hubschrauber eine verlustreiche Schlacht im Norden an der syrischen Grenze überfliegt, erbricht er sich. Danach bietet er der Ministerpräsidentin seinen Rücktritt an.

Doch Meir hält an Dayan fest, sie braucht ihn als Hoffnungsträger, nimmt ihm aber de facto die Befehlsgewalt. Das Blatt wendet sich schließlich, als die Ägypter nach der Überquerung des Suezkanals übermütig werden und eine Lücke in ihrer Verteidigungslinie entstehen lassen. Israelischen Soldaten gelingt es, auf die ägyptische Uferseite überzusetzen und die 30.000 Mann starke dritte ägyptische Armee zu umzingeln.

Wie dieser Tage in den Monaten nach dem 7. Oktober zog auch im Yom-Kippur-Krieg die militärische Stärke der israelischen Verteidigung sogleich den internationalen Ruf nach Waffenruhe nach sich. In Fernsehansprachen geriert sich der US-amerikanische Präsident Richard Nixon als äquidistanter Friedensfreund und schwadroniert von »beiden Seiten«, auch hier mag man sich an wohlfeile Kommentare der deutschen und internationalen Medien aus den vergangenen Monaten erinnert fühlen.

Härte der entschlossenen Abschreckung Israels

Nixons Außenminister Henry Kissinger (Liev Schreiber) reist schließlich nach Israel, um Meir um des Ölpreises willen zu einer Waffenruhe zu überreden. Doch die Ministerpräsidentin fordert einen Austausch der Kriegsgefangenen und die Anerkennung Israels durch Ägypten. Bei diesem Aufeinandertreffen wird die humorvolle Schlagfertigkeit der Politikerin deutlich, wenn Kissinger sagt, er sei in erster Linie Amerikaner, dann Außenminister der Vereinigten Staaten und erst zuletzt ein Jude – und Meir entgegnet, er vergesse wohl, dass man in Israel von rechts nach links lese.

Kissinger erklärt sich schließlich bereit, Israel 18 Stunden Zeit für die Durchsetzung seiner Interessen zu gewähren. Als Meir bei einer Kabinettssitzung gefragt wird, ob sie bereit sei, die ägyptische Brigade zu vernichten, antwortet sie, die Welt müsse glauben, dass sie es sei. Diese Härte der entschlossenen Abschreckung zahlt sich schließlich aus, Ägyptens Präsident Anwar al-Sadat stimmt dem Austausch zu und spricht erstmals öffentlich vom jüdischen Staat als »Israel«, was einer informellen Anerkennung gleichkommt, die den Weg zu einem späteren Friedensschluss freimacht.

Es ist ein Verdienst von Nattivs Film, diese Notwendigkeit der israelischen militärischen Stärke und ihrer konsequenten Anwendung gerade im Sinne eines Friedens, der den Namen verdient, ungebrochen zu zeigen – wider eine zeitgenössische internationale Öffentlichkeit, die sich bei Angriffen auf den jüdischen Staat lediglich zu halbherzigen Betroffenheitsfloskeln bequemt, um sodann im Angesicht einer israelischen Reaktion als Warner und Mahner über vermeintliche jüdische Aggression zu schwadronieren.

»Golda« porträtiert Meir als einsame Frau

Das gleiche wohlfeile Spiel ließ sich auch im Zuge des iranischen Angriffs vom 13. April beobachten. Herauszustellen ist außerdem unbedingt die schauspielerische Leistung Helen Mirrens, die die Ministerpräsidentin auch dank der bemerkenswerten Arbeit der Maske mit den Mitteln des Kinos auf der Leinwand wiederauferstehen lässt.

»Golda« porträtiert Meir auch als einsame Frau, die die Last des Leids und der Verfolgung ihres Volks trägt und deren engste persönliche Vertraute ihre Assistentin Lou Kaddar zu sein scheint. Diese wird von der wunderbaren Camille Cottin gespielt und als entscheidende Stütze Meirs gezeigt. Sie nimmt ihr auf dem Krankenhausbett die Zigarette aus dem Mund und zwingt sie zum Aufstehen, als ihr Körper sich der verhängnisvollen Situation zu ergeben scheint.

Für die Last auf ihren Schultern findet Nattiv nicht nur die Bilder des exzessiven Rauchens, der Vogelschwärme und der Alpträume, sondern auch solche des unmittelbaren körperlichen Leids, denn Meir leidet während der Kriegstage bereits an einer schweren Krebserkrankung, die sie am 8. Dezember 1978, wenige Wochen vor der endgültigen Unterzeichnung des israelisch-ägyptischen Friedensvertrags durch ihren Nachfolger Menachem Begin, das Leben kosten wird.

Eine Vorpremiere des Films in Frankfurt am Main und ein Zeitzeugengespräch wurden kürzlich abgesagt mit der Begründung, die Veranstaltung werde den »Diskursvorstellungen« des Kinos nicht gerecht.

Guy Nattiv hat ihr mit »Golda« ein würdiges filmisches Denkmal gesetzt, das die Ministerpräsidentin in ihren schwersten Stunden zeigt und gerade dort zu eindrücklichen Bildern für ihre kluge Entschlossenheit, ihren präzise Wortgewandtheit und ihre humorvolle Liebe zum Leben findet. Es bleibt überdies zu hoffen, dass der Film in diesen Tagen einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass Israels Überlebenskampf gegen seine mörderischen Feinde in einer weitgehend ignoranten Welt vermehrt als das begriffen wird, was er ist: ein entschlossener Kampf gegen den Tod und für das Leben, gegen die verhetzte, wahnhafte Barbarei und für die zivile Vernunft, gegen das Leugnen und Verdrängen und für die Erinnerung.

Dass kürzlich eine Vorpremiere des Films in Frankfurt am Main und ein Zeitzeugengespräch abgesagt wurden und das Arthouse-Kino die Entscheidung damit begründete, die Veranstaltung werde den »Diskursvorstellungen« des Hauses nicht mehr gerecht, lässt an dieser Hoffnung jedoch begründeten Zweifel aufkommen.

Golda (USA/UK 2023). Buch: Nicholas Martin. Regie: Guy Nattiv. Darsteller: Helen Mirren, Camille Cottin, Rami Heuberger, Liev Schreiber. Filmstart: 30. Mai

Kalkulierte Dominanz

Kalkulierte Dominanz