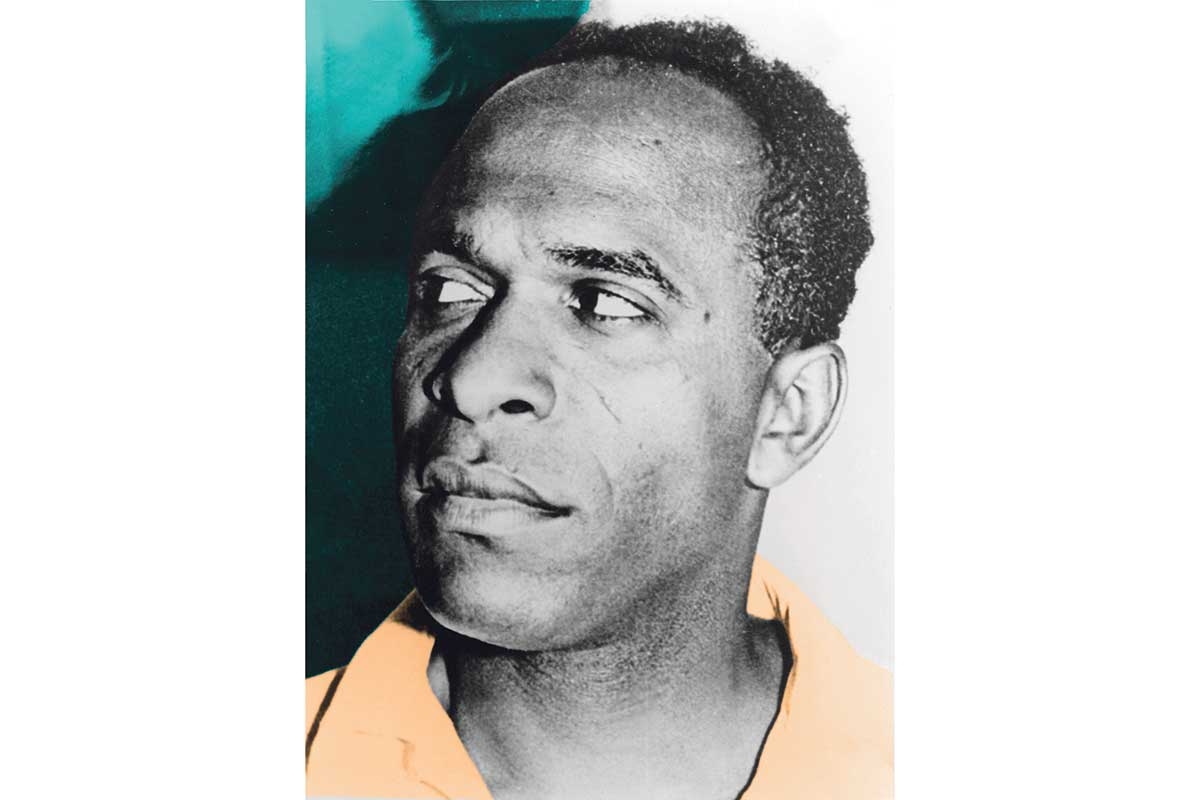

Porträt eines Maniac

Er mochte Leute nicht, die mit ihren Kräften haushalten, berichtet Alice Cherki in ihrer im Jahr 2000 erschienenen Biographie über Frantz Fanon. Als Sartre einmal nach einer langen Diskussion um zwei Uhr nachts ins Bett gehen wollte, protestierte Fanon, der schon von der Anwesenheit Simone de Beauvoirs genervt war, weil auch sie in seinen Augen zu den Menschen gehörte, die sich nie verausgabten.

Fanon wusste da schon längst, dass seine Krankheit weit fortgeschritten war und er nicht mehr lange leben würde. Er hatte keine Zeit mehr, Dinge aufzuschieben. Fanon starb 1961 mit nur 36 Jahren an Leukämie. Aus Anlass seines 100. Geburtstags im kommenden Jahr ist die Neuausgabe der von seiner engen Mitarbeiterin Cherki verfassten Biographie »Frantz Fanon. Ein Porträt« in einer Neuausgabe mit einem Vorwort von Natasha A. Kelly und Zaphena Kelly bei Edition Nautilus erschienen.

Zur Verteidigung von Freiheit und Gerechtigkeit zog der 1925 in Fort-de-France, der Hauptstadt der französischen Karibikinsel Martinique, geborene Fanon in den Zweiten Weltkrieg und kämpfte mit den Forces françaises libres gegen Nazi-Deutschland.

Fanon hielt sein eigenes Leben für nebensächlich. »Wir sind nichts«, schreibt er kurz vor seinem Tod in anachronismusverdächtigem Pathos an einen Freund, »wenn wir nicht zuallererst Sklaven einer Sache sind, der Sache der Völker, der Sache der Gerechtigkeit und der Freiheit.« Entgegen diesem Diktum erzählt Cherki seine Lebensgeschichte als Story einer schillernden Persönlichkeit. Das Glamouröse bettet sie jedoch gekonnt in den historischen Kontext ein, in dem ihr Protagonist agiert.

Zur Verteidigung von Freiheit und Gerechtigkeit zog der 1925 in Fort-de-France, der Hauptstadt der französischen Karibikinsel Martinique, geborene Fanon in den Zweiten Weltkrieg und kämpfte mit den Forces françaises libres gegen Nazi-Deutschland. Nach dem Krieg studierte er Medizin und Philosophie in Lyon. Ab 1953 praktizierte er als Psychiater die humanistische Sozialtherapie in Algerien, wo er sich später wie auch Cherki dem antikolonialen Befreiungskampf anschloss. In der zwischen französischen, jüdischen und muslimischen Bevölkerungsgruppen segregierten Gesellschaft Algeriens entdeckte er die Verbindung zwischen der kulturellen Unterdrückung und der Psychopathologie. Eine Erkenntnis, die sicherlich bis heute zu den zentralen Einsichten seines Werks zählt.

Quer zur gängigen Rezeption

Schon damals ließen sich sein psychiatrisches und sein politisches Engagement nicht voneinander trennen. Nebenbei diktierte er einer Bekannten abends noch (aus dem Kopf) die nächsten Seiten seines neuen Buchs. Cherki zeigt Fanon als einen aktivistischen maniac, der nur drei Stunden pro Nacht schläft.

Sein Privatleben mit Frau und Kind ist ihr nur wenige Sätze wert. Durchaus aufschlussreich ist Fanons Schwanken zwischen der Orientierung an den Intellektuellen des sogenannten Mutterlands Frankreich und der Konzentration auf die nationale Befreiung Algeriens, zwischen dem politischen und dem militärischen Flügel der Befreiungsbewegung FLN und seinem Engagement für die afrikanische Einheit, trotz seiner Enttäuschung darüber, welche Irrwege die postkolonialen Führungsschichten einzuschlagen begannen.

Indem Cherki sich detailliert der Vita des Politaktivisten widmet, nähert sie sich Fanon auf eine Weise an, die quer liegt zu der gängigen Rezeption seines theoretischen Werks. So wie es Fanon bereits mit seinem ersten Buch »Schwarze Haut, weiße Masken« (1952) um die Auswirkungen sozialer Verhältnisse auf die Dispositionen und Handlungen einzelner geht, stellt Cherki sein theoretisches Schaffen in einen radikal erfahrungsgeschichtlichen Kontext. Wenn Fanon sich beispielsweise gegen einen starren Kulturbegriff wendet, aus dem Mentalitäten und Verhaltensweisen abgeleitet werden, spricht bereits der – wie es heutzutage heißen würde – hybride Intellektuelle, der meint, dass eine ursprüngliche, traditionelle Kultur infolge Jahrhunderte währender Kolonialgewalt nicht mehr existiert.

»Die Verdammten dieser Erde«

Auch Cherkis Interpretation von Fanons Hauptwerk »Die Verdammten dieser Erde« (1961) als »Warnruf« vor einer korrupten bürgerlichen Führungsschicht und der von den Kolonisatoren übernommenen Ethnifizierung von Kultur gründet auf ihrem erfahrungsbetonten Ansatz. Denn bislang wurde dieses Buch Fanons eher als sozioökonomische Studie oder zumindest doch als politische Abhandlung gelesen. Das zum Bewusstsein über seine Situation und das Leiden der anderen gekommene und deshalb kämpfende Subjekt ist also zentrales Thema – bei Fanon wie bei Cherki.

Obwohl es explizit Cherkis Anliegen ist, Fanon als »Kind der heutigen Zeit« darzustellen, werden die heftigen Diskussionen nicht aufgegriffen, die spätestens seit dem Aufsatz »Remembering Fanon« (1986) des postkolonialistischen Theoretikers Homi K. Bhabha zwischen Poststrukturalist:innen auf der einen und antiimperialistisch gesinnten Marxist:innen auf der anderen Seite um Fanons Werk geführt werden. Wie schon Lothar Baier in seinem Vorwort zur deutschen Ausgabe von 2002 betonen nun Natasha A. Kelly und Zaphena Kelly in ihrem der Neuauflage vorangestellten Aufsatz, was auch Cherki stets ein Anliegen ist: die Notwendigkeit, Fanon gegen allerlei üble Nachrede zu verteidigen. Dabei wird sicherlich verkannt, dass Fanon längst etablierter Bezugspunkt vieler Kulturwissenschaftler:innen und fester Bestandteil des Kanons der Postcolonial und Cultural Studies ist.

Um sich der interessanten Fragen annähern zu können, ob Fanon Gewalt verherrlichte, wie Hannah Arendt meinte, müsste noch einmal seine Theorie bemüht werden. Das tut Cherki aber kaum.

Um sich aber der interessanten Fragen annähern zu können, ob Fanon Gewalt verherrlichte, wie Hannah Arendt meinte, müsste noch einmal seine Theorie bemüht werden. Das tut Cherki aber kaum. Am Thema Gewalt wird dieses Defizit vielleicht besonders deutlich. Cherkis Herumlavieren um diesen zentralen Topos in Fanons Werk gipfelt in dem unbegründeten und letztlich ziemlich dummen Satz, die Gewalt, die Menschen ausschließe, rufe »die Gewalt zur Eroberung der Macht hervor«. Jeder unorganisierte Vorstadt-Riot, aber auch geplanter gewaltfreier Protest und die Geschichte der Neuen Linken seit 1968 belegen das Gegenteil. Der Wille zur Herrschaft ist eben kein Reflex auf Marginalisierung.

Als hätte es die Geschichte nicht gegeben, in der Fanons Werk in den antiimperialistischen Mobilisierungen der sechziger und siebziger Jahre widerhallte, sprechen Natasha Kelly und Zaphena Kelly zustimmend von der »Notwendigkeit der Gewalt als Mittel zur Wiederherstellung menschlicher Würde«. Damit werden nicht nur Fanons Polemik gegen gewaltfreie Praktiken als »Schlafkur für das Volk« tradiert und die Erfolge gewaltfreier antikolonialer Bewegungen wie in Indien negiert.

Lobgesang auf Gewalt

Auch die Auswirkungen, die das Lob »revolutionärer Gewalt« von den diversen linken Guerillabewegungen bis hin zum islamistischen Terror hatte, reflektieren weder Cherki noch die Verfasserinnen des Vorworts. Auch die Kritik am simplifizierenden Gegensatz Kolonisator/Kolonisierter, die gerade aus den Reihen der Cultural Studies, beispielsweise vom britischen Soziologen Paul Gilroy in »Against Race« (2002), formuliert wurde, wird im Vorwort nicht erwähnt.

Alice Cherki wurde 1936 in Algier als Tochter einer jüdischen Familie geboren und beteiligte sich aktiv am Unabhängigkeitskampf. Als Psychiaterin und Psychoanalytikerin ist sie Mitautorin zweier Bücher: Retour à Lacan? (Fayard, 1981) und Les Juifs d’Algérie (Éditions du Scribe, 1987).

Die wertvolle Einsicht in die kulturellen und psychologischen Dimensionen kolonialer Herrschaft, die nicht nur Minderwertigkeitsgefühle, Depression, Scham und Schuldgefühle auslösen, wird umstandslos mit einem Lobgesang auf Gewalt als Mittel der »Entunterwerfung« (Cherki) verknüpft. Eine Verbindung, die keineswegs so zwingend ist, wie Fanon und seine Fans zwischen antiimperialistischen und postkolonialistischen Milieus sie sehen möchten.

Aber Cherkis Anspruch ist letztlich weder eine wissenschaftliche Einordnung noch ein politisches Plädoyer vorzulegen, sondern, wie sie selbst schreibt, ein »distanzierter Augenzeugenbericht«. Und der ist allemal sehr plastisch, gut lesbar und die Person und ihre Zeit nahebringend gelungen.

Alice Cherki: Frantz Fanon. Ein Porträt. Aus dem Französischen von Andreas Löhrer. Edition Nautilus, Hamburg 2024, 400 Seiten, 26 Euro

Madeleine Riffaud und ihre Schwestern: Frauen in der Résistance

Madeleine Riffaud und ihre Schwestern: Frauen in der Résistance