»There is worse to come«

Joseph Conrad ist vor allem als Verfasser von Seefahrer- und Abenteuerromanen mit kritischen Bezügen auf den europäischen Kolonialismus bekannt, insbesondere durch seine Novelle »Herz der Finsternis« (»Heart of Darkness«, 1899). Wegen seiner modernistischen Erzähltechnik und der abgründigen, von inneren Widersprüchen und Konflikten gezeichneten Charaktere gilt er auch als Wegbereiter des modernen englischen Romans.

Vergleichsweise wenig Beachtung findet Conrad dagegen als scharfsinniger Kritiker russischer Herrschaftsansprüche, mit denen er nicht zuletzt durch seine osteuropäische Herkunft von Kindesbeinen an konfrontiert war. Im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der damit verbundenen kritischen Revision der russischen Geschichte weitet sich nun aber der Blick auf das Werk Conrads.

Unter russischer Herrschaft

Als Conrad vor 100 Jahren im britischen Bishopsbourne bei Canterbury starb, verlor die Literaturwelt einen großen Stilisten der englischen Sprache. Dabei hatte er erst mit Anfang 20 begonnen, Englisch zu lernen.

Conrad wurde im Jahr 1857 als Józef Teodor Konrad Korzeniowski im rund 180 Kilometer südwestlich von Kiew nahe Schytomyr gelegenen Ort Berdytschiw geboren, damals ein wichtiges Zentrum jüdischen Lebens. Das heutzutage der westlichen Zentralukraine zugehörige Gebiet war seit 1795 als Ergebnis der polnischen Teilungen ein unter russischer Verwaltung stehender Teil Polens. Er wuchs zweisprachig auf, seine Muttersprache war Polnisch, Französisch war ihm als Umgangssprache geläufig.

Seit seiner Jugend hatte Conrad neben Frankreich vor allem England als zivilisatorisch fortgeschrittenstes Land Europas sowie als Vorbild für ein unabhängiges Polen idealisiert.

Conrads Familie gehörte zum polnischen Landadel. Sein Vater Apollo Korzeniowski war Literat und Übersetzer französischer und englischer Literatur, vor allem aber entschiedener polnischer Nationalist, der im Sinne der europäischen Revolutionen von 1848 für die Befreiung von der zaristischen Autokratie, die Abschaffung der feudalen Leibeigenschaft, Bodenreformen und Demokratie eintrat. Als 1861 in Warschau nationale Befreiungsdemonstrationen stattfanden, die sich bis 1863 zu einer regelrechten Erhebung ausweiteten, wurde Apollo Korzeniowski als einer der geistigen Rädelsführer ausgemacht und verhaftet. Nach einem Militärprozess wurde die gesamte Familie ins Exil in das für sein eisiges Klima berüchtigte nordrussische Wologda geschickt.

Die Verbannung und ihre Folgen prägten auf tragische Weise die Kindheit Conrads. Die Eltern hielten den harten Bedingungen in Wologda gesundheitlich nicht stand, seine Mutter starb trotz eines per Gnadenerlass gewährten Umzugs ins klimatisch günstigere nordukrainische Tschernihiw 1865 in der Verbannung an Tuberkulose. Apollo und sein Sohn durften aus der Verbannung zurückkehren und sich schließlich 1869 in Krakau niederlassen; die Stadt gehörte zu dem unter der vergleichsweise liberalen habsburgischen Herrschaft stehenden Teil Polens. Aber noch im selben Jahr erlag auch Apollo der Tuberkulose. Sein Begräbnis geriet zu einer großen Manifestation polnischen Freiheitswillens mit Tausenden von Teilnehmenden. Conrad, der damals zwölf Jahre alt war, hat diese Ereignisse erst Jahrzehnte später in autobiographischen Essays beschrieben und sich zur »polnischen Frage« geäußert.

Reise ins Herz der Finsternis und postkoloniale Rezeption

Zunächst floh der junge Joseph Conrad aus den beengten, von der Willkür der zaristischen Bürokratie geprägten polnischen Verhältnissen. Für die nächsten 20 Jahre befuhr er als Seemann zunächst unter französischer, später unter britischer Flagge die Weltmeere. 1886 erwarb er die britische Staatsbürgerschaft sowie das Kapitänspatent der britischen Handelsmarine. Seit seiner Jugend hatte Conrad neben Frankreich vor allem England als zivilisatorisch fortgeschrittenstes Land Europas sowie als Vorbild für ein unabhängiges Polen idealisiert. Auf seinen Reisen war er dann mit den ungeheuren Verbrechen und Zerstörungen konfrontiert, die der europäische Kolonialismus anrichtete. Als Seefahrer im Dienst der britischen Handelsmarine war er in diese bis zu einem gewissen Grad selbst involviert.

Geradezu traumatisierend wirkte auf Conrad eine Flussfahrt den Kongo hinauf, die er im Auftrag der belgischen Handelsgesellschaft unternahm und die die Ausplünderung des Kongo organisieren sollte. Er wurde Zeuge genozidaler Gräuel und brutaler Sklavenarbeit unter der belgischen Kolonialherrschaft, erkrankte schwer an Malaria und kehrte schließlich geplagt von Depressionen vorzeitig nach Europa zurück. Die Reise veränderte seinen Blick auf den Kolonialismus und dessen apologetische Ideologie der »zivilisatorischen Mission«. Bald darauf gab er seine Laufbahn zur See auf und wandte sich der Schriftstellerei zu.

In ihrem Buch »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« bemerkt Arendt, Conrads Novelle »Herz der Finsternis« könne den »Erfahrungshintergrund« rassistischer Ideologien sogar besser erhellen als »die einschlägige geschichtliche oder politische oder ethnologische Literatur«.

Aufzeichnungen von dieser Fahrt verarbeitete Conrad in mehreren literarischen Texten, zum Beispiel in der Kurzgeschichte »Ein Vorposten des Fortschritts« (»An Outpost of Progress«, 1897), einem überaus ätzend-sarkastischen Kommentar zu den angeblich edlen Motiven der Kolonialherren. Vor allem aber entstand daraus Conrads wohl einflussreichste, vielzitierte Novelle »Herz der Finsternis«, die immer wieder kommentiert und adaptiert wurde und geradezu sinnbildlich für die Schreckensherrschaft des Kolonialismus steht.

Diese Erzählung sowie die anderen auf seinen Seefahrten zum malaiischen Archipel und weiteren Schauplätzen europäischer Kolonialherrschaft beruhenden Geschichten haben ein anhaltendes Interesse postkolonialistischer Theorien am Werk Conrads geweckt. Auch klassische Imperialismustheorien wie die von Hannah Arendt haben sich auf ihn bezogen. In ihrem Buch »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft« (1951) bemerkt Arendt, Conrads berühmte Novelle könne den »Erfahrungshintergrund« rassistischer Ideologien sogar besser erhellen als »die einschlägige geschichtliche oder politische oder ethnologische Literatur«. Zahlreiche Theoretiker und Theoretikerinnen kamen zu anderen Urteilen. Der afrikanische Literaturnobelpreisträger Chinua Achebe nannte ihn gar einen »abgrundtiefen Rassisten«.

Schwierigkeiten, gegen »Weiße« gerichteten antislawischen Rassismus wahrzunehmen

Zwar gilt Conrad als einer der schärfsten zeitgenössischen Kritiker von Kolonialismus und Imperialismus innerhalb Europas, zugleich aber auch als »Vorläufer westlicher Wahrnehmungen der Dritten Welt« (Edward Said) mit einem »weiß« und rassistisch geprägten Blick auf die vom Kolonialismus unterworfenen »Anderen«. Dennoch meinte Said in Conrads exilierter Existenz eine Art Seelenverwandtschaft und Nähe zu seiner eigenen Biographie zu erkennen. Aber auch er wäre nie auf die Idee gekommen, die »weiße« Identität Conrads in Frage zu stellen.

Dabei schienen einige von dessen britischen Zeitgenossen in dieser Hinsicht durchaus ihre Zweifel zu haben. So wurde Conrad, der trotz seines geschliffenen schriftlichen Englisch bis zu seinem Tod mit starkem polnischen Akzent sprach, immer wieder als »orientalisch« wahrgenommen oder unzutreffend als Jude bezeichnet, sogar eine »affenartige« Ausstrahlung wurde ihm bescheinigt.

Über der Kritik an Conrads »eurozentrischem« Blick verdrängt die postkoloniale Rezeption seine bitteren Erfahrungen mit Russlands imperial-kolonialistischer Herrschaft, mit Verbannung und Exil. Dies hat sicher mit den generellen Schwierigkeiten von auf Hautfarbe fixierten postmodernen Rassismustheorien zu tun, den gegen »Weiße« gerichteten antislawischen Rassismus wahrzunehmen – den Conrad in England zweifellos erfahren hat. Said etwa spricht zwar von einem bei Conrad lebenslang verbliebenen »Restgefühl exilierter Marginalität«, nicht aber von Rassismuserfahrungen.

Conrad hat solche Erfahrungen nach der Jahrhundertwende in seiner 1901 erstveröffentlichten Kurzgeschichte »Amy Foster« literarisch bearbeitet. Sie erzählt die verstörende Tragödie eines in England buchstäblich gestrandeten Emigranten aus einem nicht näher bezeichneten Ort in den sich auch durch Polen und die Ukraine ziehenden Karpaten. Als einziger Überlebender eines Schiffsunglücks kann der Emigrant sich in ein Dorf an der englischen Küste retten, wo er nicht zuletzt seiner slawischen Herkunft wegen die feindselige Ablehnung der als äußerst borniert und empathielos dargestellten Dorfbevölkerung erfährt.

Aufnahme findet er schließlich bei der Titelfigur, die aufgrund ihrer Einfältigkeit und Unattraktivität selbst eine Außenseiterin ist, ihm aber als Einzige etwas Mitgefühl entgegenbringt. Die beiden heiraten und bekommen ein Kind. Als er jedoch bei einem Fieberanfall in seiner Heimatsprache zu delirieren beginnt, ergreift Amy Panik und sie flüchtet mit dem Baby vor ihm, worauf der im Stich gelassene einsam an seinem Fieber stirbt. Da Conrad selbst während seiner bis zum Lebensende immer wieder auftretenden Fieber- und Depressionsattacken auch mit seiner britischen Ehefrau manchmal nur noch Polnisch sprechen konnte, liegt Said sicher mit seiner Vermutung richtig, »dass Conrad befürchtet haben muss, einen ähnlichen Tod zu sterben, untröstlich, allein, in einer Sprache redend, die niemand versteht«.

Das Gespenst der russischen Macht und seine deutschen Komplizen

In den Folgejahren entstand auch Conrads bedeutendster politischer Essay »Autocracy and War« (1905), der den russisch-japanischen Krieg 1904/1905 reflektiert und meist als wütende Abrechnung mit der zaristischen Autokratie sowie als düstere Vorahnung des Ersten Weltkriegs gelesen wird. Liest man die Schilderung des russisch-japanischen Grabenkriegs vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine, fühlt man sich deutlich an die Berichte ukrainischer Soldaten von zermürbenden Bodengefechten erinnert.

Das von den revolutionären Erhebungen 1905 und der Niederlage gegen Japan erschütterte Zarenreich bezeichnete Conrad als »das altersschwache, morsche Gespenst der russischen Macht«, welches »über den Massengräbern des russischen Volkes auf Europa herab(sieht)« und sich dabei noch »als Schiedsrichter Europas ausgibt«. Es sei »ein bodenloser Abgrund, der jede Hoffnung auf Barmherzigkeit, jedes Streben nach persönlicher Würde, nach Freiheit, nach Wissen, jeden veredelnden Wunsch des Herzens, jedes erlösende Flüstern des Gewissens verschlungen hat«.

Der vielschichtige Aufsatz lässt sich keinesfalls als bloße Tirade gegen Russland abtun, die sich aus der Biographie des Autors erkläre. Conrad analysiert vielmehr die Gewalt und Zerrüttung Russlands als Resultat der jahrhundertelangen, durch keine gesetzmäßige oder gar demokratische Kraft gezügelte Tradition der Despotie. Voller Ironie und Sarkasmus führt er den westlichen Blick auf Russland auf eine Mischung aus Unverständnis und Faszination zurück und gelangt zu Sätzen, die man so manchem Putin-Versteher heute noch ins Stammbuch schreiben möchte: »Wenn das westliche Denken seine (Russlands; U. W.) Grenze überschreitet, gerät es in den Bann seiner Autokratie und wird zu einer giftigen Parodie seiner selbst.«

Conrad analysiert die Gewalt und Zerrüttung Russlands als Resultat der jahrhundertelangen, durch keine gesetzmäßige oder gar demokratische Kraft gezügelte Tradition der Despotie. Voller Ironie und Sarkasmus führt er den westlichen Blick auf Russland auf eine Mischung aus Unverständnis und Faszination zurück.

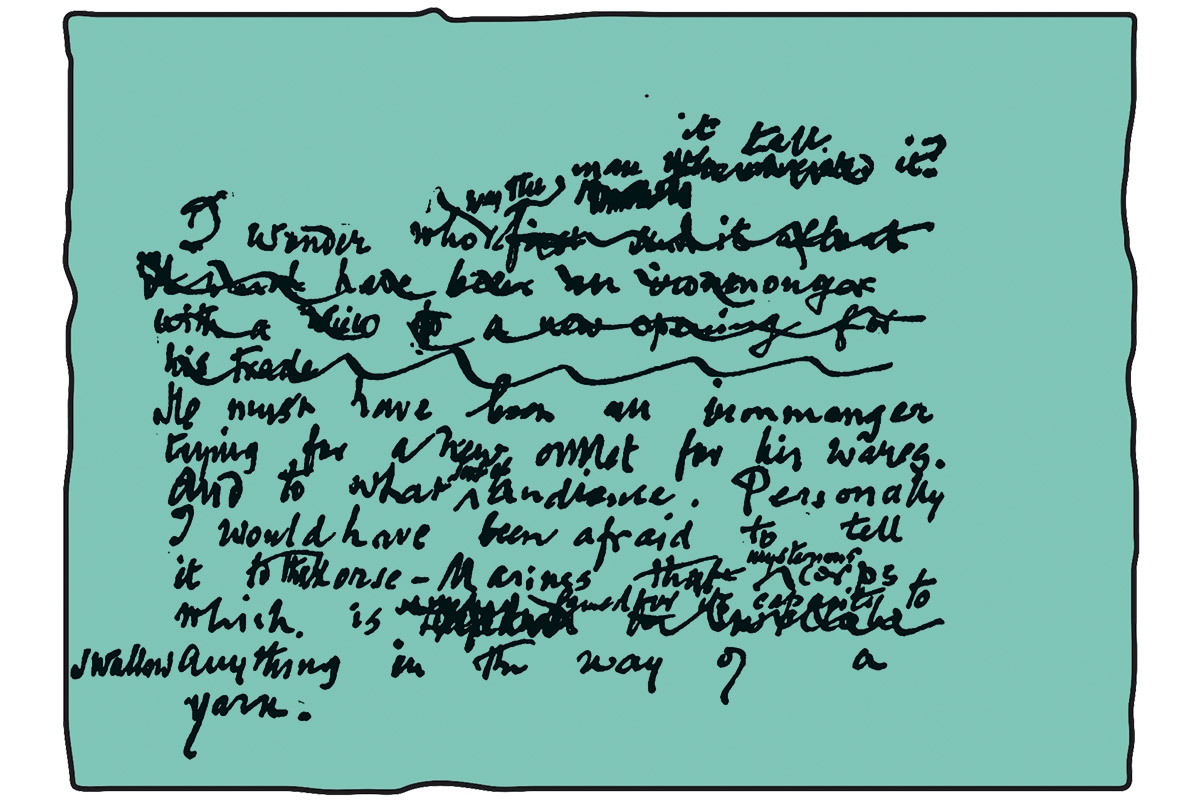

Conrad erblickt im Deutschen Kaiserreich den kommenden Erben der russischen Despotie und beutegierigen Künder einer neuen »Weltpolitik« (er benutzt tatsächlich das deutsche Wort). Dabei hat er nicht zuletzt die deutsch-russische Komplizenschaft bei den polnischen Teilungen im Blick: »Die gemeinsame Schuld der beiden Reiche wird genau durch die Grenzlinie definiert, die durch die polnischen Provinzen verläuft«; Deutschland sei Russlands »Partner in der Ungerechtigkeit«. Conrad befürchtet, die Schwächung oder gar ein mögliches Ende des Zarenreichs könne den deutschen Expansionsdrang anstacheln, und schreibt geradezu prophetisch über die deutsche »Kriegslaune«: »There is worse to come.«

Schließlich versucht Conrad in »Autocracy and War« auch die mit dem Petersburger »Blutsonntag« vom Januar 1905 verbundenen revolutionären Unruhen in Russland zu deuten. Er kommt zu dem Schluss, dass für eine wirklich revolutionäre Umwälzung jegliche gesellschaftliche Voraussetzungen fehle und es bestenfalls zu einem »Aufstand der Sklaven« kommen könne.

Conrad galt Linken oft als reaktionärer Konterrevolutionär

Mit den revolutionären Kräften in Russland beschäftigt sich auch der 1911 erschienene Roman »Mit den Augen des Westens« (»Under Western Eyes«). Der großteils in einer von Spitzeln durchsetzten russischen Exilgemeinde in Genf spielende Roman hat allerdings wegen der darin negativ dargestellten revolutionären Gruppen dazu beigetragen, dass Conrad Linken oft als reaktionärer Konterrevolutionär galt und gilt. Die in Conrads Genfer Exil-Tableau versammelten Revolutionäre sind kaum weniger autoritär als ihr zaristischer Gegner und stehen im Bann eines geistigen Anführers, dessen ideologische Ergüsse aus heutiger Sicht an Versatzstücke aus Aleksandr Dugins russisch-eurasischer Rechtsesoterik oder dem völkischen Weiblichkeitskult der Anastasia-Bewegung erinnern.

Conrad lehnt den »revolutionären Geist« ab, weil er »insofern sehr bequem« sei, »als er uns, was Ideen angeht, von allen Skrupeln freimacht«. »Sein harter, absoluter Optimismus ist mir widerwärtig, weil er als Drohung Fanatismus und Unduldsamkeit enthält«, schreibt er 1912 in seinen Lebenserinnerungen.

Daher akzeptierte er auch die Bezeichnung »revolutionär« für die polnischen Erhebungen von 1863 nicht, diese seien »nichts als Revolten gegen die Fremdherrschaft« gewesen. Als Teil des durch sein Elternhaus vermittelten polnischen Vermächtnisses bezeichnete er es dagegen, ausgehend von einer »unvoreingenommenen Meinung von der Menschheit in allen Abstufungen von Glanz und Elend« die »Rechte der Benachteiligten dieser Welt« zu berücksichtigen, »und zwar nicht auf mystischer Grundlage, sondern auf der Grundlage schlichter Menschlichkeit«. Er betonte Polens »Übereinstimmung mit den liberalsten Strömungen europäischen Denkens« und sah das Land als Ganzes »im Exil«, als isolierten Außenposten des Westens und seiner demokratischen Entwicklungen.

In einer 1916 verfassten kurzen »Note zum polnischen Problem« entwickelte er die Idee eines anglofranzösischen Protektorats als »ideale Form von moralischer und materieller Unterstützung« für sein Herkunftsland. Darin bekräftigte er auch seine bereits früher formulierte strikte Ablehnung eines ethnisch definierten Slawentums als Grundlage nationaler polnischer Identität.

Sicherlich idealisierte Conrad in seinen Texten über Polen den aufklärerischen und friedfertigen Charakter des von ihm »Polonismus« genannten Nationalbewusstseins, das er als eine Art Befreiungsnationalismus begriff. Mit den Überhöhungen der aufgeklärten Fortschrittlichkeit des polnischen Nationalbewusstseins versuchte er wohl auch, eigene diesbezügliche Ambivalenzen zu übertünchen.

Gefühl beklemmender Aktualität

So litt er einerseits sehr unter immer wieder erhobenen Vorwürfen polnischer Nationalisten, seine Heimat und die patriotische Tradition seines Vaters verraten zu haben, weil er nach dem Ersten Weltkrieg als erfolgreicher Schriftsteller in England geblieben war, statt in seine als Staat wiederhergestellte polnische Heimat zurückzukehren. Andererseits hatte er ein, wenn auch uneingestanden, zwiespältiges Verhältnis zum patriotischen Aktivismus seines Vaters: Schließlich hatte dieser damit auch die tragischen Erlebnisse und Verluste heraufbeschworen, welche Conrads Kindheit überschatteten.

Wenn heutzutage beim Lesen dieser Texte ein Gefühl beklemmender Aktualität aufkommt, so liegt das nicht an prophetischen Gaben Conrads. Beklemmung löst vielmehr die Erkenntnis aus, wie sehr der russische Angriffskrieg auf die Ukraine Konstellationen in Osteuropa heraufbeschworen hat, die jenen ähneln, welche Conrad vor 100 Jahren beschrieben hat.

Bei Conrad spiegeln sich Elemente einer Art mehrdimensionaler Postkolonialität, deren Widersprüche und Ambiguitäten sich weder auflösen noch in ein binäres Schema von Täter und Opfer pressen lassen – wie es Said trotz aller gefühlten Verbundenheit mit Conrads exilierter Existenz letztlich getan hat.

Sein Eintreten für eine westlich-europäische Orientierung Polens und sein »Westlertum« sind der Versuch, der imperial-kolonialistischen Herrschaft der zaristischen Despotie zu entkommen. Heutzutage erscheint er damit auch als früher Vorläufer der westlich-demokratisch orientierten Kräfte von der Ukraine bis zum Baltikum, die in die EU und die Nato drängen, um Unterstützung und Schutz gegen Russland und die Putin’sche Autokratie zu erlangen.

Den osteuropäischen Hintergrund Conrads zu berücksichtigen, ist keineswegs gleichzusetzen damit, ihm eine polnische Identität zuzuschreiben. Im Gegenteil lassen sich aus diesem Blickwinkel gerade die tiefgreifenden Ambivalenzen und Ambiguitäten beleuchten, die aus seiner Biographie resultieren und sich durch sein Werk ziehen.

Aus dieser Sicht ergibt sich auch eine andere postkoloniale Perspektive auf Autor und Werk. Bei Conrad spiegeln sich Elemente einer Art mehrdimensionaler Postkolonialität, deren Widersprüche und Ambiguitäten sich weder auflösen noch in ein binäres Schema von Täter und Opfer pressen lassen – wie es Said trotz aller gefühlten Verbundenheit mit Conrads exilierter Existenz letztlich getan hat, als er ihn »sowohl imperialistisch als auch antiimperialistisch« nannte. Eher passt vielleicht der kürzlich von Hito Steyerl in einem Interview benutzte Begriff eines »fraktalen Kolonialismus« mit »vielen verschachtelten Ungleichheitsbeziehungen«, die sich auf widersprüchliche Weise in Conrads Leben und Werk widerspiegeln und brechen.

Das Gründungsdokument

Das Gründungsdokument