Neue antifaschistische Einheit

Paris. Trotz enormer Differenzen vor allem in einigen außenpolitischen Fragen einigten sich die größten mehr oder weniger linken Parteien Frankreichs vergangene Woche überraschend schnell auf ein Wahlbündnis und später auch auf einen programmatischen Minimalkonsens. Damit reagierten sie darauf, dass Staatspräsident Emmanuel Macron noch am Abend der Europawahl die Nationalversammlung aufgelöst hatte. Bei der Wahl zum Europäischen Parlament hatte die rechtsnationale Partei Rassemblement national mit großem Abstand die meisten Stimmen (31,47 Prozent) erhalten. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg scheint mit den Neuwahlen am 30. Juni und 7. Juli zur Nationalversammlung eine Regierungsübernahme durch die extreme Rechte möglich, ja wahrscheinlich.

Der sozialdemokratische Parti socialiste (PS), die populistische Partei La France insoumise (LFI), die grüne Partei Les Écologistes und der Parti communiste français (PCF) wählten für ihr Bündnis aufgrund dessen den Namen Nouveau Front populaire (Neue Volksfront), bezeichnen es also als Neuauflage des Front populaire, der antifaschistischen Regierung des sozialistischen Premierministers Léon Blum in den Jahren 1936/1937. Meinungsumfragen sehen sowohl den Nouveau Front populaire als auch den RN deutlich vor Macrons zentristischer Parteienallianz Renaissance.

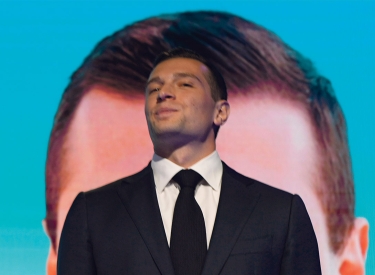

Die linken Parteien bezeichnen ihr Wahlbündnis als Neue Volksfront, angelehnt an das antifaschistische Regierungsbündnis der Jahre 1936/1937.

Der Front populaire, der aus Sozialdemokraten, Kommunisten und antiklerikalen Linksliberalen bestand, ging auf die antifaschistischen Massendemonstrationen nach dem rechtsextremen Putschversuch vom 6. Februar 1934 zurück. Damals zwang die jeweilige Parteibasis ihre Parteispitze zur Einheit, während bis dahin die Führungskreise der Sozialdemokratie nach rechts ins bürgerliche Lager schielten und die KP-Führung die sogenannte Sozialfaschismusthese propagierte, wonach die Sozialdemokratie und nicht die Faschisten als Hauptfeind zu betrachten seien. Dieser Elan, insbesondere der auf den Wahlerfolg des Front populaire folgende Generalstreik vom Frühjahr 1936, erzwang einige soziale Reformen, wie die erstmalige Einführung des Anrechts auf zwei Wochen bezahlten Urlaubs im Jahr. Dies ist umso bemerkenswerter, als die sozialdemokratischen Parteiführer dies zuvor als wirtschaftsfeindlich betrachtet hatten und stalinistische KP-Funktionäre der Auffassung waren, stolze Arbeiter wollten nicht »fürs Faulenzen bezahlt werden«.

Auch heutzutage bestehen zum Teil starke Differenzen zwischen und auch in den beteiligten Parteien, wenn auch nicht eine derartige Feindseligkeit wie einst zwischen Sozialdemokratie und stalinistischer KP. Über umstrittene Punkten der Außenpolitik gab es eine gemeinsame Vereinbarung, die bei einer Pressekonferenz am Freitag vergangener Woche bekanntgegeben wurde. Die Ukraine werde demnach unterstützt, was dem eher antiimperialistischen Flügel der heterogenen und zerstrittenen Partei LFI nicht schmecken dürfte, der bislang die Nato als Auslöser und Profiteur des Kriegs mit Russland ansah. Die Angriffe der Hamas auf Israel vom 7. Oktober werden klar verurteilt, was dem antiimperialistischen Flügel von LFI bislang ebenfalls widerstrebte; ansonsten fordert das Bündnis einen Waffenstillstand im Gaza-Streifen.

Streit um Nato und Atomausstieg

Vor allem zwei Themen werden in der Vereinbarung ausdrücklich ausgeklammert: die Zukunft der Nuklearenergie, bei der die KP sich vehement für einen Ausbau stark macht, während LFI einen Atomausstieg fordert, und die Nato. Hier wird auf künftige parlamentarische Debatten verwiesen.

Einig wurde sich das Bündnis vor allem in den Forderungen nach Rücknahme und Abschaffung der Rentenreform von 2023, der stufenweise seit 2019 durchgesetzten Reform der Arbeitslosenversicherung – deren nächste Etappe die noch amtierende Regierung von Premierminister Gabriel Attal und Macron für den kommenden Herbst geplant hat – sowie des zum Jahreswechsel verabschiedeten verschärften Ausländergesetzes.

Der gesetzliche Mindestlohn soll um rund 14 Prozent auf 1.600 Euro netto monatlich angehoben werden. 2023 bezogen über 17 Prozent der abhängig Beschäftigten in Frankreich den Mindestlohn, nachdem die Inflation in den vergangenen drei Jahren die Kaufkraft der nicht gleichzeitig gestiegenen Tariflöhne zahlreicher unterer Lohngruppen unter die des gesetzlichen Mindestlohns gedrückt hatte.

Zur Finanzierung ihres Programms, zu dem auch bessere Bildung und eine umfassende Verbesserung des in katastrophalem Zustand befindlichen öffentlichen Gesundheitswesens zählen, wollen die Bündnisparteien die Besserverdienenden und Vermögenden stärker besteuern: Ab einem monatlichen Nettoeinkommen von rund 4.000 Euro aufwärts soll eine stärkere Besteuerung greifen.

Jean-Luc Mélenchon will Premier werden

Am Freitag voriger Woche wurde indes bekannt, dass das Wahlkomitee von LFI mehreren Abgeordneten, die in den vergangenen Monaten durch Kritik am Parteigründer Jean-Luc Mélenchon aufgefallen waren, die erneute Kandidatur verweigert hatte. Zu ihnen zählen Alexis Corbière und Raquel Garrido im nördlichen und östlichen Pariser Umland sowie Danielle Simonnet in Paris. Zwar ersetzte LFI sie durch respektable Bewerberinnen, wie die Gewerkschafterin Céline Verzeletti und die Notärztin Sabrina Ali Benali, doch wurde die Nichtaufstellung bislang profilierter Abgeordneter in breiten Parteikreisen als Sanktion aufgefasst. Die übrigen am Bündnis beteiligten Parteien, zuerst die Grünen, solidarisierten sich lautstark mit den Geschassten. Corbière, Garrido und Simonnet erhalten ihre Kandidatur gegen die offiziell von ihrer Partei eingesetzten Bewerber aufrecht.

Kritiker trauen Mélenchon zu, Vereinbarungen zu torpedieren, wenn diese dafür sorgen, dass sich die Linke insgesamt seinem Einfluss und vor allem seine eigene Partei sich seiner Kontrolle entziehen könnten. Er selbst sieht sich als geeignetsten Bewerber für den Posten des Premierministers. Bereits dreimal war er vergeblich als Präsidentschaftskandidat angetreten. Mélenchon sagte am Wochenende, er dränge sich nicht auf, »ich halte mich jedoch für geeignet«.

Der zunehmend als Konkurrent Mélenchons auftretende parteilose Abgeordnete François Ruffin, der sich wie weitere linke Abgeordnete der Nationalratsfraktion von LFI angeschlossen hat, reagierte prompt: Für geeignet halte er sich ebenfalls. Künftig könnte die Einheit innerhalb von LFI schwerer herzustellen sein als die unter den verschiedenen linken Parteien insgesamt.

Planlos in Doha

Planlos in Doha