Der Krieg gegen die Geschichte

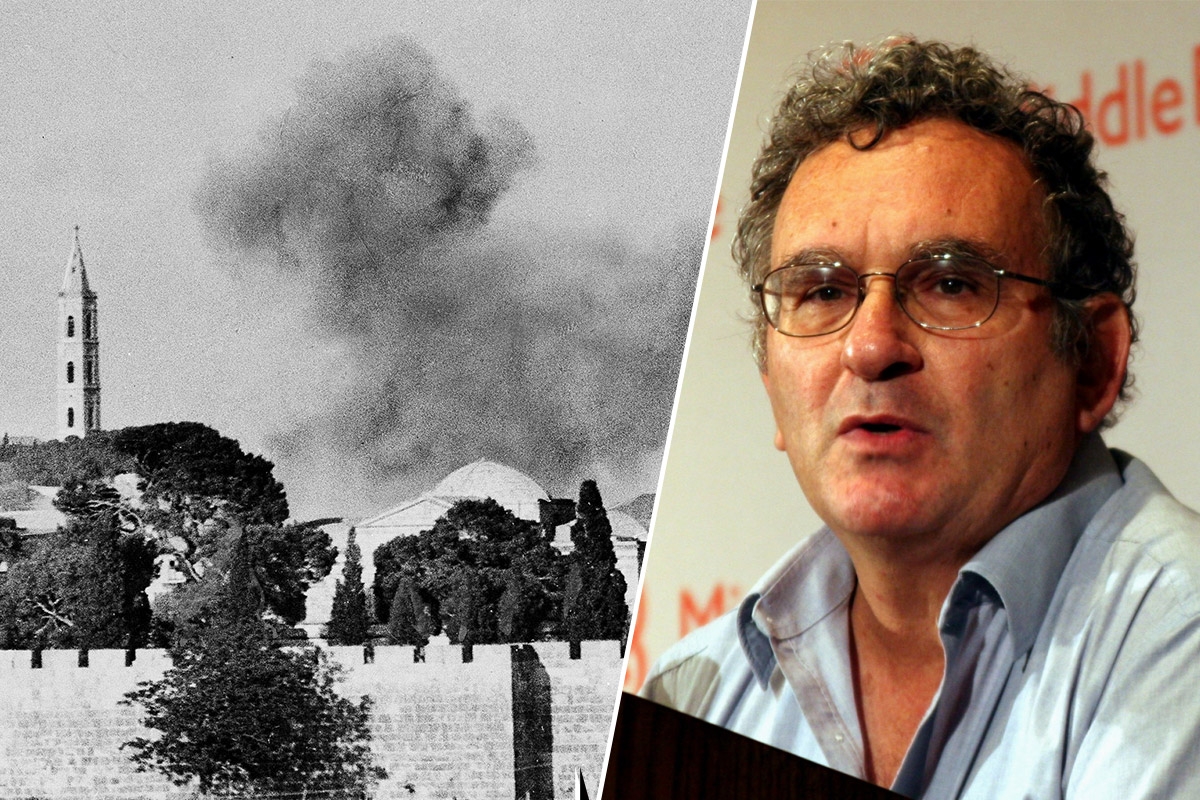

Während heftiger arabisch-jüdischer Kämpfe um die Kontrolle über Jerusalem am 3. Juni 1948 schickt eine explodierende arabische Granate eine Rauchwolke über die alte Stadtmauer (l.); Historiker Benny Morris, 2007

Ich bin oft gefragt worden, ob es auf palästinensischer Seite so etwas wie die revisionistische* israelische Geschichtsschreibung gibt, zu der ich in den späten achtziger Jahren beigetragen habe. Leider, würde ich sagen, gibt es sie noch nicht – und sie wird sicherlich weder in den ideologisch restriktiven, autoritären Gebieten unter der Kontrolle der Palästinensischen Autonomiebehörde und der Hamas noch in der arabischen Welt gedeihen. Allerdings könnte das in der palästinensischen Diaspora, in den offenen Gesellschaften des Westens, geschehen. Gelegentlich erwähnte ich zögernd Rashid Khalidi und deutete an, dass er eines Tages eine echte, auf den Archiven basierende historische Arbeit vorlegen könnte, die die grundlegenden Annahmen, Positionen und das Verhalten der Palästinenser in den vergangenen 130 Jahren des nationalistischen Kampfes und der Konfrontation mit den Zionisten in Frage stellt.

Als Professor für Geschichte des Nahen Ostens an der University of Chicago veröffentlichte Khalidi 1997 das Buch »Palestinian Identity«, in dem er die Entstehung des palästinensischen Nationalbewusstseins im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert nachzeichnet. Nach seinem Wechsel an die Columbia University (wo er heute den Edward-Said-Lehrstuhl für moderne arabische Studien innehat) veröffentlichte Khalidi »The Iron Cage«. In »Palestinian Identity« versuchte er, die Entstehung einer eigenständigen palästinensisch-arabischen Identität, die sich von der der Araber in den Nachbarländern Syrien-Libanon, Jordanien und Ägypten unterscheidet, etwas künstlich in die Vergangenheit zu verlegen. Vermutlich sind die Ansprüche auf Staatlichkeit umso legitimer und überzeugender, je älter die Provenienz ist.

»The Iron Cage« konzentrierte sich auf die palästinensische Nationalbewegung während der Jahre des britischen Mandats (1917–1948) und des Kriegs von 1948 und ging der Frage nach, warum die Palästinenser den Kampf gegen den Zionismus (bisher) verloren haben und es ihnen nicht gelungen ist, einen eigenen Staat zu erlangen. Das Buch enthielt einen Hauch von Selbstkritik, also Kritik an der palästinensischen Nationalbewegung, der Khalidi und ein Großteil seiner angesehenen Familie stets angehörten.

Letztlich ist »The Hundred Years’ War on Palestine« keine revisionistische Geschichtsschreibung, und Khalidi ist kein palästinensischer »Neuer Historiker«.

In den Jahren 1991 bis 1993 war Khalidi offizieller, vermutlich besoldeter Berater der gemeinsamen jordanisch-palästinensischen Delegation, später der (PLO-)palästinensischen Delegation, bei der Nahost-Friedenskonferenz in Madrid und bei den anschließenden israelisch-palästinensisch-US-amerikanischen Verhandlungen in Washington, D.C. Interessanterweise erscheint diese Tatsache nirgendwo in Khalidis Wikipedia-Biographie und wird auch in den Kurzbiographien über Khalidi in seinen verschiedenen Büchern nicht erwähnt. Vermutlich hätte das öffentliche Eingeständnis seiner Verbundenheit mit der PLO dem Image des glaubwürdigen, unparteiischen Historikers geschadet. In ähnlicher Weise hat Khalidi es immer zurückgewiesen, während des Libanon-Kriegs 1982 als »PLO-Sprecher« fungiert zu haben, und er tut dies auch in diesem Buch. »The Hundred Years’ War on Palestine« hat jedoch einen autobiographischen Strang, der uns über den Sommer 1982 Folgendes erzählt: »Ich fungierte als vertrauliche Quelle für westliche Journalisten.« Das Buch zeigt auch ein Foto von Khalidi, der »bei einer (PLO-)Pressekonferenz im Commodore Hotel in Beirut aushilft«, so zumindest die Bildunterschrift.

In seinem früheren Buch »The Iron Cage« konzentrierte sich Khalidis Kritik an der palästinensischen Nationalbewegung sehr auf die Versäumnisse der palästinensischen Führung, insbesondere des Leiters der Bewegung in den dreißiger und vierziger Jahren, Hadj Muhammad Amin al-Husseini, und auf ihr klägliches Versagen, die vielfältigen Möglichkeiten zu nutzen, die ihnen die Geschichte für die Verwirklichung der palästinensischen politischen Bestrebungen geboten hatte. In »The Hundred Years’ War on Palestine« weitet Khalidi seine Kritik an den alten palästinensischen Eliten – aus denen er stammt – auf die PLO-Führung unter Yassir Arafat aus, die in den sechziger und siebziger Jahren aus den Flüchtlingslagern hervorging und die alte Elite der »Notabeln« ersetzte. Darüber hinaus macht er den Führern der umliegenden arabischen Staaten, von Gamal Abd al-Nasser und Anwar Sadat in Ägypten bis zu den Assads in Syrien, schwere Vorwürfe, weil sie die Palästinenser und ihre Sache ständig für ihre eigenen Zwecke missbrauchten und manipulierten, während sie es versäumten, den Palästinensern in entscheidenden Momenten zwischen 1947 und 2019 wirksam zu helfen.

Schwülstige Rezitation der traditionellen palästinensischen Erzählung

Aber letztlich ist »The Hundred Years’ War on Palestine« keine revisionistische Geschichtsschreibung, und Khalidi ist kein palästinensischer »Neuer Historiker«. Tatsächlich entpuppt sich das Buch als eine weitere, etwas schwülstige Rezitation der traditionellen palästinensischen Erzählung; deren Mantras sind die westliche und zionistische Schuld an allem, was den Palästinensern widerfahren ist, und die leidenschaftliche, persönliche Beteuerung der palästinensischen Unschuld. Es ist gespickt mit Fotos und Anekdoten des Khalidi-Clans, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen. Eine der eindrucksvolleren ausgedehnten Anekdoten ist Khalidis Beschreibung seiner erschütternden Erlebnisse mit Frau und zwei kleinen Kindern im Schlepptau während der israelischen Belagerung und des Beschusses von Westbeirut im Jahr 1982.

Khalidis Fazit lautet, dass der Zionismus ein »kolonialistisches« Unternehmen sei, eine Doktrin, die in der Palästinensischen Nationalcharta von 1964 verkündet wurde. Aus dieser Ursünde resultieren alle Übel des Zionismus und alles palästinensische Leid. Der Untertitel von »The Hundred Years’ War on Palestine«, »A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917–2017«, sagt alles. Khalidi geht sogar so weit zu sagen, dass der Zionismus ein »klassisches europäisches Kolonialunternehmen des 19. Jahrhunderts« sei. Aber stimmt das?

Kolonialismus wird gemeinhin definiert als die Politik und Praxis einer imperialen Macht, die politische Kontrolle über ein anderes Land erlangt, es mit ihren Söhnen besiedelt und wirtschaftlich ausbeutet. Nach keinem objektiven Maßstab entspricht der Zionismus dieser Definition. Der Zionismus war eine Bewegung verzweifelter, idealistischer Juden aus Ost- und Mitteleuropa, die entschlossen waren, in ein Land einzuwandern, das einst von Juden bevölkert und regiert worden war, nicht in ein »anderes« Land, und die Souveränität über dieses Land wiederzuerlangen. Die Siedler waren nicht die Söhne einer imperialen Macht, und das Siedlungsunternehmen war nie darauf ausgerichtet, einem imperialen Mutterland politisch oder strategisch zu dienen oder das Land im Namen eines Imperiums wirtschaftlich auszubeuten. Es war bekannt, dass es dem Land an natürlichen Ressourcen mangelt. Und die meisten Zionisten wollten die Einheimischen nicht ausbeuten, sondern standen deren Schicksal gleichgültig gegenüber oder wollten einfach nur, dass sie gehen (was Khalidi im Laufe des Buchs wiederholt einräumt).

Zionisten als Handlanger des Imperialismus

Tatsächlich untermauert Khalidi zu Beginn des Buchs die zionistische Position, vielleicht ohne sich darüber im Klaren zu sein, was er da tut (und unter offensichtlicher Missachtung der PLO-Propaganda des vergangenen halben Jahrhunderts, die behauptet, dass die jüdische Verbindung zu Jerusalem und damit zu ganz Palästina ein Mythos sei). Er zitiert seinen Ururgroßonkel Yusuf Diya al-Din Pasha al-Khalidi, der einst Bürgermeister von Jerusalem und Mitglied des osmanischen Parlaments war und der am 1. März 1899 an den Gründer des politischen Zionismus, Theodor Herzl, schrieb: »Wer könnte die Rechte der Juden in Palästina anfechten? Mein Gott, historisch gesehen ist es dein Land.« (Natürlich fügte Yusuf Diya hinzu, dass das Land inzwischen von Arabern bevölkert sei und es keinen Platz für einen zionistischen Zustrom gebe, der nur zu Blutvergießen führen könne.)

Was den Vorwurf betrifft, die Zionisten seien Handlanger des Imperialismus, so verschweigt Khalidi seinen Lesern, dass die Zionisten zwischen 1917 und 1948 alles andere als zahme britische Mündel waren. Immerhin haben zionistische Untergrundgruppen während und nach dem Zweiten Weltkrieg einen gewaltsamen Aufstand gegen die britische Herrschaft geführt. In jüngerer Zeit war Israel weit davon entfernt, ein williges Instrument dessen zu sein, was Khalidi als »amerikanischen Imperialismus« bezeichnen würde. In der Tat beruht ein Großteil der jüngsten Kritik, die in den USA an der Großzügigkeit gegenüber Israel geäußert wird, darauf, den strategischen Wert Israels für die USA in Frage zu stellen.

Die meisten Historiker des britischen Mandatsgebiets glauben, dass sich die palästinensischen Araber mit ihrer Ablehnung des antizionistischen Weißbuchs von 1939 selbst ins Knie geschossen haben, aber nicht Khalidi.

Um seine Definition des Zionismus als Kolonialismus zu verdeutlichen und zu untermauern, beginnt Khalidi seine Geschichte gleichwohl im Jahr 1917. Am 2. November dieses Jahres gab die britische Regierung die Balfour-Erklärung heraus, in der sie die Errichtung einer »nationalen Heimstätte für das jüdische Volk« in Palästina befürwortete. Diese berühmte Erklärung »eröffnete« (»launched«) den Konflikt, erzählt er. Von diesem Zeitpunkt an, so Khalidi, gingen die zionistischen Kolonisten Arm in Arm mit ihrem imperialen Patron gegen die einheimische Bevölkerung Palästinas vor, um sie zu verdrängen. Mit diesem Taschenspielertrick macht Khalidi die Zionisten zu Agenten Großbritanniens.

An einer Stelle zu Beginn des Buchs räumt Khalidi zähneknirschend ein, dass »es keinen Grund gibt, warum das, was in Palästina seit über einem Jahrhundert passiert, nicht sowohl als kolonialer als auch als nationaler Konflikt verstanden werden kann«. Aber dann sagt er, dass »unsere Sorge hier (dem) kolonialen Charakter gilt«, und überschwemmt den Leser mit Rhetorik und »Fakten«, die ausschließlich auf den »kolonialen« Charakter des zionistisch-arabischen Konflikts hinweisen. Er verdrängt damit jede Erinnerung daran, dass der Zionismus eine nationale Bewegung ist und dass der Kampf immer zwischen zwei nationalen Bewegungen stattgefunden hat, die beide – meiner Ansicht nach – einen rechtmäßigen Anspruch auf das Land haben. In der Tat sagt uns Khalidi ausdrücklich, dass es sich nicht um einen Kampf zwischen »zwei Rechten« handelt.

Tatsächlich begann die Geschichte des Zionismus und seines Konflikts mit den Arabern 1882 mit der Ankunft der ersten Zionisten in Palästina oder dem Land Israel, was Araber später als den Beginn der »zionistischen Invasion« bezeichneten. Die einheimische Bevölkerung leistete unweigerlich, zögerlich und unüberlegt Widerstand. Im Jahr 1886 griffen etwa 50 bis 60 Araber aus dem Dorf Yahudiya die benachbarte neue jüdische Siedlung (gemäß Khalidis Ausdrucksweise eine »Kolonie«) Petach Tikvah wegen eines Streits über Grenzen und widerrechtliches Betreten an, wobei sie vier Siedler verletzten und eine Jüdin einen tödlichen Herzanfall erlitt. 1908 griff eine Gruppe von Arabern in Jaffa – der Stadt, über deren Hafen die meisten frühen zionistischen Siedler einreisten – ein jüdisches Paar an, das am Strand spazieren ging. Juden übten Vergeltung, indem sie Araber angriffen, und ein Mob von Arabern stürmte daraufhin das Spector Hotel, eine Herberge für Neueinwanderer, wo 13 Juden zum Teil schwer verletzt wurden. Die Juden nannten dies ein Pogrom.

Im November 1913 veröffentlichte ein namhafter Araber, Scheich Sulayman al-Taji (al-Faruqi), in der arabischen Tageszeitung Filastin in Jaffa vor dem Hintergrund der anhaltenden arabischen Landverkäufe an Juden das folgende Gedicht:

»Juden, Söhne des klirrenden Goldes, hört auf mit eurem Betrug; / Wir lassen uns nicht betrügen, unser Land zu verschachern! / (…) Die Juden, das schwächste aller Völker und das geringste von ihnen, / Feilschen mit uns um unser Land; /Wie können wir weiter schlummern?«

Konflikt begann lange vor der Balfour-Erklärung

Antijüdische Gewalt wurde endemisch, und jüdische Siedlungswächter – die als Symbol des zionistischen Unternehmens galten – starben zwischen 1911 und 1913 regelmäßig durch arabische Hinterhalte. Im April 1914 berichtete der britische Konsul in Jerusalem: »Die Angriffe auf Juden in den Außenbezirken werden immer häufiger.« Der Konflikt begann also lange vor der Balfour-Erklärung und bevor die Briten 1917 bis 1918 Palästina eroberten und den Zionismus kurzzeitig unterstützten.

Khalidis These, wie sie schon im Titel seines Buchs zum Ausdruck kommt, lautet, dass die Zionisten im Bunde mit den Briten, dann mit den Franzosen und dann mit den US-Amerikanern einen unaufhörlichen Krieg gegen die Araber Palästinas geführt haben. Das Buch besteht aus sechs Kapiteln mit den Überschriften »Die erste Kriegserklärung, 1917–1939«, »Die zweite Kriegserklärung, 1947–1948« und so weiter und schließt mit »Die sechste Kriegserklärung, 2000–2014«.

Schauen wir uns Khalidis Berichterstattung über die entscheidenden Jahre 1917 bis 1948 etwas genauer an, die meiner Meinung nach die Qualität von Khalidis Geschichte insgesamt widerspiegelt. Mit Blick auf die Balfour-Erklärung sagt Khalidi, dass »das britische Empire nie durch Altruismus motiviert war«. Zu der Erklärung bewogen habe es vielmehr sowohl das »romantischen, religiös abgeleiteten philosemitischen Verlangen, die Hebräer in das Land der Bibel ›zurückzubringen‹, als auch ein antisemitischer Wunsch, die jüdische Einwanderung nach Großbritannien zu reduzieren, verbunden mit der Überzeugung, dass das ›Weltjudentum‹ die Macht habe, das neuerdings revolutionäre Russland (im Ersten Weltkrieg) weiterkämpfen zu lassen und die Vereinigten Staaten in den Krieg zu ziehen«.

Außerdem, so sagt er, wollte Großbritannien Palästina aus geostrategischen Gründen kontrollieren. Er verschweigt seinen Lesern, was Balfour (der damalige britische Außenminister Lord Arthur Balfour; Anm. d. Red.) selbst nach 1917 mehrfach erklärte: dass er von dem Wunsch beseelt war, etwas für die Juden zu tun, weil sie in den vorangegangenen 1.900 Jahren unter der christlichen Welt sehr gelitten hatten, und wegen der Werte und Normen, einschließlich des Monotheismus und der Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit, die sie der Menschheit durch das Alte Testament geschenkt hatten. Wie bei jedem komplexen Akt der Staatskunst, an dem viele Akteure beteiligt sind, spielten sicherlich verschiedene Motive eine Rolle, aber Khalidi streitet jeden humanitären Impuls hinter der Balfour-Erklärung kategorisch ab, was meiner Meinung nach ein Fehler ist.

Im Frühjahr 1936 rebellierten die Araber gegen die britische Herrschaft. Sechs Monate später stellten sie den Aufstand ein, und die Briten setzten eine Untersuchungskommission, die Peel-Kommission, ein, die sich mit ihren Beschwerden befassen sollte. Im Juli 1937 schlug die Kommission eine »Lösung« vor, die auf der Beendigung des Mandats und der Teilung des Landes in zwei unabhängige Staaten basierte. Dies war der erste internationale Vorschlag für eine Zweistaatenlösung. Die Juden sollten 17 Prozent von Palästina erhalten, die Araber etwa 75 Prozent.

Eine gewaltige Übertreibung

Khalidi erzählt uns, dass »nach diesem Plan« die 75 Prozent »unter britischer Kontrolle bleiben oder an (…) Abdullah« übergeben werden sollten. Khalidis Formulierung ist in entscheidender Hinsicht irreführend. Die Kommission empfahl auch, etwas unaufrichtig, dass das arabische Gebiet Palästina mit dem benachbarten Emirat Transjordanien vereinigt werden sollte, das damals von Prinz Abdullah, einem britischen Mündel, regiert wurde. (Nach dem Peel-Plan sollten die Briten im Rahmen eines neuen Mandats etwa acht Prozent des Landes behalten, darunter Jerusalem und Bethlehem mit ihren heiligen Stätten sowie einen Korridor von diesen Städten zum Mittelmeer.)

Die palästinensischen Araber und die umliegenden arabischen Staaten – nicht jedoch Abdullah – lehnten die Peel-Vorschläge rundweg ab und begannen im Oktober einen neuen Aufstand, der bis zum Frühjahr 1939 andauern sollte, als er schließlich von den Briten mit ein wenig Hilfe der Zionisten niedergeschlagen wurde. Den Arabern war es gelungen, rund 500 Juden und etwa 150 britische Soldaten zu töten; sie selbst hatten zwischen 2.000 und 5.000 Tote zu beklagen. Khalidi erzählt uns, dass der Aufstand so heftig und ausgedehnt war, dass die Briten »100.000« Soldaten einsetzten, um ihn zu unterdrücken. Dies ist eine gewaltige Übertreibung. Die britischen Streitkräfte in Palästina zählten in den Jahren 1936 bis 1939 nie mehr als 40.000, womöglich weniger.

Nach dem Aufstand gab die britische Regierung im Mai 1939 eine neue politische Erklärung ab. Die neuen britischen Vorschriften schränkten die jüdische Einwanderung stark ein, indem sie sie auf 75.000 über einen Zeitraum von fünf Jahren begrenzten, wobei jede weitere Einwanderung von der Zustimmung der Araber abhängig gemacht wurde (von der jeder wusste, dass es sie nicht geben würde). Das Weißbuch versprach der arabischen Mehrheitsbevölkerung des Landes (der Mehrheit, die durch die Beschränkung der jüdischen Einwanderung gesichert war) außerdem die Unabhängigkeit innerhalb von zehn Jahren und schränkte den künftigen jüdischen Landerwerb radikal ein.

Die Araber, angeführt von Husseini (Amin al-Husseini, der Großmufti von Jerusalem; Anm. d. Red.), lehnten das Weißbuch ab, und Khalidi schließt sich dieser Ablehnung mehr oder weniger an, indem er sagt, dass man den Briten nicht zutrauen konnte, die angekündigte Politik umzusetzen, und dass den Juden ein Vetorecht gegen die versprochene Unabhängigkeit unter arabischer Mehrheitsregierung eingeräumt worden sei. Khalidi fügt hinzu: »Auf jeden Fall war es bereits zu spät. Die Regierung Chamberlain war nur noch wenige Monate im Amt, als sie das Weißbuch herausgab, Großbritannien befand sich bald darauf im Krieg, und Winston Churchill, der Nachfolger Chamberlains (…) war vielleicht der glühendste Zionist im britischen öffentlichen Leben.« Aber das ist Unsinn. Im Mai 1939 gab es keinen Grund zu der Annahme, dass Chamberlain nicht noch jahrelang regieren würde, und auf jeden Fall blieb er noch ein weiteres Jahr, bis Mai 1940, Premierminister, nicht nur für »ein paar Monate«. Und Churchill war zwar prozionistisch eingestellt, hielt aus Staatsräson während des Zweiten Weltkriegs an der antizionistischen Politik seines Vorgängers fest, einschließlich der drastischen Beschränkung der jüdischen Einwanderung, selbst als die europäischen Juden von den Nazis abgeschlachtet wurden.

Die meisten Historiker des britischen Mandatsgebiets glauben, dass sich die palästinensischen Araber mit ihrer Ablehnung des antizionistischen Weißbuchs von 1939 selbst ins Knie geschossen haben (oder vielleicht noch schlimmer), aber nicht Khalidi. Er zitiert wohlwollend Punkte aus den Memoiren von Dr. Husayn al-Khalidi, seinem Onkel, der zeitweise Bürgermeister von Jerusalem und Mitglied des Arabischen Hohen Komitees war, dem Leitungsgremium der palästinensisch-arabischen Nationalbewegung. »Es war ihre (das heißt: die britische; Anm. B. M.) konsequente Unterstützung für die Zionisten, die Dr. Husayn am meisten verärgerte«, erzählt Khalidi. Er verkennt, dass die Briten 1938 bis 1939 unter dem Eindruck der arabischen Revolte, aus Angst vor dem drohenden Weltkrieg gegen die deutsch-italienisch-japanische Allianz (die auf Betreiben Hitlers am 27. September 1940 durch den Dreimächtepakt besiegelt wurde; Anm. d. Red.) und in dem Bestreben, die arabische Welt auf ihrer Seite oder zumindest neutral zu halten, eine Kehrtwende zu einem antizionistischen Kurs vollzogen (den sie im Grunde bis Mitte der fünfziger Jahre beibehielten).

Khalidis Darstellung des arabisch-zionistischen Konflikts während des Zweiten Weltkriegs und der Zeit danach ist gleichermaßen fehlgeleitet und krankt an einer Reihe von Behauptungen und Auslassungen, die die Realität der Ereignisse verzerren. Khalidi betont, dass »über zwölftausend« palästinensische Araber im Zweiten Weltkrieg in der britischen Armee dienten – eine Zahl, die wahrscheinlich doppelt so hoch ist wie die tatsächliche Zahl, wobei die meisten von ihnen in Stützpunkten innerhalb Palästinas als Dienstpersonal und nicht als Kombattanten dienten. Khalidi gibt diese Zahl an, um die weitaus größere Wahrheit zu verschleiern – dass nämlich, den verfügbaren Eindrücken nach zu urteilen (da es keine Meinungsumfragen dazu gab), die meisten Araber, einschließlich der meisten Araber Palästinas, Deutschland und einen Sieg der Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg unterstützten, und sei es nur, weil sie die Briten hassten, die gerade ihren Aufstand niedergeschlagen hatten, und die Juden hassten, die ihre Gegner in Palästina waren. Repräsentativ ist das Tagebuch des prominenten (christlichen) palästinensischen Pädagogen Khalil Sakakini, der am 27. Juli 1942 schrieb, dass die Araber Palästinas »froh waren, als die britische Bastion Tobruk an die Deutschen fiel. (…) Nicht nur die Palästinenser haben sich gefreut (…), sondern die ganze arabische Welt (…) nicht weil sie die Deutschen lieben, sondern weil sie die Engländer nicht mögen.«

Darstellung von Husseini, dem Führer der palästinensischen Nationalbewegung, nicht ehrlich

Auch Khalidis Darstellung von Husseini, dem Führer der palästinensischen Nationalbewegung, ist bei weitem nicht ehrlich, wenn er in einem anderen Zusammenhang verhalten erwähnt, dass Husseini während des Zweiten Weltkriegs Zeit in Deutschland verbracht hat. Nirgends teilt Khalidi seinen Lesern mit, dass Husseini den zugunsten der Achsenmächte ausgerichteten Militärputsch im Irak 1941 unterstützt hatte und nach Berlin geflohen war. Dort erhielt Husseini ein hohes Gehalt, um antibritische Radiosendungen für den Nahen Osten zu machen, in denen er die Araber dazu aufrief, sich gegen die Alliierten aufzulehnen und die Juden zu töten. Er reiste auch durch Jugoslawien, um Muslime für die deutsche SS und Wehrmacht zu rekrutieren, und schrieb Briefe an verschiedene europäische Staatsoberhäupter, in denen er sie aufforderte, die Juden an der Ausreise aus ihren Ländern zu hindern (und trug damit vielleicht indirekt zu ihrem Untergang im Holocaust bei). Dies sind bekannte, unbestrittene Fakten. Dass Khalidi sie nicht erwähnt – er zieht es vor, uns zu erzählen, was sein Vater, der historisch kaum von Bedeutung war, während des Kriegs tat –, zeigt, wie sehr er versucht, das Geschichtsbilds seines Volkes eine unvoreingenommene Prüfung zu ersparen.

Nach dem Holocaust war die zionistische Bewegung entschlossen, sofort einen jüdischen Staat zu gründen, und ein Großteil der Welt – insbesondere die Vereinigten Staaten – sympathisierte mit den Bestrebungen der Juden. Doch Großbritannien, nun unter einer Labour-Regierung nach Churchill, war weiterhin dagegen, und die zionistischen Untergrundgruppen begannen eine Minirebellion gegen die Besatzer Palästinas, die schließlich Dutzende britische Opfer forderte. Nachdem US-Präsident Harry Truman Ende 1945 die Forderung der Zionisten unterstützt hatte, 100.000 Überlebende des Holocaust nach Palästina zu lassen, setzten die beiden angelsächsischen Mächte den zwölfköpfigen Anglo-amerikanischen Untersuchungskomitee ein, um eine Lösung zu finden. Sechs Monate später legte das Komitee seine Vorschläge vor: Es befürwortete Trumans Vorschlag zur Einwanderung, lehnte aber die Forderung nach einem jüdischen Staat ab. Stattdessen vermied er ein klares Urteil über die politische Lösung und schlug eine binationale Ein-Staat-Formel vor, während es den zionistischen Wunsch nach jüdischer Staatlichkeit zurückwies. Erstaunlicherweise fasst Khalidi das Ergebnis folgendermaßen zusammen: »Das Komitee kam zu Schlussfolgerungen, die genau die Wünsche der Zionisten widerspiegelten.« Der Zweck von Khalidis Verzerrung der Vorschläge des Komitees ist klar: ein weiterer »Beweis« dafür, dass die angelsächsischen Mächte den zionistischen Bestrebungen unterworfen blieben.

Khalidi vermittelt seinen Lesern auch ein verzerrtes Bild von der Arbeitsweise des nächsten, entscheidenden internationalen Ausschusses, der sich mit dem Palästina-Problem befassen sollte: dem UN-Sonderausschuss für Palästina. UNSCOP wurde von der UN-Generalversammlung eingesetzt und setzte sich aus Vertretern von Staaten zusammen, die nicht in den Konflikt verwickelt waren. Ende August 1947 legte er seine Empfehlungen vor, die als Grundlage für die historische Teilungsresolution der UN-Generalversammlung vom 29. November 1947 dienen sollten. Wie zuvor die Peel-Kommission schlug die UN-Generalversammlung eine Zweistaatenlösung vor, diesmal jedoch mit 42 Prozent des Gebiets für einen palästinensisch-arabischen Staat und 55 Prozent für einen jüdischen Staat (der größte Teil davon Wüste). Khalidi führt die prozionistische Tendenz der Generalversammlung auf »die Neuausrichtung der internationalen Machtverhältnisse nach dem Krieg« zurück, das heißt auf die Realpolitik und das Aufkommen und den Einfluss der beiden Supermächte USA und Sowjetunion, nicht aber auf die Sympathie der verschiedenen Staaten für die Juden unter dem Eindruck des Holocaust. Dies ist für Khalidi wichtig, denn wenn man zugesteht, dass die Mitgliedstaaten zum großen Teil von humanitären Erwägungen geleitet waren (und der Holocaust schien zu beweisen, dass die Zionisten recht hatten und dass die Juden in der Diaspora nicht in Sicherheit leben konnten und einen eigenen Staat brauchten), dann gesteht man ein, dass die Juden moralisch im Recht waren.

Das UN-Votum – 33 Ja-Stimmen, 13 Nein-Stimmen und zehn Enthaltungen – spiegelte den überwältigenden Willen der internationalen Gemeinschaft wider: Alle Demokratien der Welt mit Ausnahme Griechenlands und Indiens (das eine große muslimische Minderheit hatte) unterstützten die jüdische Staatlichkeit im Rahmen einer Zweistaatenlösung, während eine Reihe von Diktaturen, die meisten davon arabische und muslimische, dagegen stimmte. Doch Khalidi verschweigt den Lesern all dies, ebenso wie die Reaktion der arabischen Welt auf die Abstimmung, die eine donnernde Ablehnung war.

Die Palästinenser ihrerseits begannen sofort, auf jüdische Fußgänger und Verkehrsteilnehmer zu schießen, was den Beginn des Kriegs von 1948 markierte. Khalidi sagt einfach: »Die Resolution war eine weitere Kriegserklärung (…), eine eklatante Verletzung des Prinzips der Selbstbestimmung.« Es waren die Palästinenser, die, mit Unterstützung der arabischen Staaten, die Feindseligkeiten entfesselten – aber es waren die Juden und ihre internationalen Unterstützer, die, indem sie mit Ja gestimmt hatten, »den Krieg erklärten«, so Khalidis Orwell’sche Formulierung. Die Uno hatte »die internationale Geburtsurkunde für einen jüdischen Staat« ausgestellt, aber sie hatte auch eine Geburtsurkunde für einen palästinensisch-arabischen Staat ausgestellt, und die arabische Welt hatte sie zusammen mit den Palästinensern abgelehnt. Ironischerweise oder nicht, beziehen sich 70 Jahre später die heutigen PLO-Führer positiv auf die Resolution von 1947, als Legitimation und Grundlage für ihren Anspruch auf Staatlichkeit.

Panarabische Aggression unter Missachtung der Resolution der UN-Generalversammlung

Wie schon bei der ersten Phase des Kriegs von 1948, die am 30. November 1947 von bewaffneten Palästinensern begonnen wurde, verschweigt Khalidi seinen Lesern, dass die zweite Phase des Kriegs von Mitte Mai 1948 bis 1949 von den arabischen Staaten begonnen wurde, deren Armeen am 15. Mai gemeinsam in Palästina einmarschierten. Umständlich schreibt er: »Die zweite Phase folgte nach dem 15. Mai, als die neue israelische Armee die arabischen Armeen besiegte, die sich dem Krieg anschlossen.« Das war’s, keine arabische Invasion, keine panarabische Aggression unter Missachtung der Resolution der UN-Generalversammlung und der UN-Charta. Nebenbei informiert Khalidi seine Leser auch noch falsch darüber, dass »die USA (Israel; Anm. B. M.) entscheidende militärische Unterstützung angeboten haben«. Das ist Unsinn. Die USA versorgten Israel während des Kriegs von 1948 nicht mit Waffen (oder Geld) und taten ihr Bestes, um zu verhindern, dass Waffen heimlich den neuen Staat erreichten, wobei sie sogar US-amerikanische zionistische Agenten verhafteten.

Khalidis Behandlung des Kriegs ist sehr zügig: Sein Schwerpunkt liegt auf der Entstehung des palästinensischen Flüchtlingsproblems und nicht auf den Feindseligkeiten oder der sie umgebenden Politik. Unter den 700.000 Palästinensern, die aus ihren Häusern vertrieben wurden (die Nakba oder Katastrophe, wie die Araber den Krieg von 1948 nennen) – die meisten von ihnen eher in andere Teile Palästinas als ins Ausland –, waren, wie Khalidi erzählt, zwei seiner Großeltern, die einst in dem Dorf Tal al-Rish außerhalb von Jaffa lebten. (Ironischerweise hatte das Gebäude in den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts eine der ersten Gruppen zionistischer Siedler, die Bilu’im, beherbergt.)

Khalidis Darstellung des Konflikts nach 1948 ist ebenso verzerrt. Er zeichnet ein undifferenziertes Bild: Die Westmächte unterstützten Israel vorbehaltlos und standen den Palästinensern feindlich gegenüber, von denen die meisten 1967 unter israelische Militärbesatzung fielen, die seitdem mehr oder weniger andauert. Was die Sowjets betrifft, so waren sie zwar daran interessiert, ihren Einfluss im Nahen Osten durch Bündnisse mit arabischen Regimen und Waffenverkäufe auszuweiten, aber auch sie blieben der Notlage der Palästinenser gegenüber gleichgültig.

Die Wahrheit ist viel komplexer. Die Vereinigten Staaten standen Israel, zumindest bis zu den Regierungen Kennedy und Johnson in den sechziger Jahren, weitgehend teilnahmslos gegenüber. Im Jahr 1956 zwang Washington Israel sogar zum Rückzug von der Sinai-Halbinsel, die es gerade in einem von Ägypten provozierten Krieg erobert hatte. Nach dem Sechstagekrieg schwankten die führenden europäischen Staaten zwischen Unterstützung für Israel und Kritik an seiner Politik, insbesondere in Bezug auf die Palästinenser und die besetzten Gebiete.

Abgesehen von Fehlinterpretationen und Verzerrungen enthält das Buch eine Reihe von Kloppern, die fast alle politisch tendenziös sind. So behauptet Khalidi, die Hamas habe mit ihrer Teilnahme an den Parlamentswahlen 2006 implizit »die Zweistaatenlösung akzeptiert«, das heißt die Existenz Israels.

Khalidis Behandlung der arabisch-israelisch-amerikanischen Friedensbemühungen in den Neunzigern – im Jahr 2000 erreichten sie ihren Höhepunkt – ist besonders ungeheuerlich. Die Israelis werden für die fortgesetzte Ausweitung der Siedlungen und die Nichtumsetzung von Klauseln der Osloer Abkommen verurteilt, während der palästinensische Terrorismus, der diese Nichtumsetzung in der Regel provoziert hat, heruntergespielt, verharmlost oder unerwähnt bleibt. Ministerpräsident Ehud Baraks Vorschläge für eine Zweistaatenlösung in Camp David im Juli 2000 werden kleingeredet und die »Friedensparameter« von US-Präsident Bill Clinton vom Dezember 2000 – wonach die Palästinenser einen Staat erhalten sollten, der den Gaza-Streifen, 94 bis 96 Prozent des Westjordanlands (wobei die verlorenen vier bis sechs Prozent durch an die Palästinenser abzutretendes israelisches Territorium ausgeglichen werden sollten), die Hälfte Jerusalems und mindestens die Hälfte der Altstadt Jerusalems umfassen sollte –, deren Annahme durch Israel und deren Ablehnung durch Yassir Arafat werden erstaunlicherweise nirgendwo erwähnt.

Abgesehen von Fehlinterpretationen und Verzerrungen enthält das Buch eine Reihe von Kloppern, die fast alle politisch tendenziös sind. So behauptet Khalidi auf Seite 218, die Hamas habe mit ihrer Teilnahme an den Parlamentswahlen 2006 implizit »die Zweistaatenlösung akzeptiert«, das heißt die Existenz Israels. Tatsächlich ist die Hamas, die palästinensische muslimisch-fundamentalistische Partei und Terrororganisation, die den Gaza-Streifen regiert, nie davon abgerückt, dass sie in ihrer Gründungscharta von 1988 die Zerstörung Israels als ihr oberstes Ziel verkündet hat.

Und dann gibt es noch kleine Fehler, viele davon in politischer Absicht. Es stimmt nicht, dass die palästinensisch-arabischen Kongresse »von 1919 bis 1928« »eine konsequente Reihe von Forderungen stellten, die sich auf die Unabhängigkeit des arabischen Palästina konzentrierten«. Der erste Kongress im Januar 1919 forderte die Eingliederung Palästinas in Syrien, nicht die palästinensisch-arabische »Unabhängigkeit«. Es stimmt nicht, dass die Ausbrüche arabischer Gewalt gegen die Juden Palästinas – 1920, 1921 und 1929 – »oft von zionistischen Gruppen provoziert wurden, die ihre Muskeln spielen ließen« (was auch immer das bedeuten mag). Tatsächlich stellten die britischen Untersuchungskommissionen, die jedem Ausbruch folgten, in der Regel fest, dass die Gewalt von den Arabern initiiert und nicht provoziert worden war.

Fatah vom Terrorismus freigesprochen

Chaim Weizmann war 1917 nicht, wie Khalidi behauptet, Herzls »Nachfolger« (Herzl starb 1904); er war ein prominenter britischer Zionist, der erst 1920 Präsident der (Welt-)Zionistischen Organisation wurde. Die Resolution 242 des UN-Sicherheitsrats von 1967 wurde nicht »von den Vereinigten Staaten ausgearbeitet«, sondern von Großbritannien. Der Zusammenstoß zwischen einem israelischen Lastwagen und einem Minivan mit arabischen Arbeitern, der die erste Intifada auslöste, ereignete sich in Israel und nicht im Gaza-Flüchtlingslager Jabalia; Arafat und die PLO waren bei der irakischen Invasion in Kuwait nicht »neutral« – sie unterstützten Saddam Hussein, das irakische Oberhaupt; und so weiter.

In seiner Abhandlung über den palästinensischen Terrorismus und die israelische Terrorismusbekämpfung in den siebziger und achtziger Jahren beschreibt und verurteilt Khalidi weitschweifig die gezielten israelischen Tötungen. Doch seine Darstellung der Geschehnisse weist eine besonders eklatante Auslassung auf: Er versäumt es vollständig, den Schwarzen September zu erwähnen, die Fatah-PLO-Gruppe, die eine Reihe dreister Anschläge verübte, angefangen mit der Ermordung des jordanischen Ministerpräsidenten Wasfi Tal im Jahr 1971 bis hin zu dem berüchtigten Mord an der israelischen Olympia-Mannschaft in München im Jahr 1972. Dies hilft Khalidi, die wichtigste palästinensische Partei, die »gemäßigte« Fatah, die nach wie vor die Hauptstütze der PLO ist, vom Terrorismus freizusprechen, während er die Schuld für den palästinensischen Terror auf »unwichtige« Randgruppen wie die Abu-Nidal-Organisation oder die Volksfront für die Befreiung Palästinas schiebt.

Khalidi redet sich die Geschichte schön und malt den Konflikt grob vereinfachend in Schwarz und Weiß. Wohl auch im Hinblick darauf, was seine palästinensischen Mitstreiter sagen könnten, achtet er stets darauf, ihren zionistischen Feinden keine potentielle Munition zu geben, und schiebt nur einer Seite die Schuld für die Entwicklung der Dinge zu.

»Der Hundertjährige Krieg um Palästina« ist keine neue, revisionistische Geschichte, die sowohl israelische als auch palästinensische Leser herausfordert, indem sie ihre jeweiligen Narrative hinterfragt. Es ist einfach schlechte Geschichte.

* Der Begriff »revisionistisch« meint an dieser Stelle »kritisch«. Er bezieht sich auf die Gruppe der »Neuen israelischen Historiker«, die etwa zwischen 1988 und 2008 auf Grundlage von Archivmaterial die traditionelle israelische Darstellung des Zionismus und der Staatsgründung einer »Revision« unterzogen und auch die Mitverantwortung Israels für das palästinensische Flüchtlingsproblem und den israelisch-palästinensischen Konflikt untersuchten. Anm. d. Red.

*

Benny Morris, geboren 1948 in Ein HaHoresh, ist emeritierter Professor der Geschichte an der Ben-Gurion-Universität des Negev und einer der wichtigsten Vertreter der »Neuen Israelischen Historiker«, die in den achtziger Jahren eine kritische Revision der bis dahin gängigen israelischen Geschichtsschreibung anstrengten. In seinem 1988 erschienenen Buch »The Birth of the Palestine Problem, 1947–1949« untersucht er sowohl die Verantwortung der israelischen Seite für die Vertreibung und Flucht von schätzungsweise 700 000 Arabern in den Jahren 1947 bis 1949 vor dem Hintergrund des ersten arabisch-israelischen Kriegs als auch die Hintergründe und Motive des Angriffs der arabischen Länder auf den jüdischen Staat. Der panarabische Angriffskrieg ist auch das Thema seiner 2008 erschienenen Monographie »1948. A History of the First Arab-Israeli War«, die kürzlich in deutscher Übersetzung unter dem Titel »1948. Der erste arabisch-israelische Krieg« im Verlag Hentrich & Hentrich erschienen ist.

*

Übersetzung aus dem Englischen: Heike Karen Runge (mit Deepl)

Mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag aus:

Benny Morris: »The War on History«, Jewish Review of Books, Frühjahr 2020

Zionistische Selbstbehauptung in einer feindlichen Umwelt

Zionistische Selbstbehauptung in einer feindlichen Umwelt