Ein Tempel für den Meister des Postbarock

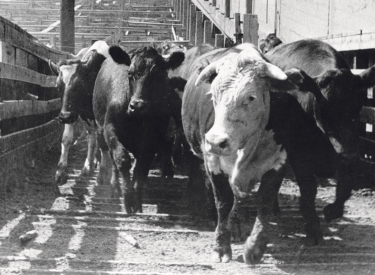

Im Südwesten der armenischen Hauptstadt Eriwan steht seit über 30 Jahren ein im kaukasischen Stil gehaltenes Gebäude. Von seinem Vorplatz aus kann man in der Ferne den als heilig verehrten Berg Ararat erkennen. Unterhalb liegt eine kleine Schlucht, dem das hiesige Viertel seinen Namen, Dsoragjugh, verdankt. Dahinter verläuft der Fluss Hrasdan neben dem gleichnamigen Fußballstadion, linker Hand liegt eine Branntweinfabrik. Hier oben befindet sich eine der ungewöhnlichsten Sehenswürdigkeiten Armeniens: das Paradschanow-Museum.

Das Haus hat sich dem Andenken an Sergej Paradschanow (in englischer Transkription Parajanov) verschrieben. Der armenische Künstler, 1924 im georgischen Tiflis als Sarkis Howsepi Paradschanian geboren, ist heutzutage vor allem für seine Filme bekannt, insbesondere für »Die Farbe des Granatapfels« von 1969, der nach Querelen mit der Zensur nicht den Namen des armenischen Dichters im Titel haben durfte, von dem er erzählt: Sayat Nova. Unter den Regisseuren der Sowjetunion war Paradschanow mit seinen expressiven Filmgemälden absolut einzigartig.

Paradschanows Filme sind oft mit dem leeren Begriff »postmodern« bezeichnet worden. So wenig dies auf seine Filme zutrifft, so unpassend ist es für seine Gemälde, Collagen und Keramiken – ein Wort wie »postbarock« würde dem Künstler viel eher gerecht.

An der Erinnerungsstätte kommt man nicht einfach zufällig vorbei. Das Museum liegt fernab der großen Ausstellungshäuser im Stadtzentrum. Paradschanow konnte sich den Ort in den achtziger Jahren selbst aussuchen – eine besondere Ehre. Nach jahrzehntelanger Verfolgung in der UdSSR und insgesamt drei Haftstrafen hatte die Führung der Armenischen Sowjetrepublik in den Jahren der Perestroika den Vorschlag eines Freunds von Paradschanow aufgegriffen, dem Ausnahmekünstler und seinen Werken dauerhaft einen eigenen Ort zu widmen. Paradschanow, die längste Zeit seines Künstlerlebens ein Ausgestoßener, war voller Stolz darüber, dass für ihn ein Museum errichtet wurde. Doch durch das Erdbeben von 1988, das ganz Armenien verheerte, verzögerte sich der Bau.

Betritt man das Haus, folgt geradeaus ein kleiner Innenhof, der von einem prächtigen Aprikosenbaum dominiert wird. Auf den darunter stehenden Tischen bereiten Museumsangestellte Malutensilien für eine der vielen Schulklassen vor, die hier ein und aus gehen. Hält man sich stattdessen links, gelangt man in den Eingangsbereich. Ein älterer Mann an der Kasse spricht nur Armenisch und Russisch. Es gibt wohl auch Audio-Guides in diversen Sprachen, aber letztlich ist es entspannter, ohne derlei akustisches Gepäck durch die Räume zu streifen. Vor den in dichter Folge gehängten Bildern drängen sich an diesem Wochentag überraschend viele Besucher.

Zerfetztes Porträt des Vaters

Paradschanows Filme, die auf unbeschreibliche Weise nur leicht bewegte, farbensatte Einzelbilder verknüpfen, sind oft mit dem leeren Begriff »postmodern« bezeichnet worden. So wenig dies auf seine Filme zutrifft, so unpassend ist es für seine ebenso opulenten wie zahlreichen Gemälde, Collagen und Keramiken, die hier auf zwei Stockwerken ausgestellt sind – ein Wort wie »postbarock« würde dem Künstler viel eher gerecht.

»Im Tempel des Films gibt es Bilder, Licht und Realität. Sergej Paradschanow war der Meister dieses Tempels.« Als Jean-Luc Godard dies 1986 über seinen Kollegen sagte, saß dieser zwar nicht mehr im Gefängnis und konnte auch wieder Filme drehen. Der Ruhm der späten Jahre stand ihm aber noch bevor.

In seinen Bildern stellt Paradschanow häufig seine Angehörigen dar: Seinen Vater, seine Mutter, den früh verstorbenen Onkel, den er nie kennenlernen konnte. Aber auch seinen berühmten Kollegen Andrej Tarkowskij. Immer wieder setzt sich der ausdrucksstarke Paradschanow zudem selbst in Szene. »Porträt meines Vaters, das ich aus Eifersucht zerriss« heißt eine Fotocollage, die den Künstler an der Stelle des Vaters neben seiner Mutter sitzend zeigt, das zerfetzte Porträt, das im Titel auftaucht, in der Hand.

Muskulöser Männerkörper im Stile eines Michelangelo

Auf einer in einem schweren Rahmen aufgehängten Collage hat Andrej Tarkowskij neben Paradschanow an einem weißen Tisch Platz genommen, zwischen ihnen ein armenischer Kreuzstein (Chatschkar). Während Paradschanows Kopf auf einen muskulösen Männerkörper im Stile eines Michelangelo geklebt ist, stolziert ein bunter Vogel auf Tarkowskijs Kopf; über der Brust trägt er ein gigantisches goldenes Amulett. Je länger man auf das Bild schaut, desto leichter fällt es, sich den verspielten Paradschanow und den Kinomystiker Tarkowskij zusammen vorzustellen.

Das alles ist ideenreich, aber oft auch beiläufig gearbeitet: Bei Paradschanow musste nicht jede Collage akkurat ausgeschnitten sein. Außerdem fällt eine für sich genommen unscheinbare Schwarzweißaufnahme des Künstlers ins Auge, die ihn sitzend auf einer Ottomane zeigt. Auf das Foto hat er einen riesigen bunten Strauß Blumen geklebt, den er auf dem Kopf zu balancieren scheint.

Eine beträchtliche Anzahl der ausgestellten Werke sind in Gefangenschaft entstanden und auf der Website des Museums unter »Gallery« auch entsprechend kenntlich gemacht – darunter »Das Evangelium nach Pasolini«, eine große Keramikarbeit über den Jesus-Film des italienischen Regisseurs. Manche Idee wirkt wie ein naiver Streich, zum Beispiel »Das letzte Abendmahl«, in das neben den aus Michelangelos Meisterwerk schon bekannten biblischen Figuren Fotos von Chruschtschow und Stalin eingeklebt sind.

Ermittlungen wegen Homosexualität

Ende der vierziger Jahre studierte Sergej Paradschanow in Moskau Film bei Oleksandr Dowschenko. Etwa um diese Zeit gab es auch die ersten Ermittlungen gegen ihn wegen seiner Homosexualität. Paradschanow war auch zweimal verheiratet. Seine erste Frau, die Tatarin Nigjar Kerimowa, wurde bald nach der Hochzeit wegen ihrer Ehe mit einem Christen von ihrer Familie ermordet. Mit seiner zweiten Frau Swetlana Schtscherbatjuk hatte der Künstler einen Sohn, Suren Paradschanow, der ebenfalls Regisseur wurde.

Mit dem seinerzeit vorherrschenden sowjetischen Realismus konnte Paradschanow wenig anfangen. Seine filmischen Interessen ließen sich ebenso wenig eingrenzen wie die Schauplätze seiner Filme: »Schatten der vergessenen Ahnen« (1965) drehte er in den westukrainischen Karpaten, »Die Farbe des Granatapfels« in Armenien, und »Die Legende der Festung Suram« sowie seinen Kurzfilm über den georgischen Maler Pirosmani (beide 1985) in Tiflis.

Paradschanows letzter Spielfilm »Kerib, der Spielmann« (auch »Ashik Kerib«, 1988) schließlich entstand in Aserbaidschan. Deutsche Kritiker störten sich gern daran, dass Paradschanow Schönheit um der Schönheit willen zelebriere – als ob dagegen, falls es denn zuträfe, etwas zu sagen wäre!

Sergio Leone, Fellini, Rossellini und Antonioni waren Bewunderer

Auch unter westlichen Filmregisseuren, mit denen er teils in Brieffreundschaft verbunden war, hatte er zahlreiche Bewunderer, darunter Sergio Leone, Federico Fellini, Roberto Rossellini und Michelangelo Antonioni. Als Paradschanow kurz nach Erscheinen des Films »Die Farbe des Granatapfels« wegen Kunsthandels, Homosexualität und antisowjetischer Propaganda angeklagt und viele Jahre in Lagerhaft genommen wurde, setzten sich seine berühmten Regiekollegen für ihn ein. Louis Aragon reiste sogar nach Moskau, um seine Freilassung zu erreichen.

In Paradschanows Geburtsstadt Tiflis, in der auch heute noch zahlreiche Armenier wohnen, erinnert außer einer Statue mit dem berühmten Luftsprung des Regisseurs nichts mehr an ihn.

Sergej Paradschanow betrachtete sich selbst als Mann mit verschiedenen Heimatländern. »Das erste ist Georgien, wo ich mich selbst verwirklichen konnte. Das zweite ist die Ukraine, durch die ich Liebe, Glück und weltweite Anerkennung erlangte. Meine dritte Heimat schließlich ist Armenien, dort wo meine Wurzeln liegen und wo ich gern den Rest meines Lebens verbringen würde.« So kam es schließlich auch, doch starb der Künstler dort bereits 1990 an Krebs – und erlebte die Eröffnung des nach ihm benannten Museums im Jahr darauf nicht mehr.

Obwohl Paradschanow an so vielen Orten der ehemaligen Sowjetunion wirkte, blieb es der Stadt Eriwan überlassen, seine Erinnerungsstätte zu beherbergen. In seiner Geburtsstadt Tiflis, in der auch heute noch zahlreiche Armenier wohnen, erinnert außer einer Statue mit dem berühmten Luftsprung des Regisseurs nichts mehr an ihn.

Als Vorgeschmack aufs Museum lohnt sich dessen Internetauftritt. Sobald man die Website öffnet, erklingt Verdis »La Traviata«. Unter »Gallery« kann man sich einen ersten Eindruck von den Gemälden verschaffen. Die Filme, die auf der Seite auch jeweils gut beschrieben werden, sind auf Youtube verfügbar, allerdings in unterschiedlicher Qualität. Die DVD-Ausgaben sind teils vergriffen, der noch erhältliche »Die Farbe des Granatapfels« ist unter anderem beim Schweizer Verleih Trigon erschienen.

Das strahlende Erbe der Sowjetunion

Das strahlende Erbe der Sowjetunion