Hauptsache Terror

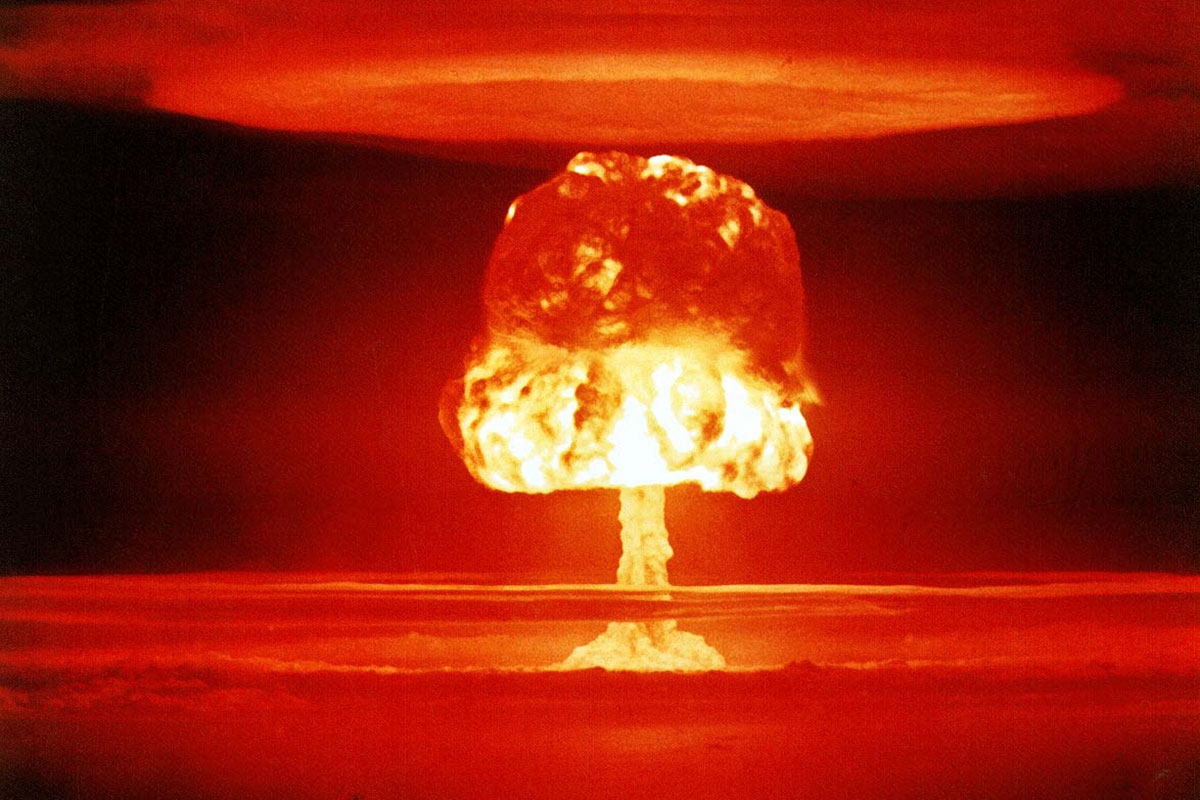

Die extreme Rechte war schon immer internationaler, als viele denken. Heutzutage ist sie eine global vernetzte Bewegung. Und wie in anderen politischen und kulturellen Bereichen spielen die USA dabei eine überragende Rolle. Zum Beispiel bei der Verbreitung neuer Formen der neonazistischen Terrorverherrlichung: In der Vergangenheit war das beliebteste Buch dieser Gattung William Pierces Roman »The Turner Diaries«. Er beschreibt einen apokalyptischen Rassenkrieg, in dem eine Terrororganisation im Namen der »weißen Rasse« die US-Regierung in die Knie zwingt und schließlich Atomwaffen auf New York und Tel Aviv abschießt. Das Buch wurde weltweit gelesen und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Auch im Besitz der deutschen NSU-Terroristen wurde es gefunden.

Für die jüngere Generation spielt ein neues Buch eine vergleichbare Rolle: James Masons »Siege«, das 1992 erstmals erschien und 2003 neu aufgelegt wurde. Dabei handelt es sich um eine gekürzte Sammlung von Masons Rundbriefen, die zwischen 1980 und 1986 unter dem Namen »Siege« als Newsletter der Splittergruppe National Socialist Liberation Front veröffentlicht wurde. Mason nahm viele Positionen vorweg, die derzeit die Strategien zahlreicher Neonazis bestimmen. Mason lehnte die traditionellen Strukturen des Neonazi-Milieus ab, in denen er weit über ein Jahrzehnt verbracht hatte: Kleinstparteien mit offiziellen Mitgliedschaften, Beiträgen, Hauptquartieren, Kleiderordnungen und einem konservativen kulturellen Ansatz (insbesondere in Bezug auf Kleidung, Sexualität und Drogen). Er kam zu dem Schluss, dass eine auf diese Weise organisierte nationalsozialistische Bewegung nicht in der Lage sein würde, das demokratische System zu beseitigen, und dass Neonazis stattdessen auf dessen Zusammenbruch hoffen – oder ihn mit herbeiführen – müssten. In dem resultierenden Chaos hätten sie dann eine Chance, die Macht zu übernehmen.

James Mason befürwortete Massaker und Serienmorde. Er schwelgte in Extremen wie Pädophilie oder Satanismus und plädierte dafür, dass der Sektenführer Charles Manson der neue Neonazi-Guru werden sollte.

Daher lehnte Mason feste Organisationen gänzlich ab und wurde stattdessen zu einem der ersten Befürworter von Anschlägen durch Einzelkämpfer. Er befürwortete nicht nur den Guerillakrieg, sondern auch willkürliche Massaker und Serienmorde. Er schwelgte in Extremen wie Pädophilie oder Satanismus und plädierte sogar dafür, dass der Hippie-Sektenführer Charles Manson, mit dem er befreundet war, der neue Neonazi-Guru werden sollte. Später machte eine Clique von subkulturellen Musikern und Verlegern – die Industrial-Pioniere Boyd Rice und Michael Moynihan sowie der Satanist Nikolas Schreck und der Schockjournalist Adam Parfrey – seine Arbeit populär und sorgten für die Veröffentlichung von »Siege«.

Die heutigen faschistischen Edgelords und Akzelerationisten haben Mason viel zu verdanken, was sie auch bereitwillig anerkennen. Was Mason entwarf, wird oft als siege culture bezeichnet – »Kultur der Belagerung«. Mason ist die ideologische Inspiration für zahlreiche extrem rechte Telegram-Kanäle, die unter dem Begriff »Terrorgram« zusammengefasst werden, und für verschiedene Nazi-Netzwerke und -Gruppen, die explizit dem Terrorismus frönen. Dazu gehören die Feuerkrieg Division, die Sonnenkrieg Division und die Atomwaffen Division, die auch eine deutsche Sektion hervorgebracht hat. Tatsächlich waren es wohl die Zweigstellen in Übersee, die dazu führten, dass sich die US-amerikanische Atomwaffen Division auflöste – um der Einstufung als »ausländische terroristische Organisation« zu entgehen. Doch gibt es weiterhin zahlreiche Splittergruppen.

Rechtsextreme Ideologie in der Mitte der Gesellschaft

Gemäß Masons Vorstellung handelt es sich bei ihnen meistens nicht um straffe Kaderorganisationen, sondern um lose Netzwerke. Gruppen dieser Art sind in ganz Europa und sogar in Lateinamerika aufgetaucht, wovon etliche Verhaftungen in verschiedenen Ländern zeugen. Auch der Attentäter von Halle (Saale), der 2019 versucht hatte, ein Massaker in einer Synagoge anzurichten, und zwei Menschen tötete, besaß Propagandamaterial der Atomwaffen Division.

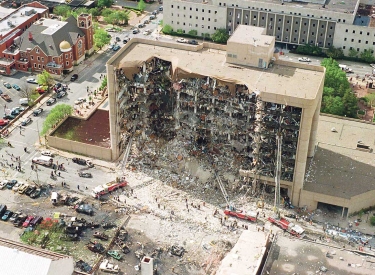

Auch abgesehen von diesen Gruppen befürchtet man derzeit in den USA eine Zunahme rechtsextremer Gewalttaten. Die vergangenen Jahre sahen bereits Massaker wie das in Halle gescheiterte - zum Beispiel in einer Synagoge, einer Moschee und einer afroamerikanischen christlichen Kirche. Es gab große gewalttätige Zusammenrottungen wie am 6. Januar 2021 und eine stetige Zunahme von Drohungen gegen gewählte Amtsträger (besonders diejenigen, die Wahlen beaufsichtigen). Viele Beobachter verweisen zudem auf das Gewaltpotential der sogenannten Active Clubs, eines relativ neuen Kampfsportnetzwerks rassistischer Rechtsextremer mit zahlreichen Sektionen im ganzen Land.

Seit Donald Trumps Wahlsieg 2016 hat sich rechtsextreme Ideologie immer weiter in die Mitte der Gesellschaft ausgebreitet. Die Vereinigten Staaten sind allgemein eine gewalttätige Gesellschaft; ihre freizügigen Waffengesetze erleichtern die zahlreichen Amoktaten mit Schusswaffen, die inzwischen so häufig vorkommen, dass sie in der landesweiten Öffentlichkeit kaum noch wahrgenommen werden. Es gibt Schießereien an Schulen und Angriffe auf öffentliche Versammlungen ebenso wie Massaker, die Rassisten und Nazis begehen; was Täterprofile und Vorgehensweisen angeht, gibt es einen fließenden Übergang zwischen den verschiedenen Arten von Massenmord.

Falls Präsident Joe Biden wiedergewählt wird, könnte es entweder bei der Bekanntgabe seines Siegs, bei der Bestätigung seiner Wahl durch den Kongress (wie am 6. Januar 2021) oder bei seiner Amtseinführung zu Ausschreitungen oder Terrorismus kommen.

Bei der anstehenden Präsidentschaftswahl könne das darauf hinauslaufen, dass beispielsweise bewaffnete Milizen zu den Wahllokalen gehen und die Wähler einschüchtern. Auch neonazistische Straßengewalt könnte wieder zunehmen, ausgehend von Gruppen wie den Proud Boys, die sowohl für Massenschlägereien mit Antifaschisten bekannt sind als auch dafür, dass sie die aggressivste Gruppe während der von Trump ausgelösten Erstürmung des Kapitols am 6. Januar waren. Ihr ehemaliger Anführer, Enrique Tarrio, verbüßt derzeit eine 22jährige Haftstrafe für seine Rolle an jenem Tag.

Falls Präsident Joe Biden wiedergewählt wird, könnte es entweder bei der Bekanntgabe seines Siegs, bei der Bestätigung seiner Wahl durch den Kongress (wie am 6. Januar 2021) oder bei seiner Amtseinführung zu Ausschreitungen oder Terrorismus kommen. Und falls Trump gewählt wird, wird seine Regierung nicht nur darauf vorbereitet sein, den Staat autoritär umzubauen, sondern könnte auch ein Auge zudrücken, wenn die rechtsextreme Basis eigenständig Gewalt ausübt. Auffallend häufig wird in den USA seit einiger Zeit über die Möglichkeit eines Bürgerkriegs gesprochen. Auch wenn dies im Moment noch eine äußerst unwahrscheinliche dystopische Phantasie ist, spricht aus der Faszination für das Thema eine berechtigte Sorge.

Schlägertrupps im Szeneviertel

Schlägertrupps im Szeneviertel