Die Geister, die sie riefen

Jihadisten oder einfache Banditen, die an die Ernte wollten? Die Unterscheidung ist manchmal schwierig, da auch die in ländlichen Regionen des Sahel operierenden angeblichen »Gotteskrieger« vorwiegend vom Ernteraub leben. Bei der jüngsten Attacke, am 22. Mai im Bezirk Tillabéri im Westen der Republik Niger, im Grenzgebiet zu Mali, töteten die bewaffneten Angreifer mehr als 20 Dorfbewohner. Zu der Tat hat sich bisher niemand öffentlich bekannt. Zwei Tage zuvor waren fünf nigrische Soldaten im Grenzgebiet zu Burkina Faso umgebracht worden. Die nigrische Militärregierung gab an, im Gegenzug »mehrere Dutzend Terroristen« getötet zu haben. Inwiefern es tatsächlich Terroristen waren, lässt sich nicht unabhängig überprüfen, mitunter haben die Streitkräfte in der Vergangenheit auch Dorfbewohner getötet, in deren Dörfern sich jihadistische Kombattanten niederließen.

Der Online-Zeitschrift Le Grand Continent zufolge wurden seit Antritt der jeweiligen Militärregierung bis Ende März rund 5.000 Menschen in Mali (seit Mai 2021), 4.000 in Burkina Faso (seit 2022) und rund 200 Menschen in Niger (seit Juli 2023) bei jihadistischen Attacken getötet. Die im März 2015 ausgerufene Organisation »Islamischer Staat in der Großen Sahara« (EIGS) konnte sich im Dreiländereck zwischen Mali im Nordwesten, Burkina Faso im Süden und Niger im Osten etablieren. Dort liefert sie sich einen unerbittlichen Konkurrenzkampf mit einer der al-Qaida angegliederten Organisation, die sich seit 2017 »Gruppe zur Unterstützung des Islam und der Muslime« (GSIM) nennt. Vor allem im Laufe der Jahre 2020 bis 2022 fanden bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen beiden Organisationen statt. Inzwischen haben sie die territorialen Einflusszonen unter sich aufgeteilt.

Die Jihadistenbekämpfung beschränkt sich weitestgehend auf militärische Operationen, wobei auch gegen des »Komplizentums« verdächtige oder einfach am falschen Ort befindliche Zivilisten hart vorgegangen wird.

Der Einfluss des IS-Ablegers ist bislang begrenzt. Zwar kontrolliert er einen ländlichen, von Halbwüste geprägten Raum im Dreiländereck, in dem Mali, Niger und Burkina Faso aneinander grenzen, vor allem in der burkinischen Region Gourma. Allerdings ist das nicht vergleichbar mit dem »Kalifat«, das die Terrororganisation zwischen den Jahren 2013 und 2017 auf syrischem und irakischem Staatsgebiet mit Zentren in Mossul und in der syrischen Stadt Raqqa unterhielt. Wie der französische Islamismus-Experte Wassim Nasr im März in der Tageszeitung 20 Minutes erläuterte, verfüge der IS-Ableger in der Sahelregion bislang über keine städtische Einflusszone, die er als seine Hauptstadt präsentieren könnte. Überdies gehörten dem nahöstlichen IS im vorigen Jahrzehnt einige Tausend internationale Kombattanten an, freiwillige Rekruten, auch Europäer. Im Sahel kämpfen für den EIGS hingegen so gut wie keine Ausländer. Seine Mitglieder rekrutieren sich fast ausschließlich aus der einheimischen Bevölkerung – und überwiegend auf ethnischer Basis, aus den Reihen der Bevölkerungsgruppe der Peul, die als Nomaden auf dem Land und Händler in den Städten leben. Der IS nutzt die lokalen Konflikte zur Rekrutierung insbesondere der Peul aus.

Das irakische Mossul zählt rund 1,7 Millionen Einwohner, und Raqqa wies bei der Machtübernahme durch den IS im Jahr 2013 eine Bevölkerungszahl von fast 500.000 auf. Die größte Kommune, deren Gebiet der EIGS im Sahara- und Sahelraum zu weiten Teilen kontrolliert, ist das malische Ménaka. Doch die Stadt selbst entzieht sich den Jihadisten. Dort leben derzeit 30.000 Menschen, bei zwei Drittel von ihnen handelt es sich um Binnenflüchtlinge aus dem Umland. In der Praxis besteht der Einfluss der Organisation vor allem darin, Dorfbevölkerungen auszuplündern und ihre Kämpfer von ihnen unterhalten zu lassen.

Die Regimes in den drei Ländern der im September 2023 neu gegründeten »Allianz der Staaten der Sahel« (AES) – Mali, Niger und Burkina Faso – entwickeln sich immer autoritärer. In ihrer jeweiligen Anfangsphase war die Machtübernahme durch Militärregierungen von der Bevölkerung vielfach begrüßt worden, vor allem wegen des angekündigten Bruchs mit der früheren Kolonialmacht Frankreich und der Forderung nach einem Abzug französischer Truppen. Dazu hatten die Militärmachthaber versprochen, die Jihadisten stärker zu bekämpfen. Hierbei hat die russische Söldnertruppe, die noch bis vor kurzem unter dem Namen Wagner firmierte, die Position einer Schutzmacht eingenommen. Deren Präsenz hält Nasr sogar für die »noch größere Gefahr« als die der Jihadisten. »Die Russen bieten keine Hilfe für die Entwicklung oder die Zivilgesellschaft an, aber sie versprechen, das zu gewährleisten, was Diktaturen am wichtigsten ist: sie an der Macht zu halten«, wird Nasr in Le Grand Continent zusammengefasst. »Und das, ohne die zwingenden Voraussetzungen, nämlich die Achtung der Menschenrechte, der Rechte von Frauen und ethnischen Minderheiten, geschweige denn der Demokratie, zu erfüllen.« Inzwischen ist, wie Augenzeugen aus Malis Hauptstadt Bamako berichten, die anfängliche Zustimmung in weiten Kreisen der Furcht vor den Machthabern gewichen.

Am 10. April erließ der malische Übergangspräsident Assimi Goïta ein Dekret, das »bis auf weiteres« und »aus Sicherheitsgründen« die Aktivität sämtlicher politischer Parteien – es gab ihrer rund 300 –, aber auch »politische Betätigung von Nichtregierungsorganisationen« verbietet. In Burkina Fasos Hauptstadt Ouagadougou unterschrieb Übergangspräsident Ibrahim Traoré am Samstag eine Urkunde, die ihm eine weitere fünfjährige »Übergangsphase« als Staatsoberhaupt ermöglicht; die eigentlich anstehenden Wahlen finden nicht statt. Die Übergangsphase beginnt am 2. Juli dieses Jahres, erst 2029 sollen dann Präsidentschaftswahlen stattfinden.

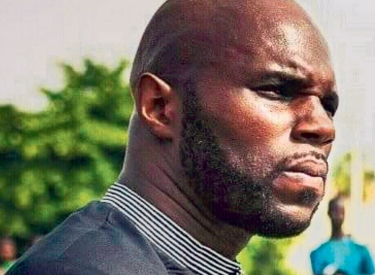

In Nigers Hauptstadt Niamey empfing der Präsident der Militärregierung, Brigadegeneral Abdourahamane Tchiani, am 21. Mai den in Frankreich geborenen schwarzen Rassenideologen und Antisemiten Kémi Séba (mit bürgerlichem Namen Stellio Capo Chichi) und Nathalie Yamb, Schweizerin mit kamerunischem Migrationshintergrund, die als Agentin im Auftrag Russlands arbeitet, zu einer Audienz. »Die nigerianische Junta auf der Suche nach Klicks« titelte hierzu das Wochenmagazin Jeune Afrique. Denn die Zusammenarbeit funktioniert zum gegenseitigen Vorteil: Tchiani wertete mit dem Treffen zwei Vertreter einer rechtsextremen und kremlnahen Variante des Panafrikanismus auf. Seine Regierung profitiert wiederum sicherlich von der enormen Reichweite, welche die beiden Influencer unter der französischsprachigen afrikanischen Diaspora haben. Capo Chichi war zudem bereits drei Monate zuvor von Tchiani im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung »gegen den französischen Neokolonialismus in Afrika« empfangen worden. Yamb hatte im März die nigrische Militärregierung öffentlich dazu aufgerufen, »die Todesstrafe für Verräter wiedereinzuführen«.

Der immer härtere innen- und außenpolitische Kurs der Militärregierungen in den drei Staaten könnte den Jihadisten Zulauf bescheren. Ihre Methode der Jihadistenbekämpfung beschränkt sich weitgehend auf militärische Operationen, wobei auch gegen des »Komplizentums« verdächtige oder einfach am falschen Ort befindliche Zivilisten hart vorgegangen wird. Für eine erfolgreiche Strategie zur Zurückdrängung des Jihadismus wäre es hingegen notwendig, die Bevölkerung peripherer, vom Zentralstaat ökonomisch vernachlässigter Regionen einzubinden.

Auch linksnationalistische malische Oppositionelle wie Oumar Mariko, der auf eine maoistische Vergangenheit zurückblickt, zeigen sich mittlerweile von der Notwendigkeit integrativer Angebote an jene Bevölkerung, die die Jihadisten ansprechen wollen, überzeugt. Nachdem die malischen Behörden ihm im April 2022 vorgeworfen hatten, die Streitkräfte zu »verleumden«, weil er sich kritisch zum Massaker in Moura (Von Tunis nach Teheran) geäußert hatte, war er ins Exil gegangen. Heute hält er sich in Frankreich auf. Vorige Woche hob ein malisches Gericht immerhin die Auflösungsverfügung gegen Marikos Partei Afrikanische Solidarität für Demokratie und Entwicklung (Sadi) auf. 2020 noch hatte er selbst die Streitkräfte des Landes gegen das damalige, von Massenprotesten erschütterte und im August jenes Jahres gestürzte Regime des inzwischen verstorbenen Staatspräsidenten Ibrahim Boubacar Keïta zum Putschen aufgefordert. Bei einer Veranstaltung im Raum Paris Ende April erklärte er das rein repressive Vorgehen des Militärs in Mali für gescheitert. Längerfristig, so fürchtet er, könnte diese Strategie die Jihadisten jedenfalls unter den ausgegrenzten Peul eher populärer machen.

Das ungewollte Franchise

Das ungewollte Franchise