Stark-Watzingers Mittel zum Zweck

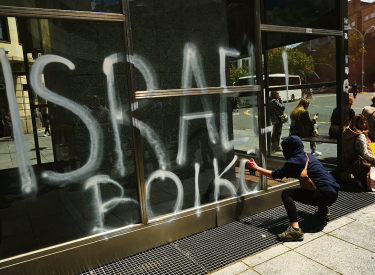

Seit dem 7. Oktober macht sich antisemitische Hetze bei Demonstrationen und in Form von Drohungen und Angriffen breit, Universitäten werden besetzt, Veranstaltungen gestört und Israel-Hasser auf Konferenzen eingeladen. Der Staat geht dagegen teils mit Repression und Verboten vor. Sind diese Maßnahmen, die nicht selten kritisiert werden, ein sinnvolles Mittel im Kampf gegen Antisemitismus? Miriam Mettler argumentierte, dass in der kapitalistischen Gesellschaft die vermittelte Gewalt des bürgerlichen Staats unabdingbar sei, um Antisemiten zu bekämpfen (»Jungle World« 22/24).

*

Mittlerweile haben über 3.000 Wissenschaftler die »offene Stellungnahme zum Vorgehen der Bundesbildungsministerin angesichts des offenen Briefes Berliner Hochschullehrer:innen« unterschrieben. Die Verfasser werfen Ministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) »verfassungsrechtliche (…) Unkenntnis« und »politische(n) Machtmissbrauch« vor, weil in ihrem Ministerium eine Überprüfung der Möglichkeit eines Entzugs von Fördermitteln für Wissenschaftler veranlasst wurde, die einen offenen Brief unterschrieben hatten, der die polizeiliche Räumung eines antiisraelischen Protestcamps an der Freien Universität Berlin kritisierte.

Weder, so das Statement der Wissenschaftler, sei Stark-Watzingers Behörde für strafrechtliche Angelegenheiten zuständig, noch sei die »avisierte Rücknahme von Förderbescheiden« mit der grundgesetzlich garantierten Wissenschaftsfreiheit vereinbar. Allein schon der Versuch, Fördermittel »ad personam aufgrund von politischen Äußerungen der betreffenden Forscher:innen« zu entziehen, offenbare eine fragwürdige Auffassung von Wissenschaft und Wissenschaftsfreiheit.

Die angeordneten »repressive(n) Überprüfungen von Wissenschaftler:innen« erinnerten an das Vorgehen autoritärer Regime und schade »unserer demokratischen Gesellschaft und dem Ansehen des Wissenschaftsstandorts Deutschland in der Welt«. Hinzu komme die »einschüchternde Wirkung«, die vom Vorgehen der Ministeriumsleitung ausgehe.

»Flächendeckende Bombardierung der Zivilbevölkerung in Gaza«

In der Juni-Ausgabe des Online-Magazins Berlin Review ergänzt eine Unterzeichnerin des Briefs, Henrike Kohpeiß: »Viele haben Angst davor, dass ihre Unterschriften auf offenen Briefen Konsequenzen haben könnten.« Kohpeiß zeigte sich »enttäuscht und erstaunt über die Lähmung in meinem beruflichen Umfeld, über die Selbstgerechtigkeit sogar, mit der die Sorge um die eigene Karriere selbstverständlich über ein menschenrechtliches Engagement gestellt wird, ohne dass man dies als einen Skandal empfände, der öffentlich thematisiert werden muss«.

Während Kohpeiß sich für die Notwendigkeit des Protests der »zeltlagernden Studierenden« gegen die »flächendeckende Bombardierung der Zivilbevölkerung in Gaza« aussprach, plädierte Miriam Mettler an dieser Stelle für die konsequente Anwendung polizeilicher Zwangs- beziehungsweise juristischer Strafmaßnahmen gegen antiisraelische Proteste an deutschen Universitäten – insofern dort antizionistische oder antisemitische Positionen vertreten werden: »Staatliche Repressionen gegen den antisemitischen Mob sind derzeit (…) die letzte Bastion der Zivilisation.« Zudem müsse man »gewalttätige Antisemiten an Universitäten exmatrikulieren und entlassen, antizionistische Demonstrationen auflösen, antizionistischer ›Kunst‹, ›Kultur‹ oder ›Wissenschaft‹ die Förderung entziehen«.

Man sollte sich davor hüten, Amtsmissbrauch und Willkür zu begrüßen, selbst wenn sie im Einzelfall mit den eigenen politischen Überzeugungen übereinstimmen.

Nun erschien Mettlers Text vor dem »Skandal« am Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Sie konnte zum damaligen Zeitpunkt noch nicht ahnen, dass die von ihr geforderte Entziehung (bereits bewilligter) staatlicher Fördermittel für offen antisemitische oder antizionistische Wissenschaftler kurze Zeit nach dem Erscheinen ihres Artikels zum Gegenstand der öffentlichen Auseinandersetzung werden sollte. Hat sich aber mit der Veröffentlichung des internen Mail-Verkehrs des BMBF durch die ARD-Sendung »Panorama« eine veränderte Situation ergeben, die eine Neubewertung, eventuell sogar eine Revision von Mettlers Ausführungen erforderlich macht?

Hohe Wellen schlug die ganze Angelegenheit nicht deshalb, weil im BMBF eine juristische Überprüfung von möglicherweise strafrechtlich relevanten Verfehlungen von Wissenschaftlern im Zusammenhang mit ihrer Unterschrift unter dem offenen Brief von Berliner Lehrenden gegen den Polizeieinsatz an der Freien Universität Berlin in Auftrag gegeben wurde.

Rücktritt von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger gefordert

Die Brisanz des Vorgangs lag vielmehr darin, dass vom Ministerium zugleich eine »förderrechtliche Bewertung« beantragt wurde, die gegebenenfalls Konsequenzen für die Unterzeichner des Briefes, wie etwa den »Widerruf von Förderung etc.« nach sich ziehen sollte. Kurz nach Bekanntwerden des hausinternen Schriftverkehrs behauptete das BMBF, dass der »Entzug von Fördermitteln in Reaktion auf den offenen Brief (…) in der Hausleitung nicht zur Debatte« stand. »Zuwendungsrechtliche Aspekte« seien nicht Teil des Prüfauftrags des Ministeriums gewesen.

Sollten die Mitarbeiter des Ministeriums den internen Prüfauftrag dennoch so verstanden haben, so beruhe dies auf einem Missverständnis, wie Staatssekretärin Sabine Döring ergänzte: »Bei der Erteilung des Auftrages hatte ich mich offenbar missverständlich ausgedrückt. Förderrechtliche Konsequenzen für die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des offenen Briefes prüfen zu lassen, war von mir nicht gemeint – mein Auftrag war aber wohl so zu verstehen.«

Zu diesem Zeitpunkt war das Kind aber bereits in den Brunnen gefallen. In der eingangs erwähnten »Stellungnahme zum Vorgehen der Bundesbildungsministerin« forderten ursprünglich 800 – und mittlerweile über 3.000 – Wissenschaftler den Rücktritt von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, die aber lediglich ihre Staatssekretärin Döring entließ.

Illegitime Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit?

Ob mit dem Vorstoß des BMBF der unzulässige Versuch einer politischen Einflussnahme auf die Unabhängigkeit von Wissenschaft und Forschung erfolgte, hängt davon ab, wie die vom BMBF erteilten Prüfaufträge zu verstehen sind: entweder als ein zweistufiges, aufeinander aufbauendes Verfahren (wenn a, dann b) oder als zwei voneinander getrennte, unabhängige Vorgänge (a und b).

In der ersten Lesart wäre die Streichung von Fördermitteln lediglich die mögliche – und noch keineswegs zwingende – Konsequenz aus der positiv beschiedenen Feststellung einer Straftat. Daran ist nichts Anrüchiges. Aus Sicht des Staats ist eine solche Überprüfung vielmehr geboten.

Wer als Bezieher von »Staatsknete« etwa zu Gewalt gegen Personen oder Dingen aufruft und also das staatliche Gewaltmonopol in Frage stellt, muss damit rechnen, staatliche Zuwendungen für die eigenen Forschungsprojekte zu verlieren. Hätte es sich bei den zu überprüfenden Personen um Figuren aus dem rechtsextremen politischen Milieu gehandelt, wäre kaum jemand auf die Idee gekommen, dass hier eine illegitime Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit vorliegen könnte.

Sollte die juristische Prüfung aber ergeben, dass keine Straftatbestände vorliegen, fielen die Aussagen des Briefs in den Bereich der Meinungsfreiheit – die Unterzeichner hätten weder strafrechtliche, noch förderungsrechtliche Konsequenzen zu befürchten. Es gälte, was Ministerin Stark-Watzinger in der Presseerklärung verlautbarte, in der sie die Entlassung von Sabine Döring mitteilte: »Prüfungen förderrechtlicher Konsequenzen wegen von der Meinungsfreiheit gedeckten Äußerungen finden nicht statt.«

Abweichende politische Überzeugungen

In der zweiten Lesart stellt sich der Sachverhalt freilich anders dar. Hier würde zum einen überprüft, ob einzelne Aussagen im offenen Brief strafrechtlich relevant sind und inwiefern mit der Unterschrift unter den Brief eine Straftat vorliegt. Zum anderen würde eine förderrechtliche Überprüfung eingeleitet, die unabhängig von der strafrechtlichen Überprüfung und ihrem positiven oder negativen Ergebnis erfolgt.

Demnach würden die geförderten Projekte der Unterzeichner allein schon deshalb überprüft, weil sie einen Brief unterschrieben haben, in dem Aussagen vorkommen, die von den politischen Überzeugungen der Ministerin oder ihrer Staatssekretärin abweichen. Tatsächlich läge hier der illegitime Versuch einer politischen Einflussnahme auf die inhaltliche Ausrichtung universitärer Forschung und Lehre und also ein unzulässiger Eingriff in die grundgesetzlich garantierte Wissenschafts- beziehungsweise Meinungsfreiheit vor.

Wozu braucht es aber überhaupt die sophistisch anmutende Unterscheidung zwischen zwei Lesarten? Sind das nicht Spitzfindigkeiten, die man sich angesichts eines wiedererstarkten Antisemitismus nicht länger leisten kann? Sollte man nicht vielmehr alle zur Verfügung stehenden Mittel und Wege nutzen, um den Antisemitismus, der derzeit regelmäßig als Antizionismus in Erscheinung tritt, zu bekämpfen – auch unabhängig davon, wer aus welchen Gründen handelt, solange es nur »die Richtigen« trifft?

Hinter die Rationalitätsstandards der Moderne zurückzufallen hieße, den neotribalistischen Tendenzen gegenwärtiger Identitätspolitik Vorschub zu leisten.

Nein. Vielmehr sollte man sich davor hüten, Amtsmissbrauch und Willkür zu begrüßen, selbst wenn sie im Einzelfall mit den eigenen politischen Überzeugungen übereinstimmen. Die ideelle Ermächtigung des Staats zur Gesinnungsschnüffelei kann sich schließlich von heute auf morgen gegen die eigene Person richten, wenn infolge eines Regierungswechsels auch das Personal der Ministerien ausgetauscht wird. Rechtsstaatliche Strukturen und formelle, bürokratische Verfahren sind daher dem Maßnahmenstaat jederzeit vorzuziehen.

Insofern wäre Mettlers »Gebot der Stunde« einerseits zu bekräftigen und andererseits zu präzisieren: Nicht nur droht die »Verwertungslogik in Vernichtungslogik umzuschlagen«, wenn »das staatliche Gewaltmonopol aufgehoben« wird. Auch etablieren sich dort vormoderne, weil auf persönlicher Abhängigkeit beruhende Verfahren der Ressourcenverteilung und -aneignung, wo von den unpersönlichen Prinzipien zweckrationaler Beamtenherrschaft abgewichen wird, deren Vorzug in der regelhaften Berechenbarkeit und der Abwesenheit privater Willkür besteht. Hinter die Rationalitätsstandards der Moderne zurückzufallen hieße, den neotribalistischen Tendenzen gegenwärtiger Identitätspolitik Vorschub zu leisten.