Avantgardistin der Avantgarde

»Ich male meine Gefühle«, erklärt Maria Lassnig (Birgit Minichmayr) einem desinteressierten New Yorker Galeristen ihre Kunst. Die Szene wird wie die meisten Episoden in dem nichtchronologisch erzählten Filmporträt, in dem Spielszenen und dokumentarische Sequenzen ineinander greifen, zeitlich nicht eingeordnet. Aber sie dürfte in den Jahren zwischen 1968 und 1974 angesiedelt sein, als die Künstlerin in New York City lebte und sich noch kaum jemand für ihr Konzept des »Body-awareness-painting« (Körpergefühlsmalerei) interessierte. Ihre Arbeit an der Übersetzung körperlicher Empfindungen in die Malerei und die Zeichnung begann in den späten vierziger Jahren.

Lassnig gilt heute als Vorläuferin radikaler körperbezogener Kunstströmungen, wie Wiener Aktionismus oder feministische Body Art, die beide in den sechziger Jahren entstanden. Sie war eine Avantgardistin der Avantgarde. Noch zu ihren Lebzeiten – im Jahr 2001 – wurde ihr Bild »Woman Power« zum höchsten jemals in Österreich für ein zeitgenössisches Kunstwerk erzielten Preis versteigert. Seitdem steigen die Preise und Lassnigs Bedeutung für die Kunstwelt wird mit jener von Francis Bacon oder Lucian Freud verglichen.

In der Vita der arbeit- und empfindsamen Kärntnerin tauchen große Namen der Kunst- und Geistesgeschichte auf. So traf sie 1951 in Paris auf Paul Celan und André Breton, sie stand in Kontakt zur Wiener Gruppe um den Lyriker und Schriftsteller H. C. Artmann und den Kybernetik-Theoretiker Oswald Wiener und pflegte einen intensiven Austausch mit dem Maler Arnulf Rainer. Im Jahr 1980 erhielt sie als erste Frau im deutschsprachigen Raum eine Professur für Malerei und gestaltete, gemeinsam mit der gleichfalls überaus bedeutenden Konzeptkünstlerin Valie Export, auch den Österreich-Pavillon bei der Biennale in Venedig.

Salomonowitz nimmt Lassnig nicht nur beim Wort, sondern nimmt auch ihre Arbeit ernst, die auf der Vorstellung gründet, dass Transzendenz beim Körper beginnt.

Da scheint sich eine Verfilmung ihrer Karriere als Biopic geradezu aufzudrängen: ein Film voll mit berühmten Figuren, schwelgerischen Szenerien, in deren Zentrum eine lange unterschätzte, kämpferische Protagonistin steht, die sich gegen alle Widerstände durchsetzt und schließlich international erfolgreich ist. Die Drehbuchautorin und Regisseurin Anja Salomonowitz bedient sich glücklicherweise nicht dieses Musters der Kulturindustrie, das Spektakel und Identifikation garantiert, sondern versucht in ihrem zweiten langen Spielfilm etwas anderes, Mutigeres: eine filmische Anverwandlung an Lassnigs Ästhetik und Innenwelt.

Es beginnt mit Haut. Die Nahaufnahme einer Schulter, zuerst entspannt, dann nach oben gezogen. Die Position wird gehalten, Falten bilden sich über den gespannten Muskeln. Dann Schnitt auf eine weiße Fläche; es könnte Papier oder Leinwand sein. Diese Bildfolge am Beginn des Films beschreibt einen wesentlichen Teil von Lassnigs Arbeitsprozess: das konzentrierte Achten auf Körperempfindungen und das Warten auf Inspiration vor einer weißen Fläche. Ein sphärischer Soundteppich untermalt diese Szenen. Im Verlauf des Films rückt die Kamera immer wieder nah an den Körper, geht dann wieder auf Distanz und zeigt die Wartende in einer Halbtotale, oft in Unterwäsche und krumm dasitzend. Ob diese Szenen in Paris, New York oder Wien spielen, macht keinen Unterschied.

Schwierige Liebes- und Arbeitsbeziehung zu Arnulf Rainer

In einem ihrer späten Interviews mit der Tageszeitung Standard erklärte die damals 93jährige Lassnig: »Ich habe einen Ansatzpunkt, der aus der Erkenntnis entstand, dass das einzig mir wirklich Reale meine Gefühle sind, die sich innerhalb des Körpergehäuses abspielen.« Erst im zweiten Schritt gehen gesellschaftliche Themen in den Prozess ein. Auf diese Weise entstehen Bilder, die fremd und nah, leicht und schwer zugleich wirken. Meist sind es Selbstporträts mit surrealen, den Körper transzendierenden Elementen, oft Symbiosen mit Fremdkörpern.

Daneben widmet sich der Film den Stationen und Begegnungen ihrer Karriere. Zum Beispiel ihrer schwierigen Liebes- und Arbeitsbeziehung zu Arnulf Rainer (Oskar Haag), der in der männlich geprägten Kunstszene schnell Beachtung findet und sich anders als Lassnig bald einen müßig-hedonistischen Lebensstil erlauben kann. Auch spielt die enge, aber ambivalente Beziehung zu ihrer Mutter (Johanna Orsini) eine wiederkehrende Rolle.

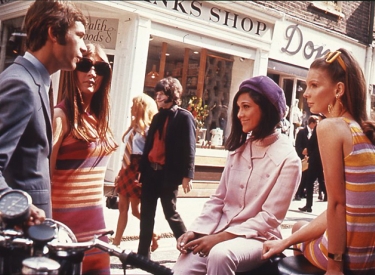

Wiederkehrende Themen der lose angeordneten Szenen sind Lassnigs Suche nach künstlerischem Ausdruck sowie ihre Selbstbehauptung als weibliche Kunstschaffende. Ihre Beschäftigung mit dem Genre des Animationsfilms im Rahmen des feministischen Kollektivs Women/Artists/ Filmmakers in den siebziger Jahren greift Salomonowitz auf, indem der in diesem Kontext entstandene witzige Experimentalfilm »Selfportrait« (1971) in den Film montiert ist. Spätere Szenen zeigen die liebevolle Beziehung zu ihrem Assistenten Hans Werner Poschauko (Lukas Watzl), etwa wenn die hochbetagte und gefeierte Künstlerin an seiner Seite dem Aufbau ihrer Ausstellung in der Londoner Serpentine Gallery beiwohnt.

Der Film spielt mit unterschiedlichen Formen und Erzählebenen. So gibt es Mockumentary-Einlagen, in denen Weggefährt:innen Lassnigs sich in kurzen Szenen selbst spielen und Anekdoten erzählen. Zudem sind hübsche surreale Miniaturen eingeflochten, zum Beispiel wenn eine Gruppe von animierten Ameisen Lassnig dabei hilft, ein Bild über das regennasse Pflaster der Wiener Innenstadt nach Hause zu tragen.

Das brillante Spiel von Birgit Minichmayr bringt die Schrulligkeit Lassnigs zur Geltung, ohne sie lächerlich zu machen oder sie harmlos erscheinen zu lassen.

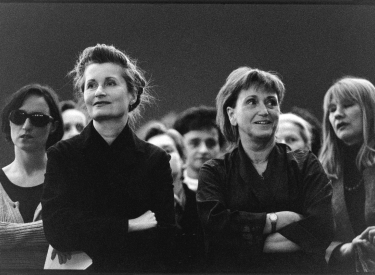

Der entscheidende formale Kniff in Salomonowitz’ spekulativer Rekonstruktion der Biographie ist allerdings, dass Birgit Minichmayr die Künstlerin in allen Altersstufen verkörpert, vom verängstigten Kind im nächtlichen Kärntner Landhaus bis zur alten Frau im Rollstuhl. Während eines Publikumsgesprächs bei der Grazer Diagonale, wo der Film seine Österreich-Premiere hatte, berichtete Salomonowitz, dass sich ihr »innerliches Portrait« an Lassnigs Aussage orientiere, wonach sie sich selbst als »alterslos« empfinde. Die Erfahrung von Leiblichkeit, die im Zentrum ihrer Kunst steht, ist flüchtig, ohne Dauer und ohne Alter.

Salomonowitz nimmt Lassnig nicht nur beim Wort, sondern nimmt auch ihre Arbeit ernst, die auf der Vorstellung gründet, dass Transzendenz beim Körper beginnt. Die Empfindung wird aus dem Register von beruhigender zeitlicher Einordnung geschoben; das Muster »das ist eben die Angst eines Kindes« oder »das ist der Manierismus einer alten Frau« wird durchbrochen.

Das brillante Spiel von Birgit Minichmayr bringt die Schrulligkeit Lassnigs zur Geltung, ohne sie lächerlich zu machen oder sie harmlos erscheinen zu lassen. Insbesondere jene Szenen, die den Lebensabend der Künstlerin beschreiben, lassen vieles in einer Schwebe. Es ist nicht ganz klar, ob Lassnig sich immer noch nicht ausreichend gewürdigt wähnt oder ob sie etwa versucht, die sie umschwirrenden Sammler zu manipulieren. Spaß macht ihr raunzender Ton gegen die patriarchale Kunstwelt aber allemal.

Mit einem Tiger schlafen (Österreich 2024). Buch und Regie: Anja Salomonowitz. Darsteller: Birgit Minichmayr, Johanna Orsini, Lukas Watzl, Oskar Haag. Filmstart: 23. Mai

Kunst statt Cannes

Kunst statt Cannes