Der Sinn des Klebens

Früher war nicht alles besser, aber manches anders. Interessierte sich ein aufsässiger Teenager in den späten siebziger Jahren für Klebstoff, folgte er eher der Inspiration der Ramones (»Now I Wanna Sniff Some Glue«, 1976), als dass er mit dem Straßenbelag eine temporäre Verbindung hätte eingehen wollen. Passiven Widerstand gab es auch damals, wer aber als radikal gelten wollte, war gut beraten, den Aufrufen der »Revis« (der Deutschen Kommunistischen Partei, DKP, und ihrer Vorfeldorganisationen) und der pazifistischen Späthippies zur Friedfertigkeit nicht auf den Leim zu gehen. Man musste zwar nicht Bomben, zumindest aber Steine werfen, um wenigstens von der Springer-Presse mal als »Terrorist« bezeichnet zu werden.

Fast immer kritikloser und oft völkisch verklärter Antiimperialismus, Machismo und autoritär-patriarchale Strukturen, Gesundheitsschäden durch die Inhalation von Lösungsmitteln – diese und zahlreiche weitere Gründe lassen es nicht sinnvoll erscheinen, nostalgisch auf die linken Sitten und Gebräuche jener Zeit zurückzublicken. Doch der zeitgeschichtliche Vergleich hilft zu verstehen, warum eine gänzlich harmlose und staatstreue Gruppe wie die Letzte Generation (LG) als radikale Avantgarde erscheinen und entsprechende Repressionsgelüste auf sich ziehen kann.

Zu den Vorzügen der siebziger Jahre gehörte, dass alle, die in der linken Szene mitreden wollten, sich ein paar marxistische Grundbegriffe aneignen mussten.

Damals gab es die RAF sowie häufig militante Demonstrationen und Sachbeschädigungen, um einen Vergleich mit derzeitige Aktionsformen zu ziehen. Auch für die politische Radikalität galten andere Maßstäbe, solange Mao, Trotzki, Breschnew, Che Guevara oder Bakunin die Vorbilder für den »Systemwechsel« abgaben. Nur das Fehlen einer ernsthaften Herausforderung von links für Staat und Kapital macht es heute möglich, die Forderung, die Politiker:innen sollten sich an ihre Versprechen halten, als radikal und gewaltfreie Aktivist:innen als »Klimaterroristen« einzustufen.

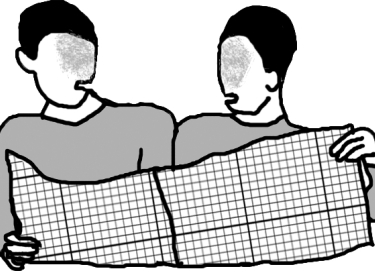

Eines aber hat sich nicht geändert: Junge Aktivist:innen wollen »mehr« tun, als mit Plakaten und Transparenten durch die Gegend zu latschen. Ein verständliches Anliegen, doch wird die Aktionsform, sofern sie nicht strategisch durchdacht und auf das Ziel abgestimmt ist, schnell zum Selbstzweck, egal ob das gewählte Instrument der Pflasterstein oder die Klebstofftube ist.

Es gibt in Deutschland jährlich mehr als 500 000 Staus. Wer für ungestörten Verkehrsfluss sorgen will, müsste eher das auf dem Falschparken und der Blockade von Fahrspuren basierende Geschäftsmodell der Paketlieferdienste kriminalisieren. Doch so absurd die selektive Empörung über etwa ein Promille der Staus ist, die nun von der LG verursacht werden: Sie ist von den Blockierenden ja erwünscht. Warum wählt man ausgerechnet dieses Mittel?

Mittlerweile hat die LG sich zu einigen politischen Forderungen (unter anderem Tempolimit und Neun-Euro-Ticket) bequemt, die allerdings nicht über das hinausgehen, was bereits in der etablierten Politik diskutiert wird. Doch im Kern geht es weiterhin darum, durch spektakuläre Aktionen Aufmerksamkeit zu erregen. Tatsächlich würde die gleiche Zahl mit Plakaten herumstehender Aktivist:innen eine viel geringere öffentliche Wirkung erzielen. Die Aktion wird aber nur zum Spektakel, wenn die Gegenseite, etablierte Politik und mediale Öffentlichkeit, das Spiel mitspielen – dann aber gilt die Aufmerksamkeit der Form, nicht dem Inhalt des Protests. Die Kritik daran bleibt hilflos, zumal man ja selbst die Steilvorlage gegeben hat, insbesondere wenn, wie beim theatralischen Beschmieren von durch Glas geschützten Gemälden, ein Zusammenhang zwischen Protestform und dessen Inhalt auch von Gutwilligen nicht schlüssig hergestellt werden kann.

Die LG, und mit ihr ein erheblicher Teil der Klimabewegung, glaubt offenbar, Maßnahmen gegen den Klimawandel beschleunigen zu können, indem sie mehr Aufmerksamkeit für das Thema generiert. Doch wer bereit ist, die Fakten zur Kenntnis zu nehmen, hat dies spätestens 2019, im Jahr der großen Auftritte Greta Thunbergs, getan, und alle demokratischen Bundestagsparteien tragen dem in ihren Programmen Rechnung. Wer wissen will, warum es trotzdem nicht vorangeht, kommt nicht umhin, sich mit der kapitalistischen Produktionsweise zu beschäftigen. Der nunmehr von Thunberg wie der LG geforderte »Systemwechsel« bleibt jedoch ein unverbindliches Schlagwort, solange unklar bleibt, worin er bestehen und wie er durchgesetzt werden soll.

Zu den wenigen konkreten Ideen gehört die Einführung von »Bürger:innenräten«, per Losverfahren zusammengestellten Gremien, um »Entscheidungen ohne den Einfluss von Lobbyisten zu fällen«, so die Hoffnung (nicht nur) der LG. Abgesehen davon, dass eine solche Ergänzung der Strukturen der bürgerlichen Demokratie nur zu einem neuen Ausdruck des Widerspruchs »Was wir wollen – was wir tun« führen kann und sehr schnell eine bürokratische Institutionalisierung erfahren würde, offenbart sich hier die naiv-moralisierende Sicht auf die kapitalistischen Machtverhältnisse.

Die Macht des Kapitals beruht nicht auf Klinkenputzen, dem »Lobbyismus«, sondern auf der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel. Im Kontext des Klimaschutzes besteht das zentrale Problem darin, dass ganze Branchen, die auf fossile Brennstoffe angewiesen sind, verschwinden müssen. Wie dies geschehen kann, ohne Massenarbeitslosigkeit und -armut zu verursachen, ist eine Frage, der sich die Klimabewegung stellen muss. Denn der Widerspruch »Was wir wollen – was wir tun« beruht nicht zuletzt darauf, dass die Lohnabhängigen in den entsprechenden Branchen aus Erfahrung davon ausgehen, dass es für sie keine adäquaten Ersatzarbeitsplätze geben wird.

Politische Naivität ist in der Anfangsphase einer sozialen Bewegung nicht ungewöhnlich, fast immer ist der Widerspruch zwischen Versprechen und Realität der bürgerlichen Gesellschaft Auslöser des Protests. Zu den Vorzügen der siebziger Jahre gehörte, dass alle, die in der linken Szene mitreden wollten, sich ein paar marxistische Grundbegriffe aneignen mussten. Der Marxismus konnte zur dogmatischen Phrase gerinnen, der Bezug auf die Lohnabhängigen zur reaktionären Arbeitertümelei werden – doch ohne sich den ökonomischen Verhältnissen zu widmen und die soziale Emanzipation anzustreben, muss eine Bewegung, die ihr Ziel nur durch eine umfassende wirtschaftliche Umstrukturierung erreichen kann, das scheinradikale Anhängsel bürgerlicher Politik bleiben.

Es hat jahrzehntelang die Politisierung erleichtert, dass eine Jugendbewegung der anderen folgte, man in den siebziger Jahren also auf der Arbeit der 68er-Bewegung aufbauen konnte – und als Teenager in subversivem Wettbewerbsgeist natürlich die Leistungen der alten Säcke übertreffen wollte. In der anarchistischen, rätekommunistischen und autonomen Szene, aber auch in der Umwelt- und Friedensbewegung, herrschte zudem das Prinzip der Selbstorganisierung vor, das, wenngleich die Auflösung von Hierarchien meist ein uneingelöster Anspruch blieb, ständige Diskussion und Weiterbildung erforderte.

Die Kette der Jugendbewegungen endete mit der Antifa in den neunziger Jahren, Fridays for Future markierte einen Neuanfang. Die in letzter Zeit dürftigen Mobilisierungserfolge lassen es jedoch fraglich erscheinen, ob die Bewegung die Pandemiezeit überstanden hat. Als Ersatz stürmt nun die LG die Bühne, schon kurz nach der Gründung de facto eine professionelle NGO (siehe Thema-Seiten 3 bis 5). Die damit einhergehende Hierarchisierung erfolgt erschreckend früh und problemlos, aber das wäre noch kein großes Problem, denn eine Massenbewegung kann Kadertruppen gebrauchen, ohne sie mögen zu müssen. Mit ihrer passiv-aggressiven Inszenierung als moralische Führung und schlechtes Gewissen der Nation bietet die LG aber nur ein selbstgerechtes Spektakel im Stil eines protestantischen Kirchentags: Hier klebe ich, ich kann nicht anders. Alles deutet darauf hin, dass diese Kritikverweigerung eine bewusste Haltung und keine vorübergehende Phase ist.

Der Kampf gegen die Räumung von Lützerath zeigt zwar, dass die Klimabewegung zu größeren und durchaus sinnvollen Aktionen fähig ist, doch bleibt auch in diesem Fall die Frage offen, ob es sinnvoll ist, sich auf die empörendsten Aktivitäten der fossilen Industrie zu konzentrieren. Nicht die revolutionäre Ungeduld, sondern die wissenschaftlichen Erkenntnisse setzen ja einen sehr knappen Zeitrahmen – zu knapp für die Überwindung des Kapitalismus. Andererseits bietet die Klimakrise Anknüpfungspunkte für soziale Kämpfe – wenn für die Elektromobilität weniger Arbeitskräfte benötigt werden, liegt es nahe, Arbeitszeitverkürzung zu fordern – und sogar für den Einstieg in die demokratische Kontrolle über die Produktionsmittel.

Dieser wird angesichts des dürftigen Stands der Klassenkämpfe auf parlamentarischem Weg erfolgen müssen, aber ohne Druck von sozialen Bewegungen und Gewerkschaften nicht möglich sein. Staatskapitalistische Interventionen zum Klimaschutz, wie sie ansatzweise in den USA bereits praktiziert werden, sind der Ausgangspunkt. Die Mehrheit entscheidet, welche Waren und Dienstleistungen subventioniert werden, und nimmt damit Einfluss auf die Produktionsverhältnisse. Es ist absehbar, dass dies nicht ausreichen wird, um die fossile Wirtschaftsweise schnell genug zu verdrängen – die Mehrheit wird also auch entscheiden müssen, was nicht mehr produziert werden darf. Anders als bei abstrakten sozialistischen Predigten wären Sinn und Zweck einer demokratischen Planwirtschaft in einem Lernprozess erfahrbar.

Andere Pläne sind möglich, vielleicht hat ja jemand bessere Ideen. Derzeit aber klafft in der Linken zwischen mürrischer Akzeptanz des »grünen Kapitalismus« und trotziger revolutionärer Traumtänzerei eine Lücke. Wer einen Plan hat, kann verlieren. Wer keinen Plan hat und nicht einmal einen haben will, hat schon verloren.

Die Aufregung um die »Klima-Kleber« hält an. Alexander Dobrindt (CSU) warnte im November 2022 vor der »Klima-RAF«, einige Aktivisten wurden in Bayern für mehrere Tage in Präventivhaft genommen. Dem Aktionismus fehlt eine Kapitalismuskritik, ist das Anliegen deshalb zu verwerfen? Es wäre die originäre Aufgabe für Linke, eine kapitalismuskritische Antwort auf den Klimawandel zu formulieren, meint Peter Bierl (50/2022). Mira Landwehr forderte die Klimabewegung auf, sich einen Begriff vom Gesellschaftssystem zu machen (2/2023).