Ende der Gemütlichkeit

Wer Mitglied der österreichischen Regierung ist und trotzdem in Europa mit dabeisein will, muss sich zur Zeit schon mal etwas einfallen lassen. Zum Beispiel, wenn die Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (EUMC) feierlich eröffnet wird. Da nutzt es wenig, dass diese neue europäische Institution ausgerechnet in der österreichischen Hauptstadt sitzt. Oder dass die feierliche Eröffnung direkt in der Wiener Hofburg stattfindet. »Wir müssen draußen bleiben« hieß es für Mitglieder der heimischen ÖVP/ FPÖ-Regierung. Außenministerin Benita Ferrero-Waldner fiel gerade noch rechtzeitig ein Trick ein, um die Eingangskontrolle dennoch unbehelligt zu passieren: Sie zückte ihren Diplomatenpass und gab sich als Mitglied der Delegation des offiziell eingeladenen Bundespräsidenten Thomas Klestil aus. Drinnen verkündete sie selbstsicher: »Ich repräsentiere die österreichische Regierung.«

Die diplomatische Eiszeit begann, als Ende Januar die 14 EU-Staaten beschlossen, die neue Regierung in Wien wegen der Beteiligung der rechtspopulistischen FPÖ durch bilaterale Sanktionen zu bestrafen: Kontakte zu den österreichischen KollegInnen sollte es künftig nicht mehr auf politischer, sondern nur noch auf technischer Ebene geben. Das schafft eine Menge Probleme für die Zeremonienmeister der Union. Um für den planungsmäßigen Ablauf im Protokoll der EU-Events zu sorgen, müssen sie sich immer wieder neue Kniffe ausdenken. Manchmal reicht es, den Dingen einen anderen Namen zu geben: Das »traditionelle Familienfoto« auf EU-Gipfeln etwa wurde in Lissabon umgetauft und hieß »Gruppenfoto«. Wieso, erklärte der deutsche Bundeskanzler den Journalisten: »Nicht jede Gruppe ist eine Familie, aber jede Familie ist eine Gruppe.« Der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder war mit der Lösung ebenso zufrieden wie sein österreichischer Kollege Wolfgang Schüssel, der in Lissabon erstmals wieder mit auf das Bild fürs Album der europäischen Geschichte durfte. Gefehlt hat am Ende lediglich der belgische Außenminister Louis Michel, der sich nicht erweichen ließ und das Gruppenfoto »aus Protest gegen die rechtspopulistische Regierungsbeteiligung in Österreich« boykottierte.

Solch harmlosen Scharmützel können jedoch nur vordergründig die »harte« Linie der 14 EU-Mitgliedsstaaten gegenüber Österreich demonstrieren. Die EU-Geschäfte laufen weiter wie gehabt. Hinter den verschlossenen Türen der Verhandlungszimmer sitzen die österreichischen Regierungsdelegationen mit am Tisch. Nicht nur Verkehrsminister Schmid, auch Verteidungsminister Herbert Scheibner, Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer oder Finanzminister Karl-Heinz Grasser - alle von der FPÖ.

Selbst derjenige, gegen den sich die größte Empörung richtet, darf in Brüssel dabei sein. Als der Landeshauptmann von Kärnten, Jörg Haider, am 12. April an einem Treffen des Komitees der europäischen Regionen teilnahm, wurde ein großes Polizeiaufgebot zu seinem Schutz bereitgestellt. Haider nutzte die Gelegenheit, um gegen den Boykott mobil zu machen: »Europa muss Demokratie lernen, nicht Österreich«, sagte er auf einer Pressekonferenz. Und: »Einzelne Mitgliedsländer haben die anderen in Geiselhaft genommen. Heute ist Österreich das Opfer, morgen vielleicht Dänemark oder Schweden.«

Tatsächlich ist die Anti-Austria-Front mittlerweile am Bröckeln. Sehr in die Bredouille kam beispielsweise die christlich-soziale Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europa-Parlament. Die französischen, italienischen und belgischen Christdemokraten hatten den Antrag gestellt, die österreichischen KollegInnen der ÖVP aus der Fraktion auszuschließen. Dagegen stellten sich allerdings vor allem die deutschen Abgeordneten der CDU und der CSU. Fazit: Die Abstimmung wurde verschoben, die ÖVP setzte ihre Mitarbeit in der EVP »freiwillig« aus. Die Taktik, auf Zeit zu spielen, könnte aufgehen.

Für ein Ende des Boykotts haben sich unterdessen Finnland und Dänemark ausgesprochen. In Deutschland hat vor zwei Wochen die FDP eine Bundestagsinitiative zur Aufhebung der EU-Sanktionen gegen Österreich angekündigt. »Wien ist nicht Haider-Rabad«, sagte der FDP-Vorsitzende Wolfgang Gerhardt Mitte April in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Auch CDU und CSU forderten die Bundesregierung auf, »den Boykott der politischen Beziehungen unverzüglich zu beenden«.

»Ich bitte Sie, mit mir gemeinsam einen Ausweg aus dieser Situation zu suchen«, hatte Bundespräsident Thomas Klestil am 12. April den Europa-Abgeordneten in Strasbourg zugerufen. Als er anschließend mit den Vorsitzenden der Fraktionen die unangenehmen Folgen der Sanktionen für sein Land erörterte, brachten seine Gesprächsteilnehmer größtenteils Verständnis für sein Anliegen auf. Nur Francis Würtz, Vorsitzender der Vereinigten Europäischen Linken, betonte, der einzig mögliche Ausweg aus der Krise sei die Beendigung der Regierungsbeteiligung der FPÖ in Österreich: Dies sei eine »moralische Entscheidung, der Rest sei Politik«.

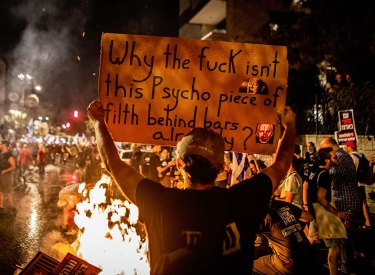

Würtz' Fraktion hatte Anfang April in Wien die Studientage zur »Kooperation in der Aktion gegen die Rechtsextreme in Europa« organisiert. Eine Veranstaltung, die in Strasbourg unmittelbar nach der Ansprache von Bundespräsident Klestil verlängert wurde: »Wir sind absolut dafür, dass die Sanktionen aufrechterhalten werden«, sagte etwa Silvie Santangelo-Jura von der Demokratischen Offensive gegenüber Jungle World, »ohne die Sanktionen wäre unsere Bewegung viel schwächer.« Die Aufhebung des Boykotts sei gleichzeitig die Legitimierung und Banalisierung der FPÖ-Beteiligung an der Regierung.

In Strasbourg hatte Klestil allerdings noch ganz andere Folgen der Sanktionen ins Spiel gebracht. Die Situation sei »auch unangenehm und folgenschwer für die 14 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union«, betonte er und verwies auf die »rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Abläufe der Arbeit in den europäischen Institutionen»: EU-Erweiterung, Reform der Institutionen und die europäische Sicherheitspolitik sind in der Praxis ohne Österreich nicht zu organisieren.

Dass spätestens dann, wenn es ums Geld geht, Schluss ist, weiß auch FPÖ-Jungstar Karl-Heinz Grasser. Der 31jährige Finanzminister drohte letzte Woche mit einer Verzögerung der Beitragszahlungen in die EU-Kasse. Zudem hält Grasser eine Veto-Drohung von Österreich für »angemessen«. »Europa wird dann sehen, dass Stillstand die Folge ist«, sagte er in einem Interview mit der Tageszeitung Kurier.

Zwar betont Bundeskanzler Schüssel weiterhin, dass Österreich sich an seine Verpflichtungen halten wolle - schon allein deshalb, um der EU nicht nachträglich Gründe für den Boykott zu liefern. Sein Koalitionspartner hält allerdings nicht viel von solchen Beschwichtigungen, sondern eskaliert den Streit munter weiter. »Die EU provoziert, dass sich erstmal ein Land einen Austritt aus der EU überlegen muss«, erklärte Jörg Haider vergangene Woche dem österreichischen Magazin News. Es sei »interessant zu prüfen, ob durch man die Einstellung der EU-Zahlungen nicht auch schon die Mitgliedschaft zurücklegt«.

Noch mehr Spannung wird vermutlich aufkommen, wenn im Juni Frankreich die EU-Präsidentschaft übernehmen wird. Zwischen Paris und Wien herrscht bekanntlich besonders dicke Luft. Die Übernahme des französischen Vorsitzes hat bereits vielversprechend angefangen. Zu einem Kolloquium über die französische Ratspräsidentschaft Ende März hat Bundeskanzler Wolfgang Schüssel keine Einladung bekommen.