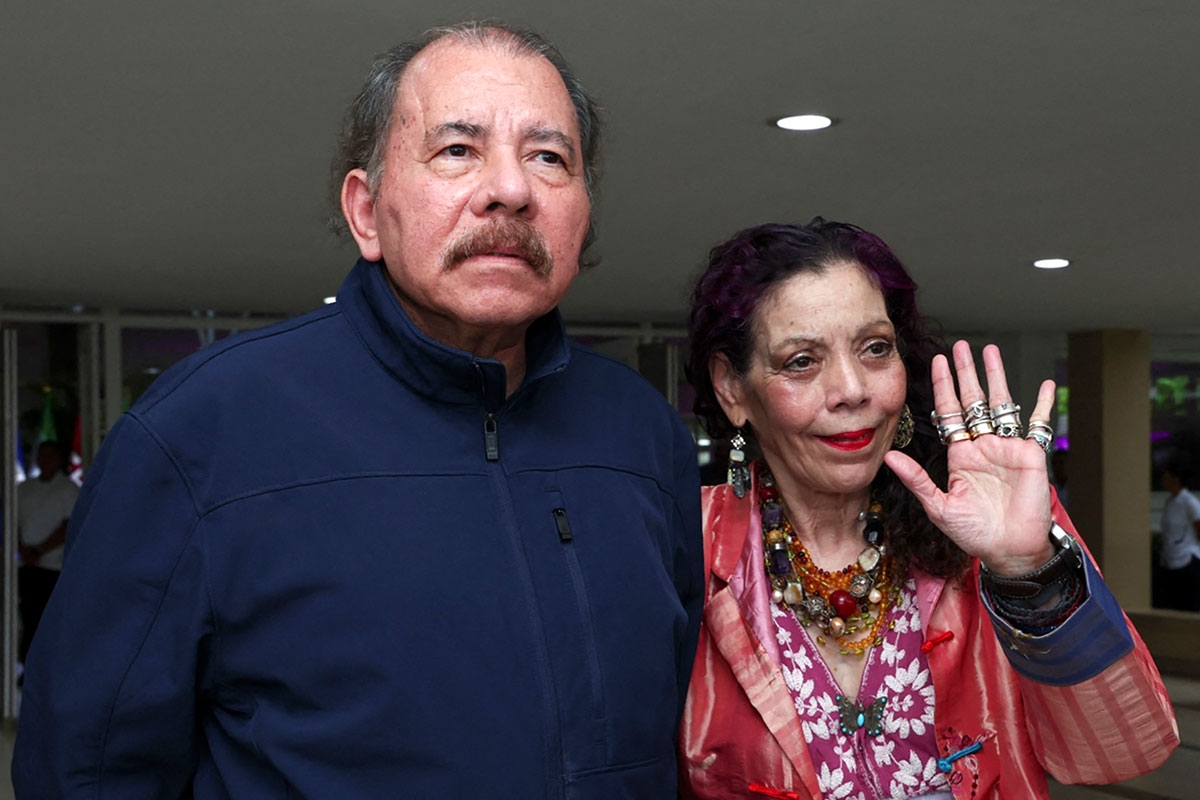

»Das Präsidentenpaar kontrolliert alle drei Staatsgewalten«

Seit der Niederschlagung der Studentenproteste 2018 wurden in Nicaragua mehr als 3.600 Parteien, Vereine und NGOs verboten. Wie ist die Menschenrechtssituation im Land?

Sie hat sich weiter stark verschlechtert. Das liegt an den spezifischen Strukturen vor Ort. Das Regime hat sein Machtmonopol so weit konsolidiert, dass es mittlerweile mit subtileren Methoden als dem Verschwindenlassen von Aktivist:innen, der Ermordung von Student:innen und Menschenrechtsaktivist:innen wie 2018 und 2019 agiert. Die heutigen Methoden haben viel breitere Wirksamkeit: Es werden Exempel statuiert an Personen, die sich kritisch äußern. Das jüngste Beispiel ist Humberto Ortega, Bruder des Präsidenten Daniel Ortega, der vor wenigen Tagen unter Hausarrest gestellt wurde, weil er sich kritisch geäußert hatte.

Was bedeutet das und wie kam es dazu?

Die Botschaft ist klar: Auch Mitglieder der Präsidentenfamilie, die sich kritisch äußern, können in den Fokus des Sicherheitsapparats geraten. Das ist eine Botschaft an das ganze Land und überaus deutlich. Hintergrund ist, dass sich Humberto Ortega über die zunehmende Macht von Rosario Murillo, der Frau des Präsidenten und Vizepräsidentin Nicaraguas, geäußert hatte. Er hatte dabei Frau Murillo abgesprochen, Nachfolgerin Ortegas zu werden. Dies ist vor allem auch deswegen brisant, da es impliziert, dass es um dessen Gesundheitszustand schlecht bestellt ist.

Gibt es einen Plan für den Fall des Todes von Daniel Ortega?

Niemand weiß, was passiert, wenn Ortega sterben sollte. Dann könnte ein Machtvakuum entstehen. Nicaragua ist auf der einen Seite charakterisiert von bewaffneten parastaatlichen Strukturen, auf der anderen steht die Armee und dazwischen die Nationale Polizei. Während die parastaatlichen Strukturen und die Polizei immer mehr unter die Kontrolle des Umfelds von Rosario Murillo geraten sein sollen, gilt dies nicht für das Militär, jedenfalls nicht für die breite Masse des Mittelbaus. Hinzu kämen dann noch dem Vernehmen nach bewaffnete Gruppierungen, die sich aus dem Lager der ehemaligen Contra-Guerillas gegen die einstige sandinistische Regierung gebildet haben und die an der Grenze zu Honduras aktiv sein sollen.

Woher stammen Ihre Informationen und stehen Sie und die Expertengruppe auf der Schwarzen Liste der Regierung Ortega?

Ja, natürlich können wir das Land nicht betreten. Die Regierung Ortegas hat sich trotz mehrfacher Gesuche nie entsprechend geäußert, wir erhalten von ihr keine Informationen, werden ignoriert. Wir beziehen unsere Informationen von außerhalb Nicaraguas. Mittlerweile befinden sich ungefähr 20 Prozent der 6,4 Millionen Nicaraguaner:innen im Ausland. Vor den Protesten 2018 waren es zehn Prozent. Viele haben Informationen aus erster Hand. Und es gibt auch einige ehemalige Insider, die mit uns sprechen.

Welches sind die wichtigsten Instrumente des Machterhalts des Diktatorenehepaars?

In Nicaragua sind praktisch alle drei Staatsgewalten unter der Kontrolle von Ortega und Murillo. Rochaden an der Spitze des Obersten Gerichtshofs haben für persönliche Bindungen zur Familie Murillo gesorgt. Die Presse steht vollständig unter der Kontrolle der Murillos. Ein weiteres Kontrollinstrument ist die wohnortnahe, lokale Polizei, die in den letzten 15 Jahren entstanden ist. Hinzu kommen las turbas, wie die parastaatlichen Verbände genannt werden, die für die Repression mitverantwortlich sind, oftmals lokal aus den Parteistrukturen heraus kontrolliert werden und das Regime stützen.

»Der Anteil der Bewilligungen liegt bei Nicaraguanern in Deutschland unter zehn Prozent. Diese Anerkennungszahlen sind skandalös.«

Es macht den Eindruck, dass das Regime fest im Sattel sitzt. Wie finanziert es sich?

Wirft man einen Blick auf die ökonomischen Strukturen, springt als Erstes der hohe Anteil der Geldtransfers aus dem Ausland in die Augen, remesas genannt. Die machen rund ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts von insgesamt 18 bis 20 Milliarden US-Dollar aus. Ein weiteres Drittel entfällt auf den landwirtschaftlichen Sektor mit Kaffee, Zucker, Rindfleisch, Tabak und anderen Agrarprodukten. Eine zentrale Einnahmequelle ist die Goldgewinnung, sowohl durch Unternehmen ausländischen Kapitals wie auch durch Unternehmen, hinter denen Ortega und sein Umfeld stecken. Wenn man sich diese Daten genauer ansieht, dann stößt man darauf, dass mehr exportiert wird, als im Land gefördert wird – man vermutet, dass über Nicaragua unter anderem Gold aus dem Flussdelta des Orinoco in Venezuela verkauft wird. Die Verbindungen zur Regierung des Präsidenten Nicolás Maduro sind eng und auch an der Migration aus Venezuela und Kuba über Nicaragua nach Mexiko und dann in die USA verdient das Regime Ortega mit. Dieser Zufluss von Mitteln an das Regime lässt sich kaum kontrollieren und findet zumindest verdeckt im halblegalen und illegalen Raum statt.

Welche Rolle spielen Kredite internationaler Banken, die das Regime anscheinend trotz der internationalen Sanktionen erhalten hat, die beispielsweise die USA und die EU zwischen 2018 und 2020 verhängt haben?

Eine schwindende, aber immer noch wichtige. Bislang deckten diese Kredite einen nicht unerheblichen Teil des Haushalts. Die Tendenz dürfte vor allem deswegen sinkend sein, weil die neue Führung der wichtigen Zentralamerikanischen Bank für Wirtschaftsintegration sich deutlich gegen eine Weiterfinanzierung ausgesprochen hat. Das dürfte sich in Nicaragua, immerhin nach Haiti das zweitärmste Land Lateinamerikas, bald bemerkbar machen.

Wie kam es dazu, dass Sie in Hamburg einen Vortrag zur Menschenrechtssituation in Nicaragua gehalten haben?

Ich bin von der Gruppe »Nicaragua im Exil«, in der sich Geflüchtete aus Nicaragua in Deutschland seit einiger Zeit organisieren, angesprochen worden und habe zugesagt. Auffällig ist aus meiner Perspektive, dass unsere Berichte zwar von der Bundesregierung zur Kenntnis genommen werden, aber dass sie anscheinend nicht herangezogen werden, wenn es um die Asylverfahren geht. Der Anteil der Bewilligungen liegt unter zehn Prozent – das ist deutlich weniger als in den USA und Costa Rica, wo sich der Großteil der Geflüchteten befindet. Aus meiner Perspektive sind diese Anerkennungszahlen skandalös und ich nahm die Einladung für diese Veranstaltung bewusst aus Solidarität mit diesen Flüchtlingen an.

Sie haben an den UN-Berichten mitgearbeitet, die deutlich aufzeigen, dass die Menschenrechtssituation in Nicaragua verheerend ist. Was vermuten Sie, warum es Asylbewerber:innen aus Nicaragua so schwer haben, in Deutschland anerkannt zu werden?

Das ist aus meiner Perspektive nicht zu rechtfertigen, denn ich weiß, dass in dem Referenzmaterial, auf dessen Basis die Asylbescheide erstellt werden, auch unsere Berichte enthalten sind. Warum die Ablehnungsquote trotzdem so hoch ist, interessiert mich. Die zentrale Frage ist, ob unsere Berichte schlicht nicht gelesen werden.

Wie sind Sie persönlich nach Zentralamerika gekommen?

Über einen Umweg, wenn man so will. Ich habe 1990 Christian Tomuschat an der Universität Bonn kennengelernt, der damals der UN-Berichterstatter für Guatemala war, und ihn dann später nach Guatemala begleitet. Er übernahm dort 1997 den Vorsitz der UN-Wahrheitskommission, die die Menschenrechtsverletzungen im Bürgerkrieg von 1960 bis 1996 untersuchen sollte. Später habe ich in Honduras und auch El Salvador zur Unabhängigkeit der Justiz gearbeitet – sowohl für die Zivilgesellschaft als auch für die Organisation Amerikanischer Staaten.

Jan-Michael Simon ist Jurist, Strafrechtler und Senior Researcher am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht in Freiburg. Spezialisiert ist er auf internationales Recht. Seit mehr als 25 Jahren forscht und arbeitet er immer wieder in Mittel- und Südamerika. Bereits 1997 gehörte er der von den Vereinten Nationen geförderten Wahrheitskommission an, die Menschenrechtsverletzungen während des internen bewaffneten Konflikts in Guatemala untersuchte. Er ist seit Mai 2022 Vorsitzender der vom UN-Menschenrechtsrat einberufenen Gruppe der Menschenrechtsexperten für Nicaragua.

»Hausangestellte haben etwas Besseres verdient«

»Hausangestellte haben etwas Besseres verdient«