Versierte Geschichtenerzählerin

So schnell kann’s manchmal gehen. 2018 lud die damals noch nicht ganz volljährige Arlo Parks einige Demos auf einer Nachwuchsplattform der BBC hoch und fand daraufhin mit Transgressive Records schnell ein passendes Label, das sie sich unter anderem mit der Queer-Rap-Ikone Mykki Blanco, Blur- und Gorillaz-Frontmann Damon Albarn und der 2021 verstorbenen Hyperpop-Avantgardistin Sophie teilt. Nun hat die in Westlondon als Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho geborene Sängerin mit »My Soft Machine« ihren zweiten Langspieler vorgelegt.

Der Sound auf ihrem neuen Album klingt organischer – fast im buchstäblichen Sinne. Die Songs sind gespickt mit Field Recordings, die Parks auf Spaziergängen durch die Natur aufgenommen hat, und wo auf dem von der Kritik gefeierten und mit dem Mercury Prize ausgezeichneten Vorgänger »Collapsed in Sunbeams« (2021) noch häufig Drummachines den Takt vorgaben, wird nun weithin Live-Instrumentierung genutzt.

Überhaupt scheint Parks der Lo-Fi-Bedroom-Pop-Ästhetik, mit der ihr die Single »Black Dog« zum kommerziellen Durchbruch verhalf, weitgehend entwachsen. Hochwertige Produktion, tanzbare Rhythmen und nicht zuletzt ihr Gespür für eingängige Refrains machen »My Soft Machine« radiotauglich.

In ihren tagebuchartigen Songtexten beschäftigt Parks sich neben dem Leben zwischen digitaler und analoger Welt immer wieder mit einem Thema, das die Generation Z besonders umtreibt: mental health, psychische Gesundheit; sowohl die eigene als auch die der Menschen, die ihr nahe stehen.

Manche Stücke hat Parks selbst komponiert, für die restlichen Produktionen arbeitete sie mit große Namen wie Paul Epworth und Ariel Rechtshaid zusammen. Mit Romil Hemnani, der bereits mit Brockhampton musikalische Vielseitigkeit bewies, unternimmt Parks auf dem großartigen, mit vielschichtigen Gitarrenriffs gespickten Song »Devotion« einen Ausflug in ungewohnt rockige Gefilde.

Auf den Synth-Funk von »Blades« folgt das verträumte »Purple Phase«, dessen verhallte Gitarren an den atmosphärischen Psychedelic Rock von Khruangbin denken lassen. Trotz gelegentlicher stilistischer Brüche ist der Sound des Albums am Ende kohärent; Parks warmes Timbre und ihre dezente delivery geleiten die Hörer:innen zuverlässig durch den zwölf Tracks starken Langspieler.

Dass »My Soft Machine« insgesamt experimentierfreudiger daherkommt als der Erstling und sich an mehr Genres versucht, sollte nicht als Ausdruck eines Kalküls verstanden werden, möglichst jede Spielart zeitgenössischer Popmusik zu bedienen. Vielmehr ist der Eklektizismus des Albums dem breitgefächerten Musikgeschmack einer Musikerin geschuldet, die den Indie-Folk eines Elliott Smith ebenso zu ihren Einflüssen zählt wie die vom Jazz informierte Rapmusik von A Tribe Called Quest und MF Doom.

Mit Letzterem hat Parks den Ruf als versierte Geschichtenerzähler gemein. Sogar die britische Schriftstellerin Zadie Smith (eine Meisterin ihres Handwerks, die weiß, wovon sie spricht) hat Parks ein Talent fürs Texten bescheinigt. Die Erzählweise auf »My Soft Machine« ist minimalistisch und immer auf den Punkt. Parks bemerkenswerte Liebe zum Detail schlägt sich nicht nur in dichterischen Feinheiten, sondern auch in Referenzen auf Popkultur und Alltag nieder. Mit Verweisen auf Namen wie Juliette Binoche oder Wim Wenders spricht sie ein Publikum an, das ein gewisses Wissen mitbringt und sich darüber freuen (vielleicht sogar etwas darauf einbilden?) darf, Parks Anspielungen zu verstehen.

Es zählt darüber hinaus zu den Stärken ihres Songwriting, immer wieder Anknüpfungspunkte zu schaffen, die ihren Hörer:innen das Gefühl vermitteln, Teil einer Geschichte zu sein und das, was dort behandelt wird, auch mal gesehen, gehört oder erlebt zu haben. Ihr queeres Begehren thematisiert die bisexuelle Parks an keiner Stelle explizit; stattdessen werden ihre romantischen Gegenüber ganz selbstverständlich mit weiblichen wie mit männlichen Pronomen besungen.

Schon der Titel von Parks’ 2019 erschienener Debüt-EP »Super Sad Generation« legte nah, für wen ihre Musik gemacht ist. Die Sängerin wurde in den Feuilletons gar zum »Sprachrohr der Generation Z« gekürt. Parks bedient tatsächlich auch auf ihrem neuen Album die bewährte emotionale Palette der Popmusik, mit denen sich die »Gen Z« genauso wie jede andere Generation identifizieren kann: das manchmal verwirrende, häufig frustrierende Zwischenmenschliche oder gleich Liebeskummer, adoleszente Identitätsfindung und der beschwerliche Übergang zum Erwachsensein. In ihren tagebuchartigen Songtexten beschäftigt Parks sich neben dem Leben zwischen digitaler und analoger Welt immer wieder mit einem Thema, das die Generation Z besonders umtreibt: mental health, psychische Gesundheit; sowohl die eigene als auch die der Menschen, die ihr nahe stehen.

Dass »My Soft Machine« insgesamt experimentierfreudiger daherkommt als der Erstling und sich an mehr Genres versucht, sollte nicht als Kalkül verstanden werden.

»Bruiseless«, der Opener von »My Soft Maschine«, beginnt mit einer an Kae Tempest erinnernden Spoken-Word-Passage: »Almost everyone I love has been abused, and I am included / I feel so much guilt that I couldn’t guard more people from harm«. »Survivor’s guilt« anstelle von Wut auf Täter:innen und die Strukturen, die sie hervorgebracht haben. Subversiv und gesellschaftskritisch, gar ein gegenkulturelles Labor ist Pop schon lange nicht mehr; vor diesem Hintergrund ist es Parks kaum anzulasten, dass ihre künstlerische Auseinandersetzung mit psychischer Gesundheit auf der individuellen Ebene verbleibt und nicht darüber hinausweist, eine Misere zu konstatieren.

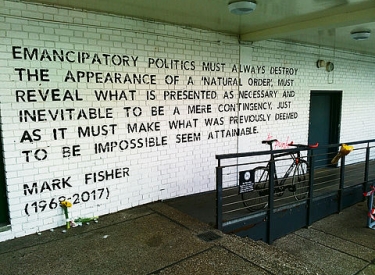

Ihre Musik verfolgt nicht den Anspruch, bewusstseinsbildend zu wirken und der Melancholie eine politische Dimension zu verleihen, sondern soll Hörer:innen das Gefühl vermitteln, mit ihrem privaten Leid nicht ganz so allein und unverstanden zu sein, wie es sich häufig anfühlt. Parks Texte finden Anklang, gerade weil sie so persönlich sind. Das passt zu einer Generation, die nichts anderes kennt als eine neoliberale Kultur, die, wie der britische Kulturtheoretiker Mark Fisher pointiert festgestellt hat, Depression und Angst eben vollends individualisiert hat.

Parks beweist, den Themen ihrer Texte zum Trotz, Humor – und scheut hier und da auch vor Kitsch nicht zurück, etwa wenn sie auf »Pegasus« erklärt: »I need love like a body needs sugar.« Auf »Puppy« bekundet sie selbstbewusst: »I’m a star, I don’t care what your roommate says.« Es sind solche Momente, die mit den ansonsten wenig erbaulichen Sujets des Albums wie Herzschmerz und Trauma brechen und »My Soft Machine« zu einer ebenso aufmunternden wie melancholischen Platte machen.

Auf »I’m Sorry« muss Parks jedoch resigniert feststellen: Unablässig zu arbeiten und als Ausgleich zu meditieren, den Wohnort zu wechseln und sich die Haare zu färben oder, den Electroclash-Klassiker von Peaches zitierend, den Schmerz wegzuficken, ändern am Ende doch nichts am melancholischen Gemütszustand. Diese Desillusionierung scheint Parks bescheidener zu machen. Auf »Room (Red Wings)«, dem vorletzten Song des Albums, erklärt sie, nur noch in einem Zimmer mit schöner Aussicht Kuchen essen zu wollen. Angesichts der Enttäuschungen, die das Leben bereithält, ist das, so selbstbezogen diese Idee auch sein mag, sicher nicht die schlechteste Bewältigungsstrategie.

Arlo Parks: My Soft Machine (Transgressive Records)