Schafft zwei, drei, viele Maidans

Die Probleme in seiner Partei kannte Wladimir Iljitsch Lenin gut. »Kratze manch einen Kommunisten, und du wirst auf einen großrussischen Chauvinisten stoßen«, sagte er 1919. Er wäre aber wohl sehr erstaunt darüber gewesen, dass dieser großrussische Chauvinismus mehr als 100 Jahre später unter Linken in Deutschland auf so viel Verständnis und Sympathie stößt. Obwohl es selbst nach Maßstäben nationalistischer Ideologie eine recht gewagte Konstruktion ist, aus einer im Frühmittelalter erfolgten Staatsgründung auf dem Gebiet der heutigen Ukraine unter Führung von Kriegskaufleuten aus dem heutigen Schweden einen russischen Besitzanspruch abzuleiten, wird die auf dieser Mythologie basierende aggressive Außenpolitik Wladimir Putins von vielen Linken gerechtfertigt.

Das ist seltsam. Nach internationalem Recht ist die Sachlage klar. Dieses garantiert die Unverletzlichkeit der Grenzen, die Russland überdies der Ukraine als Gegenleistung für deren Verzicht auf sowjetische Atomwaffen 1994 im Budapester Memorandum explizit zugesichert hat. Nun muss ein Rechtssystem, das die Beziehungen zwischen Staaten mehr schlecht als recht regelt, für Linke nicht maßgeblich sein. Schließlich gibt es da noch den Klassenstandpunkt mit allem, was dazugehört, etwa Gewerkschafts-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Da sich schwerlich behaupten lässt, dass es um die Werktätigen und ihre Freiheiten in Russland besser bestellt sei als in der Ukraine, gibt sich die putinistische Linke als Vertreterin geopolitischer Weisheit und Mäßigung. In Verbindung mit dem in dieser Linken verbreiteten Antiamerikanismus ermöglicht das eine kaum camouflierte Parteinahme für Russland.

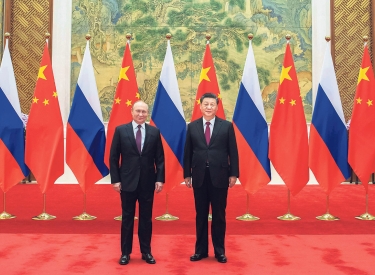

China und Russland sagen allen, die in ihrem Einflussbereich für freie Wahlen, Meinungsfreiheit und Menschenrechte eintreten, den Kampf an.

Als exemplarisch kann die Rede von Sevim Dağdelen, Sprecherin der Bundestagsfraktion der Linkspartei für Abrüstungspolitik und internationale Politik, bei der Demonstration gegen die Münchner Sicherheitskonferenz am Samstag gelten. Schuld an der Eskalation sei die »fortgesetzte Nato-Osterweiterung unter Bruch aller Versprechungen«, die »Parole der Äquidistanz« diene daher »allein der Verniedlichung der Nato-Aufrüstung«. »Beendet endlich eure Provokationen«, das müsse man »den Oligarchen in Kiew klarmachen«. US-Präsident Joe Biden, »ein Ganove, ein Dieb«, setze die Sanktionspolitik seines Vorgängers Donald Trump gegen die Europäer fort, »die zum Beispiel an dem Projekt Nord Stream 2 festgehalten haben, statt das dreckige und noch teurere Fracking-Gas aus den USA zu holen« – aber »wir wollen eine stabile und günstigere Energieversorgung«.

Der natürliche Verbündete ist da der Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft, mit dessen Geschäftsführer Michael Harms der Linkspartei-Abgeordnete Klaus Ernst 2020 im Wirtschaftsausschuss des Bundestags für Nord Stream 2 warb. Mag eine derart offene Parteinahme noch selten sein, so bedeutet die Ablehnung von Sanktionen gegen Russland de facto Unterstützung für die deutsche Exportwirtschaft.

Trotz allem, was sich gegen den linken Antiimperialismus während des Kalten Kriegs sagen lässt – und das ist eine Menge –, muss man doch konstatieren, dass es damals zumindest um Befreiung gehen sollte. Dieser Antiimperialismus war nicht frei von völkischer Romantik, die eine vermeintlich »authentische« Kultur der hohlen US-amerikanischen Konsumwelt gegenüberstellte. Doch nur wer sich zu Sozialismus und Frauenrechten bekannte, wurde dem Lager der Befreiung zugeordnet. Das führte oftmals zu redwashing, einer abenteuerlichen, nicht selten verlogenen Argumentation, die »nationale Befreiungsbewegungen« und Staaten, die auf einem angeblich »nichtkapitalistischen Entwicklungsweg« waren, für sozialistisch erklärte, obwohl diese ungeachtet der Parolen mit mehr oder weniger brachialen Mitteln eine Politik der nachholenden Modernisierung betrieben. Immerhin aber gab es politische Mindestanforderungen, und das Feindbild war nicht falsch, denn »der Westen«, ideologisch zusammengehalten durch den Antikommunismus, unterstützte damals in jedem bedeutenden Konflikt rechtsextreme Diktaturen.

Mit dem Zusammenbruch der realsozialistischen Staaten entfiel die Notwendigkeit, militärisch gegen tatsächliche oder vermeintliche Bedrohungen der kapitalistischen Eigentumsordnung vorzugehen. Im Herbst 1994 sorgte eine US-Militärintervention dafür, dass der gewählte Präsident Haitis, der von rechtsextremen Todesschwadronen vertriebene Linkspopulist Jean-Bertrand Aristide, ins Land zurückkehren konnte. Dies war eine der ersten Gelegenheiten, bei denen man sich fragen konnte: »Muss ich jetzt dagegen sein, nur weil die Amerikaner es tun?«

Die damalige »Operation Uphold Democracy« war nicht der Beginn einer konsequent demokratiefördernden Außenpolitik des Westens, 2004 brachten die USA in Zusammenarbeit mit Frankreich Aristide in einem dubiosen Manöver wieder außer Landes. Es ging nun um Stabilität, also die Wiederherstellung der für eine geregelte Geschäftstätigkeit notwendigen Bedingungen, ob diese nun durch Bürgerkrieg, jihadistischen Terror oder somalische Piraten bedroht wurden.

In diesem allgemeinen Sinn geht es um wirtschaftliche Interessen, demokratische Ideale sind keine ausreichende Grundlage für riskante und extrem teure Militäreinsätze. Die USA enttäuschten jedoch all jene Linken, die hofften, Lenins Imperialismustheorie bestätigt zu finden. Nach der Invasion im Irak 2003 hielten sich die Besatzer brav an die Normen des sogenannten Freihandels, US-Konzerne wurden bei der Vergabe von Ölförderrechten nicht bevorzugt. Auch bei anderen Interventionen wurden keine nationalen Wirtschaftsinteressen verfolgt.

Westliche Militäreinsätze richteten sich seit 1990 fast immer gegen rechtsextreme Regimes und Bewegungen – und wo eine Diktatur gestürzt wurde, gab es anschließend freie Wahlen. Gleichzeitig aber hofierten die Interventionsmächte einheimische Warlords und Machthaber, die als Garanten der Stabilität galten. Zur Unterstützung der Demokratiebewegungen wurde häufig wenig getan.

Es bleibt also kompliziert, und es wird noch komplizierter, weil seit etwa 15 Jahren mit China und Russland zwei neue global players auftreten, die andere Vorstellungen von der Weltordnung haben als der Westen. Gegen das Freihandelsregime haben sie nichts einzuwenden, vielmehr befürworten sie in einer Anfang Februar veröffentlichten Gemeinsamen Erklärung »Handelserleichterungen im Einklang mit den Regeln der Welthandelsorganisation« und beklagen »unilaterale Sanktionen«. Demokratie habe man schon genug, sie werde »in allen Bereichen des öffentlichen Lebens ausgeübt«, damit habe man schon »1 000 Jahre Erfahrung« und verbitte sich daher die »Einmischung äußerer Kräfte«. Betont wird die Ablehnung von »Farbenrevolutionen«, gegen die man enger zusammenarbeiten will.

»Farbenrevolutionen« ist ein Synonym für Demokratiebewegungen, die als willenloses Werkzeug ausländischer Mächte dargestellt werden. Hier handelt es sich um ein ideologisches Pendant zum manischen Antikommunismus des Kalten Kriegs, der in jeder fortschrittlichen Regung ein Werk Moskaus sehen wollte. Galt die Unterstützung rechtsextremer Regimes damals jedoch westlichen Regierungen zumeist als bedauerliche, aber unumgängliche Notmaßnahme, so erklären China und Russland nun Diktatur und Autokratie zur Demokratie und sagen allen, die in ihrem Einflussbereich für freie Wahlen, Meinungsfreiheit und Menschenrechte eintreten, den Kampf an.

Die Mutter aller »Farbenrevolutionen« war die »Orange Revolution« in der Ukraine 2004, bei der eine Massenbewegung eine Wiederholung der Stichwahl zur Präsidentschaft durchsetzte. Auf die Proteste des Euromaidan, die zur Absetzung Präsident Wiktor Janukowytschs führten, reagierte Russland 2014 militärisch, annektierte die Krim und errichtete in der Ostukraine sogenannte Volksrepubliken. Die Motive und Ziele Putins im Ukraine-Konflikt mögen in vielerlei Hinsicht rätselhaft sein, doch ist sicher, dass er selbst in der bestenfalls mittelmäßig funktionierenden ukrainischen Demokratie eine Bedrohung für seine Herrschaft sieht.

Fast in Vergessenheit geraten ist der seit 2015 andauernde russische Militäreinsatz in Syrien zur Unterstützung des Diktators Bashar al-Assad. In der Kurdistan-Solidarität hingegen waren dort die USA aktiv geworden. 2014 hatten US-Luftangriffe erheblich dazu beigetragen, die Belagerung der von syrisch-kurdischen Milizen gehaltenen Stadt Kobanî durch den »Islamischen Staat« zu beenden – 20 Jahre nach der »Operation Uphold Democracy« ein weiterer Grund, sich zu fragen: »Muss ich jetzt dagegen sein, nur weil die Amerikaner es tun?«

Die globale Demokratiebewegung kämpft für Mindestbedingungen menschenwürdiger Existenz und bildet derzeit, in der Diktion der achtziger Jahre gesprochen, das Lager der Befreiung. Die westliche Politik sollte danach beurteilt werden, ob sie diese Bestrebungen wirksam unterstützt. Man kann darüber streiten, ob die Neigung zum Putinismus das Ergebnis der Denkfaulheit von Linken ist, die sich auch nach mehr als 30 Jahren nicht von den Kategorien des Kalten Kriegs gelöst haben, ob nicht eine gewisse Sympathie mit patriarchalen Systemen ohne Gender-Gaga eine Rolle spielt oder der Antiamerikanismus sich gänzlich verselbständigt hat. Äquidistanz zu Demokratie und Diktatur zu halten, ist jedenfalls eine Verniedlichung der Versuche rechtsextremer Regime, ihren Herrschaftsbereich zu erweitern, und für die Linke langfristig selbstmörderisch – denn diese Versuche könnten erfolgreich sein.