Vom Kibbuz zum Start-up

Als der Staat Israel vor 70 Jahren gegründet wurde, sollte mit ihm das Experiment glücken, eine sozialistische und demokratische Gesellschaft aufzubauen. Schon lange vor der Staatsgründung war in Kibbuzen versucht worden, ohne privates Eigentum gleichberechtigt zusammenzuleben. Jeder Kibbuz war auch eine kleine Republik, zutiefst demokratisch und zugleich sozialistisch. Ideale, die in gewissem Maß auch Israel prägten.

Bis Mitte der achtziger Jahre waren zahlreiche Betriebe in der Hand des Staates. Zu den Staatsunternehmen gesellten sich Unternehmen in der Hand der Gewerkschaft wie Wohnungsbaukonzerne und Versicherungen. Nach einer schweren Bankenkrise und angesichts einer Inflation von bis zu 450 Prozent kam es mit der Einführung des Neuen israelische Schekels (NIS) 1985 zu einem Währungsschnitt, dem eine Liberalisierung der Wirtschaft folgte. Zahlreiche Staatsunternehmen wurden privatisiert. Israel folgte damit dem wirtschaftspolitischen Kurs nahezu aller westlicher Staaten, stand aber durch den Zusammenbruch des Ostblocks vor besonderen Herausforderungen.

In den 20 Jahren zwischen dem Fall des Eisernen Vorhangs und dem Jahr 2010 wanderten über eine Million Menschen allein aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach Israel ein. Viele von ihnen waren hochqualifiziert, was ihnen bei der Jobsuche anfangs nicht viel nutzte. »Es gab Mathematikprofessoren, die als Straßenfeger arbeiteten. Wir wollten diese Menschen in Israel halten, aber es war klar, dass sie weiterziehen würden, wenn sie hier keine Chance bekommen würden«, sagt Grisha Alroi-Arloser, Geschäftsführer der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer in Tel Aviv. Als Reaktion auf das Problem entstand 1991 das staatliche Inkubatorenprogramm. Sein Ziel war es, möglichst schnell viele neue und leistungsfähige Unternehmen zu gründen, um so Arbeitsplätze für die gut qualifizierten Neubürger zu schaffen. Wer eine erfolgsversprechende Idee für ein Technologieunternehmen hatte, bekam zwei Jahre lang 85 Prozent des für die Gründung benötigten Kapitals als Darlehen vom Staat. Ging eine Firma pleite, musste das Darlehen nicht zurückgezahlt werden. »Die anderen 15 Prozent des Kapitals«, sagt Alroi-Arloser, »kamen von den drei Fs: Fools, Friends und Family – von Irren, Freunden und der Familie.« Über zwei Dutzend solcher Zentren wurden im Laufe der Jahre gegründet.

Distanz zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gibt es in Israel nicht.

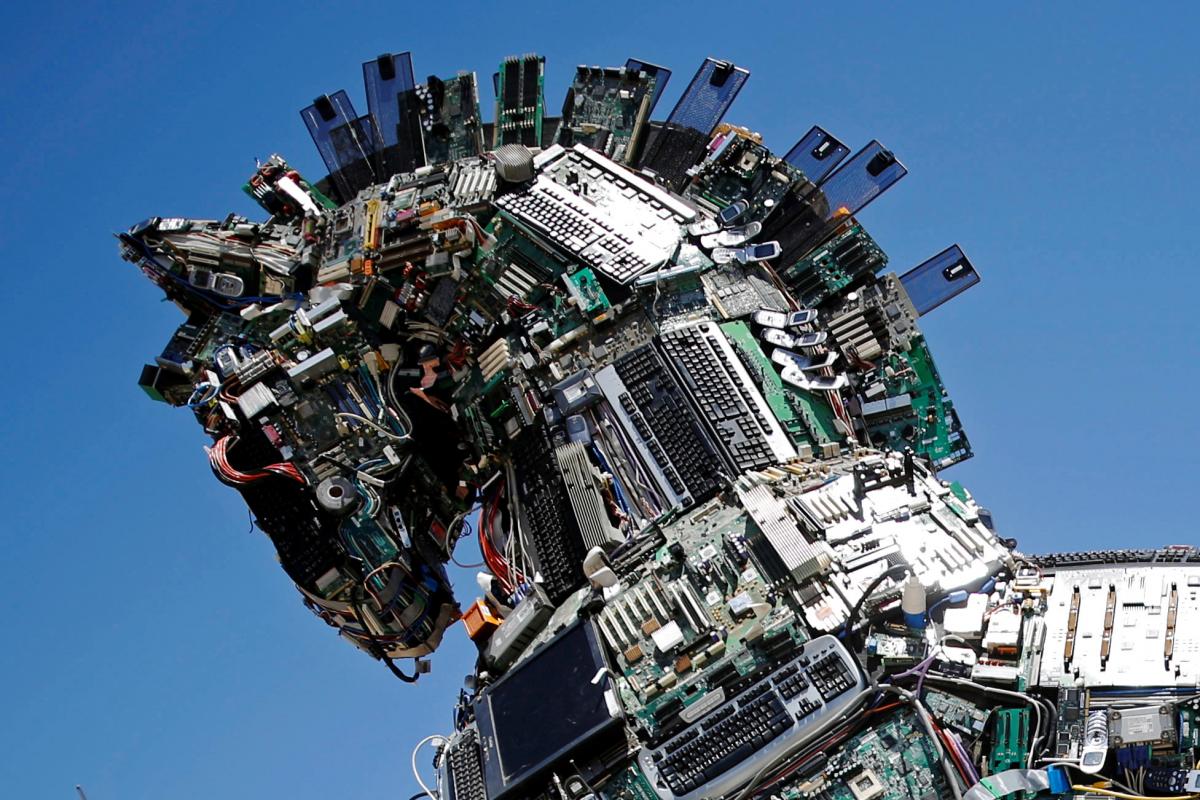

Je zehn Unternehmen versuchen in jedem Zentrum mit ihren Ideen Erfolg zu haben. Die Zeiten, in denen der Staat sie finanzierte, sind allerdings vorbei, sagt Alroi-Arloser: »Heute vergibt der Staat Lizenzen für solche Inkubatoren und die Unternehmen stehen Schlange, um eine Lizenz zu erhalten.« Israel ist ein Land der Forscher und Entwickler. Und das längst nicht nur in den Inkubatoren, den Geburtsstätten für junge Unternehmen: Von Apple bis Facebook, von Siemens bis zur Telekom, von Merck bis IBM – Hunderte westlicher Technologieunternehmen haben Forschungseinrichtungen in Israel gegründet. Oft arbeiten sie eng mit den Universitäten zusammen, die zum Teil lange vor der Gründung des Staates Israel bereits einen hervorragenden Ruf hatten.

Im ersten Verwaltungsrat der 1918 gegründeten Hebrew University of Jerusalem saßen mit Albert Einstein, Sigmund Freud und Martin Buber drei der bekanntesten Wissenschaftler ihrer Zeit. Distanz zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gibt es in Israel nicht. Die Universitäten arbeiten eng mit forschenden Unternehmen zusammen und unterstützen ihrerseits die Ausgründung von Unternehmen. Auch die Forschung selbst ist frei. Ob Genetik, Künstliche Intelligenz oder Robotik – der Staat reglementiert die Arbeit der Wissenschaftler kaum. Ein Vorteil, so Alroi-Arloser, sei auch, dass die Gründer oft mehrsprachig und international gut vernetzt seien.

»Die Banalisierung des Antisemitismus ist ein Problem«

»Die Banalisierung des Antisemitismus ist ein Problem«