Tough guys and batty men

Bush würde in Jamaika einmarschieren, wenn er hier Öl vermuten würde«, gibt Tiamat in einem jamaikanischen Internet-Diskussionsforum zu bedenken. Es gibt jedoch kein Öl in Jamaika, und da der Präsident nicht kifft, müssen die Rastas auch nicht um ihre Marihuanafelder fürchten. Doch wie steht es um die Gottesfurcht der Kandidaten? Manche Jamaikaner meinen, man müsse George W. Bush den Vorzug geben, schließlich werde John Kerry von gottlosen »batty men« (Homosexuellen) unterstützt. Andere haben Zweifel daran, dass überhaupt einer der beiden Kandidaten »für das Königreich Gottes eintritt«.

In anderen Karibikstaaten dominieren weltlichere Themen. Bereits 1823 haben die USA diese Region zu ihrer Einflusszone erklärt, und jene Länder, für die sich die US-Regierung interessiert, sind selbst von geringfügigen Änderungen der Außenpolitik betroffen. Zudem gibt es in der Karibikpolitik eine ernsthafte Differenz zwischen Bush und Kerry.

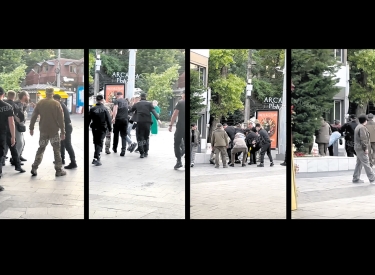

Im März hatte Kerry erklärt, die Unterstützung der USA für den Sturz des haitianischen Präsidenten Jean-Bertrand Aristide sei »kurzsichtig« gewesen. General Augusto Heleno Ribeiro, der Kommandant der UN-Truppen in Haiti, machte Kerry deshalb Mitte Oktober für die Unruhen im Land verantwortlich, da er die Hoffnung auf eine Rückkehr Aristides nähre. Die von der Macht ausgeschlossenen und von Todesschwadronen verfolgten Anhänger Aristides haben auch ohne Kerry Grund genug zur Rebellion. Einen regime change in den USA dürften die meisten jedoch befürworten, bei ihren Demonstrationen werden häufig Plakate mit dem Slogan »Nieder mit Bush« und ähnlichen Parolen getragen.

Doch Bush hat auch Freunde in Haiti. »Ich mag harte Männer, Männer, die ihr Land schützen«, begründete Guy Philippe, einst Polizeichef von Haiti und derzeit einer der wichtigsten Führer der rechtsextremen Paramilitärs, seine Bewunderung für Bush. Auch die Paramilitärs haben einen Aufstand gegen die neue Regierung begonnen. Viele von ihnen wurden von US-Offizieren ausgebildet und haben gute Verbindungen zur alten Garde der Iran-Contra-Verschwörer der Ära Ronald Reagans, die von Bush reaktiviert wurde. Sie dürften Philippes Wertschätzung für den republikanischen Kandidaten teilen.

Während Kerry, der für internationale Zusammenarbeit wirbt, sich gegen die Politik des Sicherheitsrats stellt und von einem UN-General attackiert wird, findet Bush, der die Welt durch Demokratisierung stabilisieren will, seine größten Fans unter revoltierenden Rechtsextremisten. Kein Wunder, dass das Thema Haiti im Wahlkampf keine große Rolle spielt.

Über die Kubapolitik dagegen sind sich Bush und Kerry weitgehend einig, beide wollen das Embargo beibehalten. Dass Bush den Exilkubanern seit Mai nur noch einen zweiwöchigen Besuch in drei Jahren bei ihren auf der Insel gebliebenen nächsten Angehörigen gestattet, sei jedoch ein Angriff auf die Familienwerte, befand Kerry.

Die kubanische Regierung beeindruckt das nicht. »Beide Kandidaten unterstützen die US-Blockade gegen unser Land. Egal wer gewinnt, es wird sich nichts ändern«, meint Ricardo Alcaron, der Präsident der Nationalversammlung. Viele Kubaner sehen das anders. Sie rufen ihre Familienangehörigen in den USA an und versuchen, sie zur Stimmabgabe für Kerry zu bewegen. »Meine Familie hat fünf Stimmen, und die wird alle Kerry bekommen«, sagt der Rentner Antonio Perez.

In Florida leben 450 000 Exilkubaner, die bislang überwiegend republikanisch wählten. Bei der Wahl im Jahr 2000 verdankte Bush seinen Sieg 532 Stimmen in diesem Bundesstaat. Vielleicht wird Bush die Wahl verlieren, weil er den Familiensinn der Kubaner unterschätzt hat.