Von Feinden umkreist

Präsident Hosni Mubarak äußerte sich noch gemäßigt. »Wir haben gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, aber es gibt einige Kräfte in den Vereinigten Staten, die die amerikanisch-ägyptischen Beziehungen schädigen wollen«, erklärte er Ende August vor Studenten in Alexandria. Die Kriegspläne gegen den Irak und die Sperrung zusätzlicher US-Hilfe wegen der Verurteilung des Soziologen Saad Eddin Ibrahim zu sieben Jahren Gefängnis werden in den ägyptischen Medien fast einhellig verurteilt.

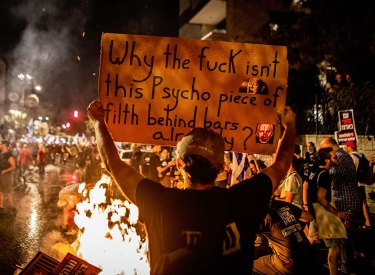

Auch regierungsnahe Publikationen wie die Wochenzeitung Akhbar al-Yaum wählen dabei rüde Töne. »Rumsfeld ist ein neuer Hitler in Amerika«, meint der Kolumnist Kamal Abd al-Raouf. Der US-Verteidigungsminister werde deshalb »wie andere Verrückte« im Mülleimer der Geschichte enden. Die Politik der USA wird fast durchgängig als demütigend dargestellt. Druck auszuüben sei nicht vereinbar mit einer gleichberechtigten, für beide Seiten nützlichen Partnerschaft, so die Tageszeitung al-Ahram: »Wenn die USA Ägypten wirtschaftliche Hilfe geben, dann gibt Ägypten den USA Hilfe auf anderen Gebieten.«

Ägypten unterhält gute Beziehungen sowohl zu den USA als auch zur EU und orientiert sich seit den siebziger Jahren am westlichen Kapitalismus. Doch in den tagespolitischen Auseinandersetzungen wird auch immer wieder die Abgrenzung aktualisiert, sie ist seit dem 19. Jahrhundert neben der Nachahmung die zweite Art der Auseinandersetzung der »islamischen Welt« mit »dem Westen«.

»Mein Land liegt nicht in Afrika; wir sind nunmehr ein Teil Europas geworden.« Mit diesen Worten weihte 1869 der osmanisch-ägyptische Vizekönig Ismail den Suezkanal ein. Bald konnte er aber nicht einmal mehr die Zinsen für seine Schulden bei den europäischen Banken aufbringen, die er für den Bau des Kanals aufgenommen hatte. Das ganze Land geriet unter die Hohheit der europäischen Mächte. Seither stand dem fortwährenden Streben, es dem Westen endlich gleichzutun, ein ums andere Mal die bittere Erfahrung von Ohnmacht und Unterlegenheit gegenüber. Sich ihr erwehren zu wollen, ist heute auch der Kern der Ideologie von al-Qaida.

Der Antiamerikanismus ist im Nahen und Mittleren Osten jedoch weit über die al-Qaida und andere islamistische Bewegungen hinaus verbreitet. Zwar werden die USA, wie einst Europa, wegen ihrer weltpolitischen Stärke, aber auch wegen ihrer Lebensart in der arabischen Welt durchaus bewundert. Wer es sich in Kairo leisten kann, der kleidet sich westlich, isst bei McDonald's und besucht die Amerikanische Universität im Zentrum der Stadt. Doch in den Augen vieler haben heute die USA die Rolle der Europäer eingenommen. Insbesondere in den Monaten nach dem 11. September griffen die Leitartikler in der arabischen Presse die Fortschreibung der kolonialen Erfahrung durch die US-amerikanische Machtpolitik in der Region an.

Wäre demnach auch al-Qaida eine späte Antwort auf die Kolonialisierung? Viele arabische Intellektuelle und auch westliche Kritiker des Krieges gegen den Terror sehen das so, denn die Folgen der Kolonialzeit sind bis heute im politischen wie sozialen Gefüge der Region wirksam. Allerdings übersehen sie den ideologischen Anteil dieser vermeintlich authentischen Leidenserfahrungen. Warum spricht der ägyptische Autor Sonallah Ibrahim von »Backpfeifen«, welche die Menschen in Kairo täglich erhielten, wenn sie auf den Palästinakonflikt oder die Folgen der Sanktionen gegen den Irak blickten?

Ganz offensichtlich geht es dabei nicht um am eigenen Leibe erfahrene Not. »Erniedrigt« durch die Politik der USA fühlen sich viele Menschen in Algier, Kairo oder Teheran vielmehr als Angehörige des Kollektivs der 1,3 Milliarden Muslime auf der Welt. Ihre Stärke gewinnt diese Projektion aus dem Gefühl der gemeinsamen Bedrohung, der Bedrohung »des Islam« durch »den Westen«.

Die Wahrnehmung, von Feinden umkreist zu sein, bestimmt als eine Art von Alltagsreligion die Interpretation weltpolitischer Entwicklungen von Millionen mal mehr, mal weniger religiöser Muslime zwischen Dakar und Peshawar.

Seine Wurzeln hat dieses Gemeinschaftsgefühl tatsächlich im kolonialen Zeitalter. Mehr als 100 Jahre lang hatte das kolonialistische Europa nicht nur den Islam als Wesenskern der »Anderen« dargestellt, sondern ihn auch als Ursache für deren Rückschrittlichkeit benannt. Die Aufklärung und die säkulare Moderne waren mit Macht, kolonialer Arroganz und vor allem mit millionenfachem Mord und Totschlag über die Kolonisierten gekommen. Diese Erfahrung ist zum Grundstein eines latenten Misstrauens gegenüber dem Westen und seinen Werten geworden.

Seit der Kolonialzeit propagieren nationale wie soziale Bewegungen immer wieder die Religion als positive Gegenidentität. Der Islam wird hier zum Symbol der Zusammengehörigkeit und einer kulturellen Authentizität, die gegen die westliche Durchdringung - von den Menschenrechten bis Madonna - behauptet werden müsse. Unterm Blickwinkel dieser Kollektivkonstruktionen sehen viele Menschen im Nahen und Mittleren Osten bis heute auf die Begegnungen zwischen »dem Westen« und »dem Islam«. Deshalb kann der Tod eines irakischen Kindes den Demütigungsreflex eines tausende Kilometer entfernt lebenden kleinen ägyptischen Bankangestellten abrufen.

Dabei erhält er doch die wirklichen »Backpfeifen« täglich vor und hinter der eigenen Haustür. Mit einem Universitätsabschluss, aber ohne Job, ohne eigene Wohnung und ohne die Möglichkeit, eine Familie zu gründen, steht er wie die Masse der Bevölkerung in den Staaten Nordafrikas sowie des Nahen und Mittleren Ostens seiner gesellschaftlichen Einflusslosigkeit ohnmächtig gegenüber. Die materiellen und politischen Glücksversprechen wurden auch nach der Kolonialzeit allein den nationalen Eliten erfüllt.

Die Kritik des »kleinen Mannes« an der Vielzahl der alltäglich erlebten Ungerechtigkeiten richtet sich aber meist nicht gegen die patriarchale Gesellschaftsordnung, sondern reduziert sich auf einzelne Vertreter der Eliten, »fette Katzen«, wie sie in Ägypten seit der Öffnung zum Westen in den siebziger Jahren heißen. Und wohl auch angesichts der Aussichtslosigkeit aller Hoffnungen auf grundlegende Veränderungen greifen viele nicht die Rolle ihrer Länder in einer ungleichen Weltwirtschaftordnung an, sondern verschieben die Quelle ihrer Frustrationen auf äußere Mächte. Pauschal und verkürzt richtet sich der Unmut auf »den Westen«, die USA, Israel oder »die Juden«.

Antiwestliche und antisemitische Verschwörungstheorien stehen bei Ägyptern aller Schichten hoch im Kurs. So lehnen viele Menschen die Geburtenkontrolle als islamfeindlich ab, weil auf diese Weise nur die Zahl von Muslimen in der Weltbevölkerung begrenzt werden solle. Staatlich gelenkte Medien und konservative soziale Bewegungen wie die islamistischen Muslimbrüder helfen kräftig mit bei solchen Kampagnen, denn beide, der Staat und der Islamismus, haben kein Interesse an einer politischen Opposition, die für soziale Reformen und gegen die repressive Ordnung eintreten könnte.

Und nicht zuletzt versucht auch der radikale Islam an das Ressentiment gegen den Westen und die USA anzuknüpfen. Als »Kostprobe davon, was wir Muslime erlebt haben«, legitimierte Ussama bin Laden 1998 den Anschlag auf die US-Botschaft in Kenia, der 224 Menschen das Leben kostete. Indem er das muslimische Kollektiv als vom Westen verfolgte Leidensgemeinschaft entwirft, kann bin Laden auf ein politisches Alltagswissen verweisen, das in den islamischen Ländern weiter verbreitet ist als die Sympathie für den radikalen Islamismus. Immer wieder hat er deshalb an die »Vertreibung« der USA aus dem Libanon und der UdSSR aus Afghanistan erinnert. Der feindlichen »Übermacht« entgegenzutreten, Stärke zu zeigen, ist populär.

Angesichts der Verbreitung solcher polarisierenden Weltanschauungen haben es kritische Intellektuelle schwer, die etwa von der Bewegung für einen modernen Reformislam sprechen und mit ihm die Demokratie und die Frauenrechte stark machen wollen. Sie werden nicht nur von Islamisten schnell der »Verwestlichung« verdächtigt. Ebenso unpopulär ist es, allzu energisch gegen traditionalistisch-religiöse Denk- und Verhaltensweisen vorzugehen, gelten sie doch als Kern der kulturellen Authentizität. Wenn also die Regierung Mubarak den ägyptischen NGO ein ums andere Mal das Leben schwer macht, dann kann sie sich darauf verlassen, dass sich die Sympathien für diese bürgerlichen Organisationen im Land in Grenzen halten.

Antiwestliche Ideologien werden aber auch von einer Politik der Industriemächte gefördert, die Kriege und militärische Interventionen in schlechter kolonialer Tradition im Namen der Zivilisation, der Demokratie und der Menschenrechte propagieren, obwohl sie sich seit jeher zuallererst an wirtschafts- und machtpolitischen Interessen orientieren.

Warum, so fragen sich viele in der arabischen Welt, haben die westlichen Staaten eigentlich erst nach dem 11. September die Rechte der afghanischen Frauen entdeckt? Die selektive Anwendung der zivilisatorischen Ideale trägt wesentlich dazu bei, dass ihnen nebst ihren Vertretern mit anhaltendem Misstrauen begegnet wird. Die Widersprüche der westlichen Politik dienen zur ideologischen Rechtfertigung der »islamischen Antwort« - vom Demütigungsreflex über konservative Identitätspolitik bis zum Terrorismus.