Ganz normaler Wahnsinn

Wien. Eines vorneweg: Mit Rechtsextremismus will die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) nichts zu tun haben. Bei einem Wahlkampftermin vor der Wahl zum Europäischen Parlament am 9. Juni reagierte ihr Spitzenkandidat Harald Vilimsky entrüstet auf die Frage eines Journalisten des öffentlich-rechtlichen Senders ORF nach der Zerstrittenheit von Rechtspopulisten und Rechtsextremen im EU-Parlament. Er sah in der Art der Fragestellung die implizite – durchaus berechtigte – Kennzeichnung der FPÖ als rechtsextrem. Vilimsky brach das Interview ab und drohte mit Konsequenzen im Stiftungsrat des Rundfunks.

Stattliche 25,4 Prozent der Österreicher, die einen gültigen Stimmzettel abgegeben haben, wählten die FPÖ. Der Vilimsky zufolge keineswegs rechtsextremen Partei verhalf man mit einem satten Stimmenzugewinn von acht Prozentpunkten im Vergleich zur Europawahl 2019 zum Wahlsieg. Überzeugt hat diese Wähler offenbar die kunterbunte Themenmischung der »Blauen«, die das Wahlplakat mit dem Wortlaut »EU-Wahnsinn stoppen« präsentierte.

Darauf abgebildet war eine mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj schmusende EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Im Hintergrund sah man ein kenterndes Flüchtlingsboot (unterschrieben mit »Asylkrise«), Panzer und Hubschrauber (»Kriegstreiberei«), Windräder (»Öko-Kommunismus«) sowie eine Spritze (»Corona-Chaos«). Nicht nur der ukrainische Botschafter Wassyl Chymynez beschwerte sich, sogar die Bild-Zeitung kürte die FPÖ-Kreation zum »ekelhaftesten Wahlplakat Europas«.

Trotz verschärften Tons gegen Migranten versucht die ÖVP auf Bundesebene, Distanz zur FPÖ zu halten, um ihre eher gemäßigt konservative Wählerschaft nicht zu verlieren.

Auch mit einem weiteren Reizthema konnten die Freiheitlichen bei den Wählern punkten: Die seit einigen Monaten fest an Plastikflaschen angebrachten Schraubverschlüsse seien, wie auch das Verbot von Plastikstrohhalmen, eine Einmischung der EU »in unser tägliches Leben« und eine »Schwachsinnigkeit«. Mit einer Stimme für die FPÖ solle man der »EU zeigen, was man von ihr hält«. Dass die »tethered caps« den Zweck haben, Plastikmüll im Meer zu verringern, kann den kurzsichtigen Patrioten eines Binnenlands freilich egal sein.

Und so verwundert es nicht, dass bei der »Mit Euch gegen das System« genannten Wahlkampftour der FPÖ eifrig gegen den Brüsseler »Speck« gewettert und eine Halbierung des EU-Parlaments gefordert wurde. Auch die 27 EU-Kommissare »braucht kein Mensch«, sagte Vilimsky in einem Wahlwerbespot – um sich aber gleichzeitig schon einen Monat vor der Wahl als Vorsitzenden einer neu zu schaffenden Kommission für »Remigration« vorzuschlagen.

Großer Verlierer ist die konservative Volkspartei (ÖVP) von Bundeskanzler Karl Nehammer. Zwar landeten die »Türkisen« nur knappe 0,9 Prozentpunkte hinter der FPÖ, büßten jedoch knapp zehn Prozentpunkte gegenüber den Europawahlen vor fünf Jahren ein. Ein Problem für den ohnehin blassen Spitzenkandidaten Reinhold Lopatka dürfte das insgesamt unklare Parteiprofil gewesen sein. Trotz verschärften Tons gegen Migranten versucht die ÖVP auf Bundesebene, Distanz zur FPÖ zu halten, um ihre eher gemäßigt konservative Wählerschaft nicht zu verlieren. Aber in einigen Bundesländern koaliert die Partei mit der FPÖ.

Wahlverlierer SPÖ und Grüne

Die Sozialdemokratische Partei (SPÖ) fuhr immerhin 23,2 Prozent der Stimmen ein. Ein Minus von aufgerundet 0,7 Prozentpunkten gegenüber der Wahl 2019. Während der Parteivorsitzende Andreas Babler eine Stabilisierung konstatierte, wähnte die Zeitung Die Presse die Partei als »Verliererin der EU-Wahl«.

ieses Thema griff der 2023 im Kampf um den Bundesvorsitz unterlegene Hans Peter Doskozil gerne auf. Der burgenländische Landeshauptmann (entspricht in Deutschland einem Ministerpräsidenten) befand das Ergebnis als »nicht berauschend« und wünschte dem zum linken Parteiflügel gehörenden Vorsitzenden Babler »in diesem Sinne alles Gute für die Nationalratswahl«. Sei diese im Herbst vorbei, müssten sich die »Verantwortlichen rechtfertigen«. Wohlwollend mahnte Doskozil, dass bis dahin allerdings »schon Ruhe sein sollte«, wie der ORF den ehemaligen Polizisten zitierte.

Auch die Grünen mussten Einbußen hinnehmen, sie verloren drei Prozentpunkte und kamen mit 11,1 Prozent auf den vierten Platz. Angeführt wird deren Zwei-Personen-Delegation im Europaparlament vom Biobauern Thomas Waitz, der eigentlich als Listenzweiter ins Rennen gegangen war. Ermöglicht hat es das österreichische Wahlrecht, in dem es sogenannte Vorzugsstimmen gibt. Hinter dem Kreuz für die eine oder andere Partei kann zusätzlich der Name für einen besonders beliebten Kandidaten oder Kandidatin vermerkt werden. Bei einer entsprechenden Kampagne könnte dadurch theoretisch sogar der Listenletzte Platz eins in der Wählergunst belegen. Doch dass der 51jährige Waitz vorrückte, lag viel weniger an ihm selbst als an der Spitzenkandidatin Lena Schilling.

Gerüchte um die grüne Spitzenkandidatin

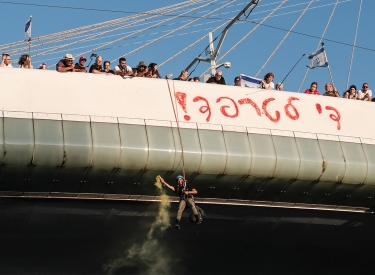

Ende Januar hatten die Grünen die Kandidatur der Umweltaktivistin bekanntgegeben. Mit der einzigen Frau im Kreis der Spitzenkandidaten wollte die Partei ein neues Gesicht präsentieren und hoffte auf die Mobilisierung von Jungwählern aus der sogenannten Generation Z. Schilling hatte an der Besetzung der Wiener Lobau teilgenommen, einem Auengebiet, unter dem ein Tunnel gebohrt werden sollte – was schließlich durch den Protest und die Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) vorerst verhindert wurde.

Doch Anfang Mai veröffentlichte Der Standard erste Anschuldigungen gegen Schilling: Sie habe über mehrere Politiker und Journalisten schädigende Gerüchte verbreitet. Über ihre Freundin und Publizistin Veronika Bohrn Mena habe Schilling monatelang das Gerücht gestreut, sie werde von ihrem Ehemann misshandelt und habe dadurch eine Fehlgeburt erlitten. Obwohl Schilling gebeten wurde, diese Falschanschuldigungen zu unterlassen, soll sie weitergemacht haben. Schließlich wurde zwischen dem Ehepaar Bohrn Mena und Schilling eine Art Unterlassungserklärung vereinbart.

Schillings politischer Aufstieg stieß einigen ehemaligen Weggefährten so übel auf, dass Chats an die Presse geleakt wurden. Darin scherzte die Kandidatin, dass sie sich nach ihrer Wahl ins EU-Parlament der Fraktion der Linken anschließen werde. Während die Parteiführung sich immer wieder vor Schilling stellte und der Vizekanzler und Grünen-Vorsitzende Werner Kogler gar von »anonymem Gefurze« sprach, ging es in den Wochen vor der Wahl nurmehr um das Privatleben der bis dato parteilosen Spitzenkandidatin, die zur Schadenseindämmung Parteimitglied wurde.

NEOS und Impfgegner gewinnen

Besonders pikant war wenige Tage vor der Wahl ein anonymes Schreiben auf Indymedia, das in den Medien erstaunlich wenig Widerhall fand. Erstmals wurden die Namen zahlreicher Opfer von Schillings Methoden genannt. Für eine reine Erfindung scheinen die Aussagen teils zu konkret, Insider halten sie für mutmaßlich zutreffend. Während Schilling in einer Beziehung mit einem Politiker der KPÖ war, habe dem anonymen Schreiben zufolge dieser ihre Kolumnen für die Kronen-Zeitung geschrieben. Zur gleichen Zeit habe sie mit mehreren älteren Grünen-Abgeordneten und Medienvertretern Verhältnisse gehabt, und wieder andere regelmäßig sexueller Übergriffe bezichtigt. Die Verfasser des Schreibens, laut Eigenbekunden »Aktivisten der Klimagerechtigkeitsbewegung«, werfen Schilling vor, »schon seit ihrer Jugend in der Wiener Linken« ein »System aus Sex, Lügen und Verleumdung« zu betreiben.

Da Schilling »die systematische Zerstörung von männlich gelesenen Aktivisten und Genossen« vorgeworfen wird, erlangten ihre privaten Gepflogenheiten politische Relevanz. Dem Indymedia-Schreiben zufolge ist Schillings »Weg gepflastert mit jungen Menschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, Antifaschisten und Linken«, wobei Schilling aus deren Abhängigkeit beziehungsweise deren Diffamierung Vorteile zu schlagen gewusst habe.

Die Tauglichkeit für ein politisches Amt sprechen Schilling aber nicht nur ehemalige Genossen ab, auch die Wähler fällten ein hartes Urteil. Mit 75.000 Vorzugsstimmen für Waitz sorgte man für eine Umstellung der Listenreihenfolge. Waitz hatte dazu nicht aufgerufen, Konsequenzen daraus scheinen aber weder Schilling noch die Partei ziehen zu wollen. Ab der kommenden Legislaturperiode wird sie die grüne Partei in Brüssel ebenfalls vertreten.

Zu den weiteren Gewinnern der Wahl zählte die liberale Partei Neos, die ebenfalls zwei Mandate erringen konnten. Die KPÖ ging zwar leer aus, kann sich dank markiger Wahlsprüche auf Kosten der Ukraine (»Wohnen statt Kanonen«) jedoch über einen Zuwachs von über zwei Prozentpunkten auf rund drei Prozent der Stimmen freuen. Ein ähnlich gutes Ergebnis fuhr die putinfreundliche Impfgegnerpartei DNA (Demokratisch – Neutral – Authentisch) ein. Aus dem Stand holte sie 2,7 Prozent. Die grün-esoterisch beeinflussten Querfrontler um die Liste Madeleine Petrovic hatten den Gegnern von Windkraftanlagen und Migration empfohlen, DNA zu wählen. Mit Blick auf die Nationalratswahlen im Herbst könnte das darauf hindeuten, dass die Liste Petrovic die Vierprozenthürde überwinden könnte, sollte DNA wie angekündigt nicht antreten und wiederum für die Liste werben.

Ob die politische Lage in Österreich gar so prekär ist wie in Thomas Bernhards Theaterstück »Heldenplatz«, müssen die kommenden Jahre und Wahlen zeigen. In dem Text urteilt der Protagonist Robert Schuster: »Ein Großteil der Österreicher will, dass der Nationalsozialismus herrscht.« In der realen Alpenrepublik geht es noch nicht ganz so zackig zu, aber beunruhigen können die skurrilen Ergebnisse schon.

Planlos in Doha

Planlos in Doha