Kanu in Turbulenzen

Das südafrikanische Parlament verabschiedete im vergangenen Jahr 80 Gesetze, in Sambia waren es immerhin 40. Die Abgeordneten Kenias dagegen stimmten nur über zehn Gesetze ab. »So viel Freizeit wie die Parlamentsmitglieder genießen, ist nicht notwendig«, kritisierte Zachary Ogongo, Mitglied eines Tribunals, das die Arbeitsbedingungen der Abgeordneten untersucht. Zu dessen Empfehlungen, die am Dienstag vergangener Woche veröffentlicht wurden, gehört die Verdopplung der Sitzungsdauer auf drei Tage pro Woche.

Allerdings ist der mangelnde Eifer bei der Gesetzgebung nicht allein eine Frage der Arbeitsmoral. Die seit der Unabhängigkeit von 1963 regierende Partei Kanu hat auch nach der Abschaffung des Einparteienstaates im Jahr 1991 versucht, die politische Bedeutung des Parlaments gering zu halten. Ihre Führung ist dafür bekannt, sich neben der gewaltsamen Verfolgung von politischen Gegnern auch vorzüglich auf deren Kooptation zu verstehen.

Doch was im März dieses Jahres zu einem vorläufigen Ende gebracht wurde, wird wohl als Glanzstück des aus dem Amt scheidenden Präsidenten Daniel Arap Moi und seiner Entourage in Erinnerung bleiben: Die National Development Party (NDP), 1997 als zweitstärkste Oppositionspartei ins Parlament gewählt, erklärte ihre Selbstauflösung und trat geschlossen in die Kanu ein.

Raila Odinga, ihr ehemaliger Vorsitzender, der in den achtziger Jahren ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis saß, fungiert jetzt als Generalsekretär der New Kanu. Die perfekt inszenierte Vereinigung formalisiert die seit einigen Jahren bestehende Zusammenarbeit. Bereits im Juni 2001 stiegen Odinga und ein weiterer Funktionär der NDP zu Ministern unter Moi auf. Vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Ende dieses Jahres setzt nun das Gerangel um die lukrativsten Regierungsposten ein. Als Hauptpreis winkt das Amt des Staatsoberhauptes.

Die Kanu hat allen Grund, einige ihrer ehemaligen Widersacher ins Boot zu holen. Mit der langsamen, aber stetigen wirtschaftlichen Talfahrt verschlechtern sich die Lebensbedingungen für den Großteil der Bevölkerung. Die ohnehin horrende Einkommenskluft zwischen wenigen Spitzenverdienern und vielen Armen vergrößerte sich seit Anfang der achtziger Jahre weiter.

Korruption im großen Stil, vor allem in Verbindung mit der Privatisierung staatlicher Unternehmen, faule Kredite der einheimischen Banken und die nur unwillig vorangetriebene ökonomische Liberalisierung zogen seit Anfang der neunziger Jahre immer wieder Kreditsperren der internationalen Finanzorganisationen nach sich. Fallende Erlöse aus landwirtschaftlichen Exporten und der Abschwung im Tourismussektor beschleunigen den Niedergang der Wirtschaft.

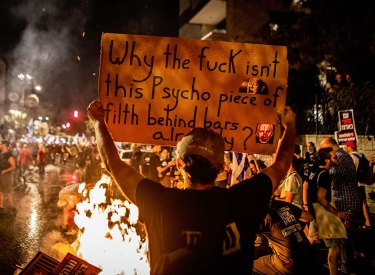

Entsprechend unpopulär ist das Regime bei denjenigen, die aus dem weit verzweigten Patronagenetz der Kanu herausfallen und nicht in den Genuss klientelistischer Zuteilungen kommen. Bereits bei den Wahlen von 1992 und 1997 konnte sich die Partei nur mit Hilfe von gewaltsamen Umsiedlungen, der Repression durch private Milizen und dank einer zersplitterten Opposition an der Macht halten. So genannte ethnische Auseinandersetzungen in der Provinz Rift Valley wurden in der Vergangenheit nach Einschätzung von Menschenrechtlern von Teilen der Staatsklasse angezettelt.

Einflussreiche Politiker - vor allem, aber nicht ausschließlich aus den Reihen der Regierungspartei - rekrutieren Milizen aus der ständig anwachsenden Schar perspektivloser junger Männer der städtischen Slums. Die Schlägertrupps mit Namen wie Taliban, Bagdad Boys oder Jeshi la Mzee (Armee des weisen Alten) terrorisieren und töten politische Opponenten, stören Wahlveranstaltungen und verwandeln ganze Regionen in »No-Go-Areas«. 18 dieser Gangs verbot kürzlich eben die Regierung, deren Mitglieder für die informelle Militarisierung verantwortlich gemacht werden.

»Peace, Love and Unity« verspricht die Kanu auf ihrer Website. Doch trotz einer betont nationalen Rhetorik ist die Politik in Kenia seit der Unabhängigkeit in hohem Maße ethnisiert. So wird die Vereinigung der Kanu und der NDP nicht als opportunistisches Machtstreben regionaler Eliten, sondern als Block gegen die zahlenmäßig größte Bevölkerungsgruppe, die Kikuyu, interpretiert. Bewohner der westlichen Landesteile wählten 1997 überwiegend die NDP. Die alte Kanu konnte vor allem auf die Unterstützung etlicher unter der Bezeichnung Kalenjin zusammengefasster kleinerer Bevölkerungsgruppen, der Luhya sowie der Einwohner des Nordwestens und der Küstenregion zählen.

Auch bei der verbliebenen Opposition bestimmt, unter umgekehrten Vorzeichen, die Sorge über ethnische Befindlichkeiten das Bild. Zwar einigten sich drei größere Parteien kürzlich auf die Formierung einer Nationalen Allianz für den Wandel (NAC). Doch bei der Besetzung des gemeinsamen Schattenkabinetts wurden der oppositionsnahen Tageszeitung Daily Nation zufolge vor allem diejenigen berücksichtigt, die nicht aus den regionalen Hochburgen der Parteien kommen. »Qualifikation, Sachverstand, Kompetenz, Erfahrung oder Eignung für eine spezielle Aufgabe spielen keine Rolle«, heißt es in einem Kommentar, der überschrieben ist: »Keine Partei kann dem Balanceakt entgehen.«

Die außerparlamentarischen Gegner des Regimes Moi sind vor allem mit der Diskussion konstitutioneller Fragen im Rahmen einer derzeit laufenden Verfassungskonferenz beschäftigt. Seit 1991 wurden zahlreiche Nichtregierungsorganisationen gegründet. Sie sind jedoch stark von Zuwendungen ausländischer Spender abhängig und kaum in der Bevölkerung verankert. Der zentrale Gewerkschaftsverband Cotu konnte sich von der staatlichen Bevormundung bis heute nicht lösen.

Kritik aus Washington, Brüssel, London oder Berlin muss der seit 24 Jahren regierende Moi im Gegensatz zu anderen afrikanischen Autokraten derzeit kaum fürchten. Denn zum einen gilt das repressive Regime angesichts des kompletten Zusammenbruchs staatlicher Strukturen in Ländern wie Somalia und Kongo-Kinshasa sowie der Massenmorde in Ruanda und Burundi mittlerweile wieder als Hort der Stabilität.

Zum anderen ist Kenia ein nur schwer zu ersetzendes Aufmarschgebiet für einen möglichen Militäreinsatz gegen in Somalia vermutete Terroristencamps. Anfang Februar nahmen 3 300 Marinesoldaten der USA an einer Militärübung an der kenianischen Küste teil. Ein Teil von ihnen ist in den US-Basen in Kenia stationiert. Auch 160 deutsche Marineflieger befinden sich mit drei Seefernaufklärern in Mombasa. Sie sollen den größten Marineeinsatz Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg unterstützen, der momentan am Horn von Afrika stattfindet. Dort patrouilliert ein deutscher Flottenverband aus drei Kriegsschiffen, Schnellbooten und Versorgern mit 1 800 Bundeswehrsoldaten.

Die Regierungsallianz kann sich unter diesen Bedingungen berechtigte Hoffnungen auf den Machterhalt machen. Die Voraussetzung ist allerdings, dass sie bis zu den Wahlen überlebt. Denn innerhalb der Partei sind altgediente Veteranen aus den Tagen des Einparteienstaates bereits in Aufruhr. Sie fürchten wohl nicht ohne Grund, von den aufstrebenden Neulingen der NDP und einer als »young turks« bezeichneten Gruppe meist 40jähriger Aufsteiger von Mois Gnaden an den Rand gedrängt zu werden. Dem weise Alte wird das nicht ungelegen kommen.