Abgeräumt im Minenfeld

Der Parteitag der Republikaner war ein Infomercial. Der Parteitag der Demokraten ist ein Minenfeld.« So beschrieb ein Kolumnist der New York Times die Situation, in der sich der Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei, Albert Gore, in der vergangenen Woche befand.

Denn die Politshow seines republikanischen Rivalen um das Präsidentenamt, George W. Bush, war ein voller Erfolg gewesen. Diesem war es gelungen, eine geeinte Partei zu präsentieren, die extreme Rechte in den Hintergrund zu drängen und den Wahlkampf hauptsächlich auf den Konflikt zweier Charaktere zu reduzieren. Dabei spielt Bush den patriotischen Amerikaner, der mit einem Anflug von Trauer bemerkt, wie das Amt des Präsidenten in den letzten Jahren an Ansehen verloren hat, und sich anschickt, dieses Ansehen wiederherzustellen. Bushs Waffen sind dabei sein - zumindest im Vergleich zu Gore - beeindruckendes Charisma sowie der Anspruch, etwas Neues zu repräsentieren. Irgendetwas Neues.

Gore aber hat es schwerer, so etwas wie Präsenz und Identifikation zu erzeugen - und genau das ist es, worauf es bei diesen Parteitagen ankommt. Drei Probleme hat Gore: das erste ist sein Konkurrent Bush, der in den Umfragen immer noch vor ihm liegt. Das zweite ist der amtierende Präsident William Clinton, aus dessen Schatten Gore nur mit größter Anstrengung heraustreten kann - zumal Clinton sich nicht wirklich aus dem Rampenlicht entfernt, sondern kräftig seine Frau Hillary unterstützt, die sich um den Posten einer Senatorin des Bundesstaates New York bewirbt.

Das dritte Problem ist Gore selbst. In einem Wahlkampf, in dem sich sein Gegner auf die Skandale Clintons stürzt und auf kaum etwas anderes, macht es ihm sein Mangel an Charisma schwer, das Augenmerk auf die Sachthemen zu lenken - ein Feld, auf dem Bush nicht viel zu bieten hat.

Eine Woche vor dem Beginn des Parteitages hatte Gore einen wichtigen Schritt getan, um überhaupt einmal Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Er bestimmte den orthodoxen Juden Joe Lieberman zum running mate, dem Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, und erweckte damit den Eindruck, etwas Riskantes zu tun. Nie zuvor hatte in den USA, deren Wählerschaft größtenteils aus Wasps, White Anglo-Saxon Protestants, besteht, ein Jude für das Amt des Vizepräsidenten kandidiert. Für einen Tag war Bush junior aus den Schlagzeilen verschwunden und Fotos von Lieberman prägten die Titelseiten der Zeitungen. Dabei ist seine Kandidatur alles andere als riskant; Lieberman ist nachgerade die Idealbesetzung für den Posten. Zur Zeit der Lewinsky-Affäre hatte Lieberman zu den Senatoren gehört, die aus moralischen Gründen Clintons Rückzug forderten.

Schon Bush präsentierte auf seinem Parteitag ungewöhlich viele RednerInnen, die Minderheiten angehören. Gore zeigt, dass er es ernster meint als Bush, wenn er einen Nicht-Wasp zum running mate macht. Auch das - diesmal allerdings marginale - Geschrei der Antisemiten von der religiösen Rechten nutzt dem Team Gore/ Lieberman, da es auf Bush zurückfällt, der sich seit zwei Jahren bemüht, die extreme Rechte in seiner Partei an den Rand zu drängen.

Trotzdem - die Medien lobten die Nominierung Liebermans als mutigen Schritt. Stimmen wie die von Woody Allen, ebenfalls bekennender Jude, der Liebermans Moralismus und Militärfreundlichkeit genauso kritisierte wie das Aufheben, das die Medien um den Glauben Liebermans machen, bleiben weitgehend ungehört.

Der Parteitag selbst wurde ebenfalls von Clinton dominiert - nicht zuletzt, weil Stunden vor der Antrittsrede Gores die Nachricht kursierte, er müsse sich wegen der Lewinsky-Affäre erneut vor einer Grand Jury verantworten. »Das Timing stinkt zum Himmel«, erklärte Jake Siewert, ein Sprecher des Weißen Hauses. Am Samstag sagte der Richter Richard Cudahy allerdings, er habe die Information unbeabsichtigt in einem Interview erwähnt, und entschuldigte sich bei allen Beteiligten.

In seiner Antrittsrede ging Gore auch auf familiäre Werte ein - Treue in der Ehe, die Liebe seiner Eltern, seine Kinder und sein Enkelkind. Außerdem redete Gore über seine Zeit als Soldat in Vietnam - er habe den Krieg missbilligt, sei aber trotzdem Soldat geworden, weil es ansonsten »einen anderen Jungen aus seiner Stadt« getroffen hätte. Clinton war nicht in Vietnam. Bei den Sachthemen lobte Gore die Arbeit der Regierung, meinte vorsichtig, man müsse etwas gegen die Armut tun, wandte sich gegen die von Bush vorgeschlagenen Privatisierungen in der Sozialversicherung und versuchte auch sonst, sich mit der Rede seines Gegenkandidaten auseinanderzusetzen; was wegen deren inhaltlicher Leere allerdings schwer fiel.

Im Nachhinein wurde der Parteitag als mäßiger Erfolg gewertet. Zwar ist Gores Beliebtheit gestiegen, und es ist zu erwarten, dass in den demnächst folgenden Fernsehdebatten Gore seinem Gegner noch einige Prozentpunkte abnehmen kann. Dennoch, so meinte ein Kolumnist der New York Times, wirkte der Parteitag eher wie eine Geburtstagsparty, die besorgte Eltern für ihr nicht sonderlich beliebtes Kind geben. Er beschrieb, wie der Schauspieler Tommy Lee Jones als Redner auftrat und dem Publikum erklärte, damals in Harvard habe er mit seinem room-mate Al Gore »Star Trek« geschaut, als man vielleicht hätte studieren müssen.

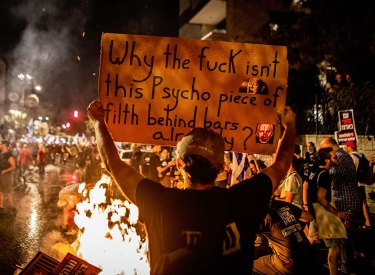

Wie der Parteitag der Republikaner in Philadelphia, so war auch die Natio-nal Convention der Demokraten in Los Angeles ein Anziehungspunkt für Proteste mehr oder weniger linker Gruppen. Mehrere Zehntausend Demonstranten gingen u.a. gegen die Todesstrafe, den industriellen Gefängniskomplex, die Ausgrenzung Armer und die Verflechtung von Wirtschaft und Parteien auf die Straße - Gores Familie z.B. unterhält beste Beziehungen zum Mineralölkonzern Occidental Oil, der in Kolumbien auf dem Land der U'wa-Indios Öl fördern will. In die Nähe des Parteitages aber kam niemand. Die Polizei hatte das Areal im Stadtzentrum weiträumig abgesperrt und führte intensive Kontrollen durch.

Für das seit Jahren wegen Rassismus in der Kritik stehende LAPD war der Parteitag eine Art Prüfung. Es durfte keinen Skandal geben, der die bundesweiten Medien erschüttern könnte; gleichzeitig musste der reibungslose Ablauf des Parteitages gewährleistet werden. Die Erinnerungen an die Straßenkämpfe in South Central L.A. 1992 sind noch sehr präsent. Verstärkung wurde angefordert; 2 700 braun uniformierte Polizisten von der Highway Patrol eilten dem LAPD zur Hilfe. Beinahe alle Luxusgeschäfte im Zentrum hatten für die Zeit der Convention geschlossen und ihre Schaufenster verbarrikadiert. Man befürchtete Angriffe - es gab also keinen Einkaufsbummel für die Delegierten.

Auch auf Seiten der Demonstranten war die Stimmung angespannt. Die Aktivisten des anarchistischen Black Block waren in Philadelphia in die Kritik gemäßigterer Kräfte geraten: »Wenn ihr zur Gewalt greift, hört man uns nicht mehr zu.« Der Black Block nahm sich die mäßigenden Worte zu Herzen; Militanz auf Seiten der Demonstranten blieb weitgehend aus. Das LAPD war hingegen nicht so zimperlich: Straßenblockaden wurden durch Schlagstockeinsätze und Gummigeschosse sofort aufgelöst. Allerdings hatte die sehr großzügige Absperrung des Parteitagsgeländes ohnehin schon dafür gesorgt, dass der Straßenverkehr weiträumig umgeleitet wurde.

Ohne militantes Auftreten wurde den Protestierenden von den Medien eher geringe Aufmerksamkeit geschenkt. Man erging sich in Lob-Bekundungen für das LAPD - es gab 194 Festnahmen, davon gut ein Drittel wegen Straftatbeständen. Eine kritische Situation entstand, als die Polizei bei einem Konzert - u.a. mit der Band Rage Against the Machine - den Strom abdrehte und den Platz räumte, doch auch hier ging es relativ glimpflich ab. Am Samstag wurde dann das LAPD insgesamt, ähnlich wie schon die Polizei von Philadelphia, für seine Leistungen im Rahmen des Parteitages ausgezeichnet. Die Taktik »Gummigeschoss statt Festnahme« scheint aufgegangen zu sein.