Energiesupermacht auf tönernen Füßen

Keine Mutmaßungen über Putins Psyche, keine Spekulationen über die Pläne des Kreml: Felix Jaitner liefert in seinem neuen Buch »Russland: Ende einer Weltmacht« eine faktenreiche Darstellung der ökonomischen Entwicklung Russlands. Dabei lautet die Leitfrage, wie der demokratische Aufbruch der späten achtziger Jahre in die von Militarismus geprägte autoritäre Herrschaft der Gegenwart münden konnte.

Nach Ansicht des Autors, der mit dieser Studie an der Universität Wien promoviert hat, begann der Niedergang mit der Amtsübernahme des damaligen russischen Präsidenten Boris Jelzin im Jahr 1991. Dieser brachte umfassende Wirtschaftsreformen auf den Weg, die unter der Bezeichnung »Schocktherapie« in die Geschichtsbücher eingingen. Staatliche Preiskontrollen wurden aufgegeben, der Binnenmarkt wurde für Importe geöffnet und staatliches Eigentum privatisiert.

Unter Präsident Jelzin flossen die Gewinne vor allem in private Hände, wodurch sich die kleine, superreiche Oberschicht der sogenannten Oligarchen herausbildete.

Die ausländische Konkurrenz fegte die inländische Wirtschaft beiseite und sorgte für einen ökonomischen Kollaps, der Jaitner zufolge schwerer wog als die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs. Behaupten konnte sich lediglich der Rohstoffsektor, insbesondere der Öl- und Gasexport, wodurch Russland fortan auf ein extraktivistisches Exportmodell, also auf die Förderung und den Verkauf von Rohstoffen, ausgerichtet war. Jaitner sieht darin einen wesentlichen Grund für die strukturellen Probleme des heutigen Russland.

Unter Präsident Jelzin flossen die Gewinne vor allem in private Hände, wodurch sich die kleine, superreiche Oberschicht der sogenannten Oligarchen herausbildete. Auf der anderen Seite ließen die Schäden der Schocktherapie eine verarmte Unterschicht entstehen, die seinerzeit fast ein Drittel der Bevölkerung umfasste.

Damit war auch der Boden für die Verfassungskrise von 1993 bereitet, als sich das russische Parlament, das ein langsameres Reformtempo durchsetzen wollte, und Jelzin einen Machtkampf lieferten, den der Präsident für sich entschied. Per Dekret löste Jelzin das Parlament auf und ließ es von präsidententreuen Militäreinheiten stürmen. Anschließend installierte er ein autoritäres präsidiales System, das durch eine Volksabstimmung formal bestätigt wurde.

Beginn des »Bonapartismus« in Russland

Seitdem ist die Macht beim russischen Präsidenten konzentriert, der auch alle wichtigen Posten in der Zentralbank und der Justiz besetzen und zudem Dekrete mit Gesetzesrang erlassen kann. Jaitner sieht darin das Ende der Demokratisierung und den Beginn des »Bonapartismus« in Russland, wie politische Regime, bei denen eine charismatische Führerfigur die Macht an sich reißt, um die kapitalistische Entwicklung im eigenen Land voranzutreiben, bezeichnet werden.

Der Begriff geht auf das historische Vorbild Louis Bonaparte beziehungsweise Napoleon III. zurück, den die Franzosen 1848 zum Präsidenten wählten. Zweieinhalb Jahre später verschaffte er sich gewaltsam diktatorische Vollmachten, die er sich von einem Plebiszit bestätigen ließ. Die Parallelen zu Jelzin sind deutlich. Mitte 1998 kam es in Russland zum Staatsbankrott und zu einer Vertiefung der sozialen Krise. Jelzin konnte sich noch einige Zeit behaupten, bis er schließlich die Macht zum Neujahrstag 2000 Wladimir Putin übertrug, der sie bis heute innehat.

Anders als sein Vorgänger verwehrte Putin den Oligarchen den Zugang zur Macht, auch ließ er die Rohstoffeinnahmen stärker vom Staat abschöpfen, wobei er darauf achtete, dass für die Oligarchen noch immer genügend abfiel, um es sich mit ihnen nicht zu verderben. Mit den neu gewonnenen Einnahmen konnten Auslandsschulden getilgt und darüber hinaus beachtliche Devisenreserven aufgebaut werden.

Arrangement zwischen Staat und Oligarchen

Auch gab Putin einen Teil der Mittel an die Gesellschaft weiter, was große Teile der Bevölkerung aus der Armut entließ. So entstand eine neue städtische Mittelschicht, die ihrem Präsidenten gewogen war. Auf diese Weise gelang eine autoritäre Stabilisierung der Gesellschaft. Eine Demokratisierung, so Jaitner, fand jedoch nicht statt, ganz im Gegenteil habe Putin die bonapartistische Wende seines Vorgängers fortgesetzt.

2008 übergab Putin die Amtsgeschäfte formal an Dmitrij Medwedjew, übte als Ministerpräsident aber weiterhin seine Macht aus, um 2012 ins Präsidentenamt zurückzukehren. Die Opposition warf der Regierung Wahlmanipulation vor, in der Bevölkerung kam es zu Protesten, das Arrangement zwischen Staat und Oligarchen stand zur Disposition. Nach einer kurzen Phase des Entgegenkommens ließ Putin die Proteste gewaltsam niederschlagen. Von nun an, so Jaitner, reagierte das Regime Putin auf solche Herausforderungen stets mit Gewalt und dem Ausbau seiner autoritären Herrschaft.

Infolge der westlichen Sanktionen verlagerten sich die russischen Rohstoffexporte nach China, Indien und in den postsowjetischen Raum, so dass sich das Regime sowohl ökonomisch als auch geopolitisch weiter stabilisieren konnte.

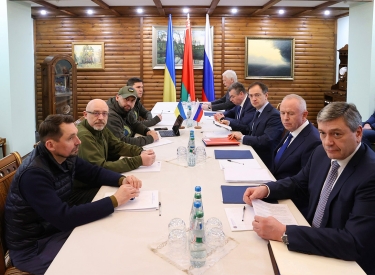

Um das Regime zu stabilisieren, wurde eine antiwestliche Ideologie immer wichtiger, die Russland als Gegenmodell zum korrupten Westen herausstellen sollte. In diesem Sinne wurde auch die Einrichtung eines eurasischen Machtblocks angestrebt, dessen Kern die drei »russischen Länder« Russland, Belarus und die Ukraine bilden sollten. Bekanntlich scheiterte dieses Projekt im Jahr 2014 am Widerstand der ukrainischen Zivilgesellschaft, woraufhin Russland die Krim besetzte und die Separatisten im Donbass unterstützte. Acht Jahre später folgte der offene Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Infolge der westlichen Sanktionen verlagerten sich die russischen Rohstoffexporte nach China, Indien und in den postsowjetischen Raum, so dass sich das Regime sowohl ökonomisch als auch geopolitisch weiter stabilisieren konnte. Ein Wandel, so Jaitner, sei deshalb auch nach Beendigung des Kriegs gegen die Ukraine nicht zu erwarten.

Ein russischer Sieg würde das Regime Putin weiter festigen, eine Niederlage hätte wohl seinen Fall zur Folge, würde aber entweder noch extremere Kräfte an die Macht bringen oder zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen. Zugleich zeigt der Autor auf, dass die »Energiesupermacht« Russland auf längere Sicht gesehen auf tönernen Füßen steht, weil der Extraktivismus auf Dauer kein tragfähiges Entwicklungsmodell in Zeiten des Klimawandels sein kann.

Das System Putin steht stabil da

Man merkt dem Buch an, dass der Autor über profundes Wissen verfügt. Er präsentiert dieses allerdings in Form einer Faktenfülle, die den Leser geradezu erschlägt, weswegen man das Buch mit höchster Konzentration lesen muss. Die wichtigsten Entwicklungen deutlicher hervorzuheben und Thesen stärker zuzuspitzen, wäre für die Lektüre sicher hilfreich gewesen.

Kritisch ist außerdem anzumerken, dass die hybride Kriegsführung, die zahlreichen Giftmorde und Gewaltakte des Systems Putin kaum erwähnt werden. Jaitner konzentriert sich vor allem auf die basale Entwicklung, doch gerade dadurch gelingt ihm ein enorm wichtiger Beitrag zum Verständnis des heutigen Russland.

Bleibt noch der irritierende Titel »Ende einer Weltmacht« zu erwähnen – steht doch das System Putin recht stabil da. Ursprünglich sollte das Buch wohl »Öl und Gas. Russlands Entwicklungsmodell« heißen, denn mit diesem Titel ist das Buchcover bei einigen Internetanbietern zu sehen. Offenbar hat man sich in letzter Minute für eine eher reißerische Variante entschieden.

Felix Jaitner: Russland: Ende einer Weltmacht. Vom autoritär-bürokratischen Staatssozialismus mit Ressourcenextraktivismus und Kriegswirtschaft in die Zukunft? VSA, Hamburg 2023, 283 Seiten, 29,80 Euro

Kurse für Faschisten

Kurse für Faschisten