»Um Transrechte zu etablieren, muss definiert werden, was Geschlechtsidentität für das Gesetz heißt«

Ende 2020 haben Sie im britischen »Spectator« von den Attacken berichtet, denen Sie sich aufgrund ihrer Positionen zu Geschlechterfragen ausgesetzt sehen. Unter anderem fußen die Vorwürfe darauf, dass Sie sagen, »was einst als Wahrheit anerkannt war: Frauen sind Frauen und Männer sind Männer.« Sie haben betont, dass die Angriffe auf Sie von links kommen und nicht nur antifeministisch, sondern auch antisemitisch motiviert seien.

Die intellektuelle Linke hat stets antisemitische Tropen verwendet, die spitzfindiger sind als diejenigen, die Neonazis verwenden. Jeremy Corbyn hat das sogar verstärkt, in der Linken wie in den Medien. Die Sprache, die in den Genderdebatten der letzten Jahre, insbesondere zum Gender Recognition Act (dem deutschen Transsexuellengesetz vergleichbar; eine Novelle wurde in den vergangenen Jahren diskutiert, Anm. d. Red.) gegen mich verwandt wurde, unterschied sich von der, mit der andere Radikalfeministinnen oder feministische Akademikerinnen diskreditiert wurden. Ich bin beispielsweise »Nazi« genannt worden, eine ziemlich linke Verkehrung antisemitischer Verfolgung. Ich bin von einer Universität ausgeladen worden, und ein sich mit Menschenrechten befassender Akademiker, der weiß, dass ich jüdisch bin, hat mir am Holocaust-Gedenktag bescheinigt, ich würde »die Geschichte des Holocaust nicht kennen«, weil auch Transmenschen in diesem umgekommen seien.

In den vergangenen Jahren war von Seiten mancher Transaktivisten oft von einer gesellschaftlichen »Auslöschung« (»erasure«) von Transmenschen die Rede.

Diese Rhetorik gibt es schon länger. In Großbritannien sehen sich Transmenschen verschiedenen Formen von Diskriminierung ausgesetzt – etwa was ihre Krankenversicherung oder ihren Arbeitsplatz anbelangt. Aber im Wortsinn wird ihre Identität nicht ausgelöscht. Heutzutage sind solche Behauptungen erfolgreich, weil die Linke von der »Sei nett«-Rhetorik erfasst worden ist, die Frauen abverlangt, nett zu allen zu sein, die sie aus welchem Grund auch immer kritisieren. Die Aufforderung, »nett« zu sein, ist die moderne Version des »Setz dich hin, sei still, ab in die Küche«, wozu Frauen sozialisiert werden, um später zu Müttern und zu Pflegepersonen für andere zu werden.

Tangiert dieses Postulat, eine »Auslöschung« sei im Gange, das als eine Art linker Shoah-Trivialisierung verstanden werden kann, rechtlich relevante Aspekte?

Ja, aber das Problem ist ein anderes. Linke Medien, Gewerkschaften und Parteien, die üblicherweise für unterdrückte Gruppen einstehen – ob es sich bei diesen um Frauen, Juden oder sexuelle Minderheiten handelt –, sind vollständig von der Rhetorik des »Ihr löscht uns aus« und »Ihr sprecht uns unser Existenzrecht ab« erfasst worden, und das nur, weil sie nicht als scheinheilig angesehen werden möchten. Es lässt sich aber nicht mit den Nazis vergleichen. Sechs Millionen in Gaskammern ermordete und in Wäldern erschossene Menschen – das ist buchstäblich Auslöschung, nicht aber, eine Identität zu bestreiten.

Sie sind öffentlich angefeindet worden, weil Sie sich für Räume einzig für Frauen sowie für Gesetze ausgesprochen haben, die den Geschlechtsunterschied anerkennen. Haben Sie institutionelle Unterstützung erfahren, als Sie attackiert wurden?

Anfangs hatte ich Schwierigkeiten. Ich hatte aber wirklich Glück, weil meine Hochschule mich unterstützt hat, und infolge dessen konnten andere genderkritische Feministinnen – Holly Lawford-Smith, Jane Clare Jones – an meiner Universität sprechen. Wir brauchten zwar Security und es gab friedliche Proteste, was aber in Ordnung ist, da dies zu einer Demokratie gehört. Anfangs wollten sie uns niedermachen, doch das gelang ihnen nicht, weil die Spitze meiner Universität absolut von der Wissenschaftsfreiheit überzeugt ist. Als sie dann erkannten, dass wir unsere Veranstaltungen organisieren konnten, haben sie sich bei der Personalabteilung gemeldet und um Vermittlung gebeten, um mit uns zu sprechen. Das bezeugt den Unterschied zwischen Hochschulen, die für Wissenschaftsfreiheit einstehen und solchen, die es nicht tun. No-platforming traf auch mich, aber weil meine Arbeit mit Menschenrechtsgesetzgebung befasst und international ist, sehen Leute, die mich anfeinden, dass ich mich der Frage widme, wie Regierungen untersagt werden kann, Menschen zu foltern, wie Genitalverstümmelung und Kinderehen verhindert und die Verfolgung von sexuellen Minderheiten beendet werden kann. Vielleicht macht es das für mich einfacher als für Kolleginnen in anderen Disziplinen.

Ein Argument von Aktivisten ist, dass Rechte von Transmenschen Menschenrechte seien. Befeuert die Annahme, dass diese verweigert würden, die vorgenannte Rhetorik?

Rechtliche Belange von Transmenschen sind menschenrechtliche Belange, so wie alle anderen Minderheitenrechte auch: Sie fallen dem Oberbegriff der Menschenrechte zu. Personen, die transgeschlechtlich oder homosexuell sind, können zusätzlichen Schutz benötigen – insbesondere in den 77 Ländern, in denen sie verfolgt werden. Es gibt zwischen diesen Rechten aber keine Hierarchie, was es zu beachten gilt, wenn es zu Konflikten zwischen ihnen kommt, die dann gesetzlich geregelt werden müssen. Transmenschen, sogenannte allies und Lobbygruppen bestehen darauf, dass Transrechte über jedem anderen Menschenrecht stehen, und legen oft nahe, dass es sich um die am meisten verfolgte Gruppe in der Menschheitsgeschichte handle.

Ich habe Feldforschung in vielen Ländern gemacht, und wer sich mit mir über die am meisten unterdrückte Minderheit austauschen möchte, möge nach Haiti gehen, das erste Land, dass das Joch der Sklaverei abgeworfen und Unabhängigkeit von Frankreich erstritten hat, und sich dort einmal die zuckerproduktionsbedingte Abholzung ansehen, die totale Zerstörung des Landes durch Armut, die Menschen auf dem Lande, die sich entscheiden müssen, ob sie mit dem wenigen Geld, das sie haben, ihren Kindern Essen kaufen oder doch lieber Tabletten, die das verschmutze Wasser reinigen, das sie trinken – und danach wieder mit mir über die am meisten unterdrückte Gruppe in der Welt reden. Diese Rhetorik und dieser Diskurs, dass Transrechte bei den Minderheitenrechten alles übertreffen würden, vertragen sich nicht damit, wie es in der Welt aussieht.

Global gesehen unterstreicht das auch der 2019 veröffentlichte UN-Report zu Antisemitismus als Menschenrechtsverletzung, an dem Sie mitgearbeitet haben.

Korrekt. Ich wusste bereits von der Diskriminierung von Juden in Ländern wie Tunesien und Marokko, aber von den Erfahrungen der Juden im Iran oder in Ägypten zu erfahren, von Menschen, die ihre Identität aus existentiellen Gründen vollständig verbergen müssen – das beweist ein ganz anderes Ausmaß von Unterdrückung. Eine solche erfahren auch im Westen viele Gruppen: Illegale Migrantinnen etwa leben am Rand der Gesellschaft, können dies aber aus Angst, abgeschoben zu werden, niemandem sagen. Und es gibt Transmenschen in Ländern wie Uganda, wo sie kriminalisiert werden, oder in Brasilien, wo die Mordrate an Transprostituierten hoch ist. Transmenschen im Vereinigten Königreich aber, die Gründe haben, für bestimmte Rechte zu kämpfen, sind schlichtweg nicht die am meisten marginalisierte, am meisten unterdrückte gesellschaftliche Gruppe.

Ist dieser Status nicht rechtlich zu klären?

Um Transrechte zu etablieren und Fehlinterpretationen zu vermeiden, müssen Definitionen dessen vorliegen, was Transgender und Geschlechtsidentität für das Gesetz heißen: Um einen Belang zu schützen, müssen wir ihn benennen können. Vor der neuen Frauenbewegung, Ende der sechziger Jahre, gab es beispielsweise kein Bewusstsein für sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz; die Bezeichnung benannte das Problem und was getan werden musste. Falls Leute definieren könnten, was Geschlechtsidentität ist, könnte man diese auch rechtlich schützen, aber falls nicht – was wird dann eigentlich geschützt?

Bauen Sie auf das Gesetz, um Antisemitismus zu bekämpfen?

Antisemitismus weist eine echte Triangulierung auf. Es gibt ihn bei der extremen Rechten, im radikalen Islam und als eher intellektuellen Antisemitismus bei Linken. Alle drei nutzen dieselbe Sprache, dieselben Tropen und Stereotype. Wie sich diese Verachtung manifestiert – ob als Schießerei in der Synagoge, beim Verbrennen der israelischen Flagge vor Botschaften, ob durch Strippenzieher-Karikaturen oder den Antisemitismus in der Labour-Partei –, unterscheidet sich aber. Wichtig ist, was die Holocaust Remembrance Coalition hierzu sagt: Juden sollten definieren, was Antisemitismus ist. Zu sagen, dass Israel kein Existenzrecht habe, bedeutet, dass einzig Juden kein Selbstbestimmungsrecht haben dürfen. Wenn das alle anderen haben, ist dies antisemitisch. Antisemitismus sollte von denjenigen definiert werden, die am meisten davon betroffen sind.Um nochmals auf meinen Artikel im Spectator zurückzukommen: Während ich nicht verberge, Jüdin zu sein, haben mir Nichtjuden gesagt, ich verstünde den Holocaust nicht – keiner anderen Minderheit würde man so etwas attestieren. Gesetze werden das nicht ändern, es ist eine Frage der Bildung. Ich finde es weitaus schwieriger, mit dem Antisemitismus von links umzugehen. Es schockiert mich, dass es unter meinen jüdischen Freundinnen und Bekannten niemand seltsam findet, dass Leibwächter vor der Schule meines Sohnes stehen, aber vor keiner anderen Schule. Wir wissen, wie wir einen Attentäter bekämpfen, der in eine Synagoge eindringt und Menschen ermordet. Wir verstehen diese Bedrohung. Aber Bedrohungen, die von links kommen – die sind weitaus schwieriger zu bekämpfen.

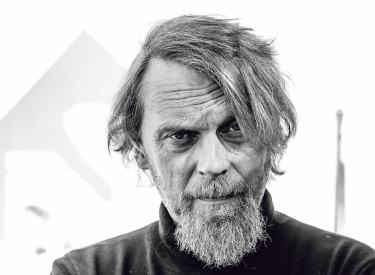

Rosa Freedman, geboren 1983, ist Professorin für Law, Conflict und Global Development an der Universität von Reading in England. Ihr Forschungsschwerpunkt sind Menschenrechte.

Zwischen Tatsache und Fiktion

Zwischen Tatsache und Fiktion