This is London banning

Es ist nach wie vor unverständlich, wieso jene Menschen, die meinen, dass Werbung derart wirkungsvoll sei, zugleich das massenweise getragene Kopftuch – am besten noch von öffentlichen Amtspersonen oder durch irgendwelche zu Idolen erhobenen Personen in der Werbung – in keiner Weise als Indoktrinierung verstehen können. Im Gegenteil, es wird als Freiheitssymbol gesehen H&M nahm in einem Clip unter dem Motto »There are no rules in fashion« zahlreiche »modische Freiheiten« auf. Dazu gehörte das Überschreiten von Geschlechtergrenzen, das Tragen scheinbar nicht altersgemäßer Bekleidung und das Tragen eines Kopftuchs durch das Model Mariah Idrissi. Sie war zwar nur zwei Sekunden zu sehen, wurde aber sogleich gefeiert als das erste Hijab-Model, das sie natürlich nicht war, sondern nur das erste, das den Einzug der islamischen Kleiderordnung im Westen besonders prominent verkörperte, was die ebenfalls Hijab tragende Remona Aly im Guardian zu der Einsicht brachte, dass der Einzug des Kopftuchs in die Popkultur eine Feier der Religionsfreiheit und der universalen Werte, auf die Großbritannien so stolz sei, darstelle. Das Tragen jenes Kleidungsstücks also, das in zahlreichen Ländern fashion rule oder gar fashion law schlechthin darstellt, und auch in westlichen Großstadtbezirken immer öfter zu sehen ist, soll allgemein als Maß der Freiheit und westlicher Werte gelten. Auch der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan, der im April 2016 noch meinte, man müsse irgendwie darüber reden, wieso so viele junge Frauen das Kopftuch tragen, immerhin könne in den entsprechenden Familien etwas Gruseliges vor sich gehen, brauchte nur vier Monate, um sich angesichts des südfranzösischen Verbots des Burkinis sofort für das freie Recht auf Unterdrückung in die Brust zu werfen und zu verkünden: »Ich halte daran fest: Ich denke, niemand sollte Frauen sagen, was sie anziehen können oder nicht. Punkt. So einfach ist es.«

Zwei Jahre später kommt nun also konsequenterweise doch ein Verbot, natürlich nicht des Hijabs, sondern falscher Reklame, denn: »Niemand sollte sich während der Fahrt mit der U-Bahn oder dem Bus unter Druck gesetzt fühlen von unrealistischen Erwartungen, die seinen Körper betreffen.« Genau dies bezeichnet das Aussetzen der Urteilskraft, das freizügige, in Teilen schönheitsnormierende Werbung, wie sie im Westen existiert, nicht einmal fälschlicherweise auf dieselbe Stufe stellt wie Kopftuch und Burkini sowie deren Propagierung, sondern die erste anscheinend für gefährlicher hält als zweitere, und gegen sie vorgeht.

»Nutzen Sie Unsicherheiten nicht aus«, fordert der britische Werberat. Werbung möge eher verdeutlichen, dass alle gut so seien, wie sie sind. Dabei scheint den Verantwortlichen kaum aufzugehen, dass die Aufgabe der Werbung gerade darin besteht, neue Bedürfnisse zu produzieren, was kaum gelingen würde, wenn alle damit zufrieden wären, wie sie sind, und die Werbung selbst dies sogar noch bestärken sollte. Das einzige Urteil, das der Werberat aussprechen dürfte, wäre, dass jede Werbung falsch ist; Unterschiede in jener Gestaltung des Falschen verweisen auf grundlegende Unterschiede der Kulturen, in denen etwas beworben wird.

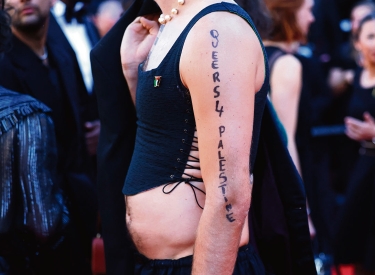

Während eine Hijab-Shampoowerbung die faktische Gebrauchsweise des Produkts aktiv und im wahrsten Sinne des Wortes verschleiert, da sie vor der frauenfeindlichen Institution des Kopftuchs kapituliert, versucht westliche Werbung die Leerstelle des verfallenen Gebrauchswerts sexuell zu füllen. Dabei appelliert sie an die bei allen Menschen unterschwellig vorhandenen Mechanismen des magischen Denkens wie auch an die unterdrückte Sexualität. Die Kritik an Epiphänomenen der Werbung ist falsch, der Fokus der Kritik jener Phänomene bezeichnend – wie im Falle einer Kampagne von American Apparel aus dem Jahr 2014, in der die Firma darauf hinwies, dass man über die Arbeitsbedingungen der Kleidungshersteller reden müsse, und dies, wie von dem Konzern gewohnt, mit viel nackter Haut unternahm. Die puritanische Aufregung war enorm, kümmerte sich aber kaum um den Hintergrund. Das Model Maks, eine junge Angestellte, die in Bangladesh geboren wurde und sich in den USA endlich vom Islam abwenden konnte, ist in der Werbung oberkörperfrei zu sehen, über ihre Brust läuft der Schriftzug »Made in Bangladesh«, eine deutliche Botschaft an alle Sittenwächter. In dieser Vermengung des Blicks auf die Produktion der Kleidung sowie des Rechts auf Nacktheit – auch und gerade für eine (ehemalige) Muslimin – stellte jene Werbung bei aller ideologischen Aufladung doch eine gewisse Selbstermahnung des Westens dar. Wie viel progressiver erscheint dagegen dem heutigen Feminismus der »Pro Hijab« von Nike, dessen Name nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass er aus dem Stoff »Pro power mesh« gewebt ist, sondern auch assoziativ die Fürsprache für das Kopftuch festhält. Die drei züchtigen Markenbotschafterinnen – Ibtihaj Muhammad, Zeina Nassar und Zahra Lari – boten dabei eine angenehme, unaufmüpfige, heißt interkulturelle Art des »Empowerment«.

Selbst die ASA musste eingestehen, dass ein sexuell konnotierter Charakter nicht per se problematisch sei, sondern nur, wenn er nicht in direkter Verbindung zum Produkt stehe. Wie schnell dies als reiner Schematismus frei dreht, bewies die Organisation selbst: Ebenfalls von der ASA verworfen wurde eine Kampagne eines Weinherstellers, die unter dem Slogan »#Tastethebush« das Bild einer Frau in weißem Kleid zeigte, deren Schambereich durch ein vor ihr stehendes Weinglas bedeckt wird. Warum eine Werbung, die den Konsum von Wein, den man durchaus als eine der höchsten Formen des kulinarischen Genusses bezeichnen kann, in eine explizite und affirmative Verbindung zum Cunnilingus, inklusive der Enttabuisierung der Schambehaarung und potentiell der Menstruation stellt, nun gerade frauenfeindlich sein soll, dürfte schwierig zu erläutern sein. Vielmehr wäre die Abwehr des Zusammenhangs von Geruch und Geschmack als allgemeinste Tabuisierung des Sexuellen zu betrachten.

***

In der Faz hielt Jürgen Kaube fest, dass »die Stereotypebekämpfung kaum bei den Geschlechtsrollen haltmachen kann – und auch nicht willkürlich bei der Werbung, weswegen eigentlich auch für Kinofilme, Romane und Theaterstücke solche Selbstkontrollagenturen einzurichten wären«. In dieser polemisch gemeinten Überspitzung ist negativ aufgehoben, dass einzig wirksam eine frühstmögliche Immunisierung gegen Werbung und die Kulturindustrie wäre, die aus einer Aufklärung über die Funktionsweisen von Reklame bestehen müsste. Eine Aufklärung, die eben keine ist, wie im Fall der Schweizer Organisation Terre des Femmes, die mit der deutschen nur noch den Namen, aber kaum Positionen teilt. Sie stellten auf olakaten die Frage »Was haben Brüste mit Parfüm zu tun?« und lieferten die Antwort gleich mit: »Genau: Nichts!« Das ist offensichtlich realitätsfern und kontrafaktisch – immerhin entfaltet Parfüm gerade auf dem gut durchbluteten Dekolleté besonders gut seine Wirkung.

Darüber hinaus erhält man für solche Botschaften zweifelhaften Zuspruch von einer Seite, der wahrlich zum Überdenken der eigenen Kampagne einladen sollte. Die beiden Parfümhersteller Christian Lacroix (»Tumulte«) und Givenchy (»Organza Indècende«) haben den Hinweis der Frauenrechtler angenommen und umgesetzt. Im ersten Fall verschwand die laszive Frau ganz aus der bildlichen Darstellung in der Werbekampagne und nur die Parfümflasche selbst rückte in den Fokus, im anderen Fall verhüllte das Model seine halb entblößte Brust. Doch auch diese Angelegenheit hat wieder einen kleinen Haken: Die Kampagnen ohne freizügiges Model wurden allein für den (saudi-)arabischen Markt produziert. Nicht zuletzt auch in diesem Sinne stehen ausgerechnet gewisse der als sexistisch gerügten Reklamen als negative Platzhalter für die Restbestände westlicher Freiheiten. Und das ist in der Tat ein Elend.