Schuften für das Bio-Öko-Paradies

Nicht nur Waren überqueren täglich Ländergrenzen und Kontinente, sondern auch ihre lohnabhängigen Produzenten und Produzentinnen. In Europa wuchs seit dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus und der Osterweiterung der Europäischen Union insbesondere die zeitlich befristete Arbeitsmigration. Seit der Einführung der vollen Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU für Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn ab Mai 2011, für Rumänien und Bulgarien zum Januar 2014, zieht es zahlreiche Arbeitskräfte aus osteuropäischen Ländern wegen des starken Lohngefälles nach Westen. Als moderne Wanderarbeiter und -arbeiterinnen überschreiten sie regelmäßig die europäischen Binnengrenzen, um ihr Herkunftsland für wenige Monate oder einige Jahre zu verlassen und ihren Lebensunterhalt in einem anderen Land zu verdienen, dabei aber zwischenzeitlich zu ihren Familien zurückzukehren.

Zu einem der beliebtesten Ziele der innereuropäischen Migration wurde Deutschland. Die verheerende Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 ließ das soziale und wirtschaftliche Gefälle innerhalb Europas weiter wachsen und stärkte die Position Deutschlands als ökonomische Hegemonialmacht. Entgegen verklärenden Darstellungen suchen viele Wanderarbeiter:innen in Deutschland nicht nach Glück und Wohlstand, sondern haben in ihren Herkunftsländern schlicht kein Auskommen mehr, wozu nicht zuletzt die deutsche, auf Niedriglohn basierende Exportwirtschaft und das deutsche Insistieren auf Austeritätspolitik innerhalb der EU beigetragen haben.

Die Saisonarbeit ist geprägt von mangelhafter Unterbringung, Lohnraub, Arbeitszeitbetrug und gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen.

Bestimmt wird die Arbeitsmigration in Europa wie auch in Deutschland vom Migrationsregime der EU. Dieses beruht auf rigoroser Abschottung nach außen und auf Öffnung im Inneren: Einerseits restriktive Einwanderungspolitik gegenüber Menschen aus Drittstaaten und tödliche Abschottung gegen Geflüchtete; andererseits das Recht auf Freizügigkeit für EU-Bürger:innen. Diese fördert zwar den Import von billiger Arbeitskraft in die wirtschaftlichen Zentren, lässt die Arbeitskräfte jedoch weitgehend rechtlos zurück. Nur die wenigsten Wanderarbeiterinnen und -arbeitern sind in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen angestellt. Die meisten von ihnen schuften in der Leiharbeit oder als Werkvertragsbeschäftigte und Scheinselbständige in dubiosen Vertragskonstruktionen.

Größter Profiteur dieses Ausbeutungssystems ist Deutschland. Ohne die Hunderttausenden Wanderarbeitskräfte, die regelmäßig ihre Herkunftsländer verlassen, um in Deutschland zu arbeiten, würden zahlreiche Wirtschaftszweige schlicht zum Erliegen kommen. Das ist eine der Grundlagen des deutschen Exportmodells. Die Regelungen der Europäischen Union zur grenzüberschreitenden Arbeitsmigration produzieren eine Gruppe sehr mobiler Arbeitskräfte, deren Ausbeutung durch niedrige Löhne und prekäre Beschäftigungsverhältnisse die Basis der Profite in Branchen wie der Bauindustrie, der Fleischverarbeitung, der Landwirtschaft, der Pflege, der Logistik und zunehmend auch im industriellen Sektor bildet. Exporteuropameister – ein Großteil der hierzulande produzierten Waren wird an europäische Nachbarländer verkauft – ist Deutschland nicht zuletzt wegen des Imports von billiger Arbeitskraft und der damit verbundenen Senkung der Produktionskosten, mit der es gelingt, in der Staatenkonkurrenz die Nase vorn zu haben.

In kaum einem Sektor spielt migrantische Arbeitskraft eine solch tragende Rolle wie in der Landwirtschaft. Etwa 300 000 Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa arbeiten in der deutschen Landwirtschaft. Ohne sie wären die Ernten nicht zu bewältigen – vom Spargelstechen im April bis zur Mitte Oktober endenden Weinlese. Diese Form der zielgerichteten saisonalen Migration setzt eine enorme Flexibilität der Betroffenen voraus. Eine wesentliche Rolle spielen die temporären Erntehelfer:innen im Bereich der landwirtschaftlichen Sonderkulturen, also bei Wein, Hopfen, Erdbeeren, Spargel und anderen Obst- und Gemüsesorten.

Unter welch prekären Bedingungen die Erntehelfer:innen hierzulande arbeiten, zeigen die Veröffentlichungen der Initiative Faire Landarbeit, eines Bündnisses, in dem sich die für den landwirtschaftlichen Sektor zuständige Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU), Faire Mobilität – die DGB-Beratungsstellen für mobile Beschäftigte –, der Europäische Verein für Wanderarbeiterfragen und andere Organisationen und Einzelpersonen zusammengeschlossen haben. Die Initiative versucht, die Ausbeutung in der Landwirtschaft ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. In ihrem alljährlichen Bericht zur Arbeitssituation auf deutschen Feldern beschreibt sie die katastrophalen Arbeits- und Lebensverhältnisse der Saisonarbeiter:innen, geprägt von mangelhafter Unterbringung, Lohnraub, Arbeitszeitbetrug und gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen.

Es scheint, dass es die Behörden den Betrieben leichtmachen, ihre ausbeuterische Praxis zu verschleiern.

Einen anschaulichen Blick auf die Lage von mobilen Beschäftigten in Europa werfen auch die jüngst auf der tschechischen Website A2larm.cz erschienenen Reportagen von Saša Uhlová. Für die Reihe »Helden der kapitalistischen Arbeit« begab sich die tschechische Journalistin, Tochter der berühmten tschechoslowakischen Dissidenten Petr Uhl und Anna Šabatová, jeweils einen Monat lang in eben jene Arbeitsverhältnisse in Westeuropa, die auf der Ausbeutung von Arbeitskräften aus dem Osten der EU basieren. Sie schleuste sich in Frankreich in die Pflege ein und in Irland als Haushaltshilfe. Einer ihrer Wege führte sie auch nach Deutschland, in die Landwirtschaft Baden-Württembergs. Ihre investigative Recherche offenbart die unzumutbaren Arbeitsbedingungen auf den Feldern und in den Produktionshallen des Hofs, auf dem sie arbeitete und mit ihren hauptsächlich aus Polen stammenden Kolleginnen – Uhlová sprach nur von »den anderen Frauen« – auch untergebracht war.

Die Reportage zeigt, wie die deutsche Landwirtschaft systematisch Richtlinien zum Arbeitsschutz umgeht. Einen geregelten Achtstundentag gab es nicht. Besonders ging es Uhlová an die physische und psychische Substanz, keine freien Tage zu haben: Samstags und sonntags wurde gearbeitet wie an jedem anderen Wochentag. Uhlová berichtet zudem von hohem Druck, den Arbeitsplatz nicht zu verlassen, sogar der Toilettengang sei ihr peinlich gewesen.

Die Systematik hinter diesem Bruch grundlegender Arbeitsrechte zeigte sich bereits in der Arbeitszeiterfassung. Es gab zwei verschiedene Stundenzettel, die die Arbeiterinnen unterschreiben mussten. Auf einem Zettel trug Uhlová ihre Arbeitszeiten minutengenau ein. Auf einem zweiten Zettel hingegen, der wohl für das Finanzamt vorgesehen war, war bereits alles ausgefüllt und sie sollte nur unterschreiben. Diesem Dokument nach hätte sie eine normale Fünftagewoche bei Achtstundentagen zum gesetzlichen Mindestlohn gearbeitet, der im Sommer bei 10,45 Euro pro Stunde brutto lag. Ihre Arbeitszeiten waren aber nicht normal – der Stundenlohn wurde dadurch stark gedrückt. Insgesamt erhielt Uhlová nach einem Monat ununterbrochener harter, körperlicher Arbeit 1 500 Euro Lohn netto, bar ausgezahlt.

Der Arbeitstag begann bei Uhlová um sechs Uhr morgens, in der Regel dauerten die Schichten zwölf Stunden, anfangs bis zu 14 Stunden. In ihrem Bericht erwähnt die Journalistin sogar eine Schicht, die erst nach 17 Stunden vorbei war. Über den Zeitpunkt des Schichtendes wurde sie bis zum Schluss im Ungewissen gelassen. Uhlová beschreibt es als besonders belastend, dass morgens unklar war, wie lange der Arbeitstag dauern wird. Ihre Schicht endete dem für offizielle Stellen gedachten Zettel zufolge um 16 Uhr, dabei gab es Tage, an denen sie bis 23 Uhr arbeitete. Lediglich am Freitag war bereits um 17 Uhr Schluss, damit die Arbeiterinnen sich im Supermarkt Lebensmittel kaufen konnten. In ihrer letzten Arbeitswoche erhöhte die Geschäftsleitung die Arbeitszeiten nochmals, die Supermärkte sollten für ein Sonderangebot mit Salat beliefert werden und daher dauerten die Schichten besonders lang. Uhlová spricht von einer »Höllenwoche«.

Auch abseits der Produktionsstätten zeugen Uhlovás Beschreibungen von miserablen Bedingungen. Sie beschreibt ihre Unterkunft noch als die schönste, andere Kolleginnen hätten in »hässlichen Baracken« schlafen und ihre wenige freie Zeit verbringen müssen. Eine polnische Kollegin schwärmte Uhlová davon vor, wie vergleichsweise luxuriös ihre Unterbringung in einem Hotel mit warmen Essen bei einem ähnlichen Saisonjob in Tschechien war. Dort hätte es nur zu viel Freizeit zwischen den einzelnen Schichten gegeben. Den etwa 35 Feldarbeiterinnen standen in der Küche zwei Herde zur Verfügung, vor allem in der einzigen täglichen Pause wurde es dort schnell chaotisch, wenn alle gleichzeitig kochen wollten. Sie schliefen zu dritt in einem kleinen Zimmer mit Etagenbett, der Fernseher mit polnischem Programm lief unablässig, wann immer eine von Uhlovás Nachbarinnen wach war. Im Bad gab es keinerlei Privatsphäre. Von der kräftezehrenden Arbeit erholen konnte man sich in diesem Umfeld nicht.

Von ihrem geringen Lohn musste Uhlová für ihr Bett und Wasser insgesamt 105 Euro zahlen, zudem noch 200 Euro Vermittlungsgebühr zahlen. Hinzu kamen weitere Kosten, die die Arbeiterinnen selbst tragen mussten, neben der Verpflegung bezahlten sie Putzmittel und Toilettenpapier selbst. Auch Gummistiefel und andere Arbeitsmittel wie Einweghandschuhe hatten die Arbeiterinnen selbst zu besorgen. Dazu kam noch weitere unbezahlte Arbeit, so waren die Arbeiterinnen dazu verpflichtet, die Unterkünfte und Toiletten jeden Tag zu putzen.

Am ersten Tag in der Produktionshalle erhielt jede der Arbeiterinnen ein Messer, das sie markieren und nicht verlieren sollten. Es war ihr wichtigstes Werkzeug, mit ihm hatten sie angeliefertes und frisch geerntetes Gemüse zu schälen, zu zerteilen und in Würfel zu schneiden, bei Verlust wurde es nicht ersetzt. Die Gemüsearten variierten stark, wenn die Arbeiterinnen Pech hatten, kam deutlich schwerer zu verarbeitendes, härteres und größeres Gemüse wie Weißkohl und Kürbisse.

Uhlová berichtet von unablässigem Druck, noch schneller und zugleich genauer zu arbeiten. Bereits am ersten Mittag habe ihr Handgelenk geschmerzt. Den Kolleginnen sah sie Schmerzen beim Verrichten der Arbeit an, eine musste aufgrund der Belastung am Handgelenk operiert werden. Uhlová selbst nahm bereits nach einigen Tag das Schmerzmittel Ibuprofen. Ihre Reportage zeugt von Schuften unter immensen Belastungen. »Es ist seltsam, wie normal hier alles zu passieren scheint. Tagsüber Gebrüll und Arbeit ohne Ende, abends sind alle völlig erschöpft«, kommentiert sie in ihrem Text.

Zudem beschreibt Uhlová ausführlich eine offizielle Inspektion in ihrem Betrieb, die zeigt, wie Behörden etwas vorgegaukelt wird und welch geringen Aufklärungswillen diese besitzen. Die Inspektion wurde wenige Tage vorher angekündigt, daraufhin änderte sich der Betriebsablauf. Die Anspannung zwischen den Arbeiterinnen und der polnischen Vorarbeiterin sei noch einmal gestiegen. Ihnen wurde eingetrichtert, dass sie ihre Arbeit verlieren könnten, sollte während der Kontrolle etwas schieflaufen, alle hatten Angst davor, auch die polnische Vorarbeiterin. Am Tag zuvor mussten stundenlang sämtliche Räumlichkeiten gereinigt werden, der gewohnte Produktionsbetrieb wurde dafür ausgesetzt. Morgens vor der Kontrolle mussten sie dann das dadurch entgangene Produktionspensum nachholen sowie schneller als üblich vorarbeiten, weil sie während der Anwesenheit der Kontrolleure langsamer und bedachter arbeiten sollten.

Sechs Stunden Arbeit ohne Pause und Essen sollten bis dahin vergangen sein. Sie bekamen an diesem Tag die Anweisung, während der Kontrolle nicht wie üblich ihre selbst mitgebrachten Einweghandschuhe zu verwenden, stattdessen durften sie nur vom Betrieb gestellte Arbeitsmaterialien von einem eigens aufgebauten Ausgabetisch verwenden. Auch ein Erste-Hilfe-Kasten wurde dafür angeschafft. Ihnen wurde gesagt, was sie bei Fragen über ihre Arbeit zu berichten hätten: dass sie neun Stunden arbeiteten mit zwei Pausen. Außerdem sollten sie betonen, kein Deutsch zu sprechen. Doch dazu kam es gar nicht, die Inspektoren sprachen nur mit den Vorgesetzten, an einem Gespräch mit den Arbeiterinnen zeigten sie keinerlei Interesse und wollten auch nicht deren offensichtliche Erschöpfung wahrnehmen. Es scheint, dass es die Behörden den Betrieben leichtmachen, ihre ausbeuterische Praxis zu verschleiern.

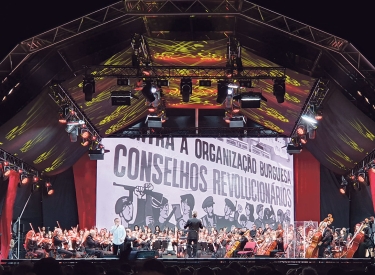

Doch trotz der Abhängigkeit der Arbeiterinnen unter den katastrophalen Arbeitsbedingungen berichtet Uhlová auch von kleinen Momenten des Widerstands. So planten sie an einem Tag, die Arbeit niederzulegen, sollten sie auch nach zwölf Stunden noch weiterschuften müssen. Einige der polnischen Frauen hätten in der Pause getuschelt, eine sei dann zu ihr gekommen und habe sie gefragt, ob sie wisse, was ein Streik sei. Über ihre Antwort, »Eine schöne polnische Tradition namens Solidarność«, hätten beide lachen müssen. Uhlovás Eltern hatten während der Zeit der Samtenen Revolution in Tschechien Ende der achtziger Jahre mit dieser polnischen Gewerkschaft zusammengearbeitet, die aus einer Streikbewegung hervorgegangen war. In Polen wie in Tschechien haben Streiks Prozesse ausgelöst, an deren Ende die beiden realsozialistischen Staaten zu Demokratien wurden. Zu einem Streik der Arbeiterinnen kam es aber während Uhlovás Monat in dem Landwirtschaftsbetrieb nicht.

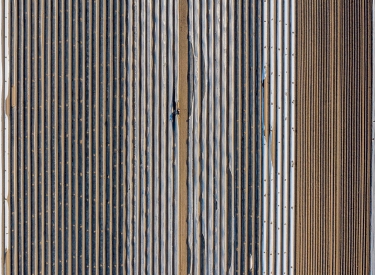

Danach besuchte Uhlová den dazugehörigen Hofladen zum ersten Mal. Sie beschreibt ihn als wunderschönes Bio-Öko-Paradies. »Deutsche in teuren großen Autos fahren dort einkaufen, und wenn sie zufällig eine von uns sehen, schauen sie normalerweise weg«, so Uhlová. Arbeiterinnen und Kund:innen hätten nichts voneinander mitbekommen, während der Öffnungszeiten des Ladens und dann noch weit darüber hinaus wurde auf dem Hof gearbeitet.

Durch Ausbeutung zur Exportnation

Durch Ausbeutung zur Exportnation