Sie schauen skeptisch

»der fremde steht ganz alleine inmitten einer feindlichen umwelt«, schreibt Elfriede Jelinek in ihrem Prosadebüt von 1969. Für die von Peter Handke herausgegebene Anthologie »Der gewöhnliche Schrecken« hatte sie die kurze Erzählung »Der fremde! störenfried der ruhe eines sommerabends der ruhe eines friedhofs« verfasst, in der ein Eindringling die Idylle einer Kleinstadt in Österreich durcheinanderbringt, denn »irgendwie gehört er nicht dazu«. Handke hatte für seine »Gruselgeschichtenanthologie« Texte in Auftrag gegeben, die »Horror nicht als Inhalt« abbilden, sondern »als Methode darüber zu schreiben, und zwar nicht stupid realistisch«. Und in der Tat ist Jelineks Erzählung weniger inhaltlich gruselig als vielmehr in ihrer Form verstörend, was nicht nur an der konsequenten Kleinschreibung und den fehlenden Satzeichen liegt – eine von der Wiener Gruppe um H.C.

Artmann, Oswald Wiener und andere inspirierte Entscheidung, die Jelinek im Jahr darauf in »wir sind lockvögel baby!« auch auf Romanlänge konsequent durchhielt. Alle trügerischen Selbstverständlichkeiten wollte die Anfang der Fünfziger gegründete Autorenvereinigung der Sprache mit dieser formalen Konsequenz austreiben, auch als Reaktion auf eine Gesellschaft, die sich selbst zum ersten Opfer des Nationalsozialismus stilisierte und hinter Phrasen die eigene Schuld versteckte und verdrängte, statt zu erinnern. Auch im Werk von Elfriede Jelinek ist diese Verdrängung eines der zentralen Themen, dem sie sich über die von ihr verwendete Sprache annähert. »Das Haus der Sprache ist mir leider zusammengekracht«, schreibt Jelinek in den Neunzigern in ihrem Zombie-Roman »Die Kinder der Toten«, in dem die Untoten als Chiffre für »unsere Geschichte, die nie ganz tot ist und der immer die Hand aus dem Grab wächst« zu lesen sind, wie sie in einem Interview ausführt. Die Sprache ist ebenso eine Wiedergängerin, eine Untote, in der sich die Verdrängung und das Vergessen vollzieht. »Wir müssen uns an dieser Geschichte abarbeiten, und wenn es kein Gedicht nach Auschwitz geben darf, dann würde ich sagen, es darf auch kein Gedicht geben, in dem Auschwitz nicht ist. Es muss immer da sein, auch wenn es weg ist. Und man wird trotzdem nicht fertig damit«, erklärt sie weiter.

Die Gegenüberstellung von tot und lebendig, fremd und heimisch ist es, die Jelinek interessiert.

Angelegt ist diese Auseinandersetzung mit der Geschichte über die Figur des lebenden Toten bereits in »Der fremde!«. »Fremd« ist dieser Eindringling, der sich als Vampir herausstellt, allerdings nur in den Augen der Kleinstadtbewohner, die ihm diese Rolle zuschreiben. Der vermeintliche Fremde stammt selbst aus der Stadt, hat einst hier gelebt, »weiß mehr als er zugibt«, aber »obwohl der fremde mit den dorfbewohnern auf du & du ist gelingt es ihm nur schwer mit ihnen wirklich warm zu werden«. Er wird schließlich, nachdem er einige der Anwohner gebissen hat und immer wieder ankündigt, einen größeren Plan bald in die Tat umzusetzen, selbst zum Opfer: »nun wird er gejagt der jäger ist zum wild geworden.« Als Fremder, »jemand der nicht hierher gehört« und daher wieder vertrieben werden muss, lässt er den wahren Horror sichtbar werden, den die Kleinstadt selbst hervorbringt: »alles sieht heiter friedlich und geruhsam aus. aber das ist nur schein.« Hinter diesem Schein tut sich die »menschenmauer gebildet aus leibern rümpfen und gliedmaßen« auf, die vom Verdrängten der Geschichte zeugt, von der Entmenschlichung und Grausamkeit. Der Fremde, der nicht der ist, »für den er sich ausgibt sondern ein andrer«, wird vor allem deshalb als Bedrohung empfunden, weil er an diejenigen erinnert, die ebenso wie er »hier in der umgebung jeden weg und jeden stein« kannten, aber genauso aus der Kleinstadt gejagt wurden, wie der Fremde am Ende der Erzählung.

»Was seid ihr doch für unheimliche Gesellen. Wir lebendigen atmenden Menschen stehen im schönsten Gegensatz zu euch«, erklärt in Jelineks Theaterstück »Krankheit oder Moderne Frauen« von 1984 Dr. Heidkliff der lesbischen Vampirin Emily. Diese Gegenüberstellung von tot und lebendig, fremd und heimisch ist es, die Jelinek interessiert. Der Fremde wird zur Gefahr, da seine Präsenz die Abgründe in der Kleinstadtgemeinschaft aufzeigt, die durchaus wörtlich zu verstehen sind: »ehe es sich die wirtstochter versieht öffnet sich genau unter ihr eine falltür. mit einem gellenden schrei auf den lippen stürzt sie in einen bodenlosen abgrund.«

Auf sprachlicher Ebene spiegelt Jelinek in der Erzählung die Undurchdringlichkeit einer Kleinstadt, in der jeder jeden kennt, alle »über ihre kleinen größeren und größten sorgen« plaudern und »jeder für jeden da« ist: Es ist kaum möglich einzudringen in den Text, in die Psychologie der Figuren; sie werden lediglich an ihrer Oberfläche erfasst. Der Textfluss wirkt, als beschreibe der Erzähler, was er gerade auf einer Kinoleinwand vor Augen hat, während er darüber hinaus diese Leinwand auch als Projektionsfläche für seine eigenen Phantasien nutzt. Im Jahr vor der Publikation war George A. Romeros »Night of the Living Dead« in die Kinos gekommen, der Jelinek nach eigenen Angaben in ihrem Schreiben geprägt hat. Und in der Tat ist es ein filmischer Blick, den der Erzähler bei Jelinek auf das Geschehen wirft: »auch das stubenmädchen (im bild links) schaut skeptisch.«

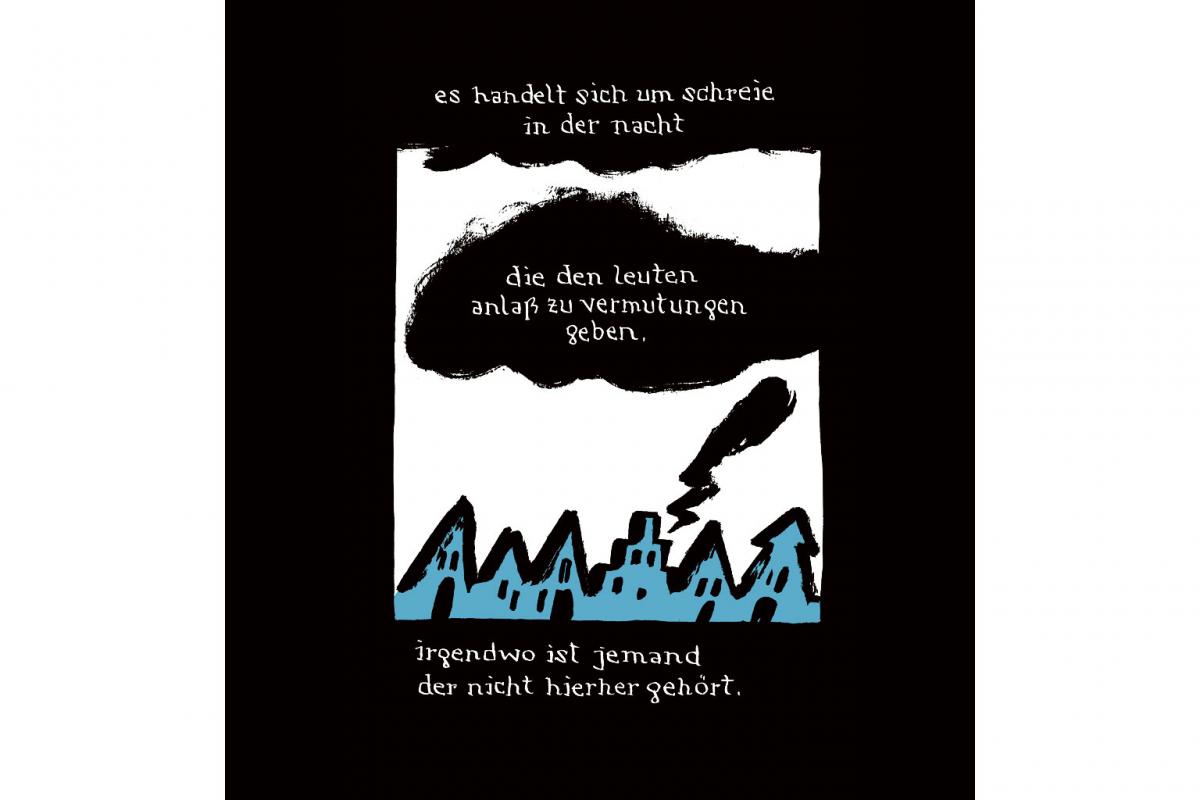

Dieses Zitat findet sich auch in Nicolas Mahlers Comicadaption der Jelinek-Erzählung, die im Rahmen einer von Isabel Kreitz konzipierten Reihe mit dem Titel »Die Unheimlichen« im Carlsen Verlag erschienen ist, in der Comiczeichner klassische und moderne Schauergeschichten interpretieren. Der Wiener Zeichner, der einem größeren Publikum in den vergangenen Jahren vor allem für seine Adaptionen von Weltliteratur von Thomas Bernhard über Marcel Proust bis zu Robert Musil bekannt geworden ist, und die Nobelpreisträgerin ergänzen sich fabelhaft: Mahler überträgt die von Jelinek in Sprache übersetzten Filmbilder zurück in Zeichnungen. »Meine Arbeit ist eigentlich immer das Streichen«, so hat er in einem Interview die Entstehung seiner Literaturadaptionen beschrieben. Schon Jelinek hatte die Sprache weniger zum Erzählen einer Horrorstory als vielmehr als Material genutzt, um eine verstörende Stimmung zu erzeugen. In der erneuten Reduktion der Sprache – wie auch den reduzierten Zeichnungen, die sich bei einem Panel pro Seite auf das Wesentliche konzentrieren – dringt Mahler noch weiter zum Kern dessen vor, was in Jelineks Sprachfluss immer wieder verschwimmen soll: wie nämlich aus dem Zusammenspiel medialer Bilder und Phrasen, Projektionen, Kleinstadtenge und Kleinbürgerängsten ein Fremder konstruiert, als Bedrohung wahrgenommen und aus der Gemeinschaft ausgestoßen wird. Mahler konzentriert sich auf die Wahrnehmung des Fremden durch die Kleinstadtbewohner, ständig »grübeln« sie über ihn, sind »nachdenklich« oder schauen »skeptisch«: »irgendetwas scheint nicht zu stimmen.«

Die Katzen des Louvre

Die Katzen des Louvre