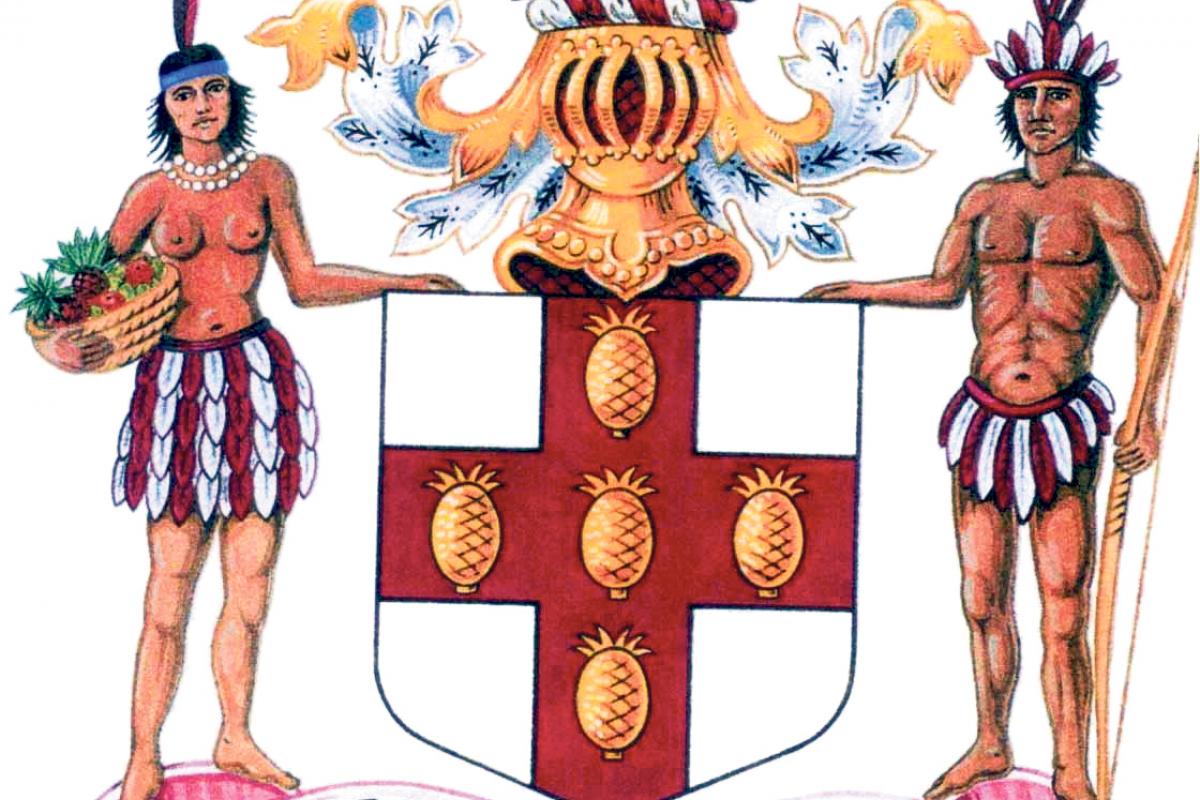

Austerität auf Jamaikanisch

Auf den ersten Blick gibt es finanzpolitisch eine gute Nachricht: Der grimmige Wolfgang Schäuble (CDU), strenger Verfechter einer restriktiven Ausgabenpolitik, hat als Bundesfinanzminister ausgedient. Aber auf den zweiten Blick macht das wenig aus. Seine politischen Vorgaben gelten weiter. Sollten die Unionsparteien, die FDP und die Grünen tatsächlich die künftige Bundesregierung bilden, werden sie die rigide Finanzpolitik Schäubles fortführen. Und nicht nur das: Eine neue Privatisierungswelle dürfte dazukommen.

Grundsätze einer gemeinsamen Politik

Bei ihren ersten Sondierungsgesprächen zu den Themen Finanzen, Haushalt und Steuern einigten sich die schwarz-gelb-grünen Unterhändler noch nicht auf Details. Aber sie verständigten sich auf Grundsätze einer gemeinsamen Politik – auch wenn es nach den Gesprächen Geplänkel über die Interpretation der Übereinkunft gab. Die Parteifunktionäre haben eine Liste mit Themen aufgestellt, über die gesprochen werden soll. Sie waren sich einig darüber, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, also an der von Schäuble beschworenen »schwarzen Null« festzuhalten.

Für die CDU ist der bisherige Kanzleramtsminister Peter Altmaier beim Thema Finanzen federführend. Ihm untersteht zurzeit das Bundesfinanzministerium, seit Wolfgang Schäuble zum Bundestagspräsidenten gewählt worden ist. Im Finanzministerium hat man eifrig die Koalitionsgespräche vorbereitet. Die Sachbearbeiter haben dem Düsseldorfer Industrieorgan Handelsblatt zufolge Altmaier mit Empfehlungen versorgt. »Aus Sicht des Finanzministeriums sollte die neue Regierung die rund 30 Milliarden Euro an Spielraum ›vorzugsweise‹ für Steuersenkungen, Investitionen in Infrastruktur (vor allem Breitbandausbau) sowie Fluchtursachenbekämpfung nutzen«, schreibt die Tageszeitung. Die Sachbearbeiter raten, eine Liste mit vorrangigen Anliegen aufzustellen. Für alle anderen Projekte, auf die sich die neue Regierung möglicherweise einigt, solle ein Haushaltsvorbehalt gelten. So lassen sich schöne Sachen ankündigen, die später ohne Probleme kassiert werden können.

Die »Schuldenbremse« verbietet Bund, Ländern und Kommunen seit 2010, größere Kredite aufzunehmen. Vielerorts müssen und mussten deshalb staatliche Leistungen stark eingeschränkt, etwa Schwimmbäder geschlossen werden.

Die vier verhandelnden Parteien haben sich für Steuersenkungen und eine Verringerung des Solidaritätszuschlags ausgesprochen. Die Details stehen noch nicht fest. Noch ist unklar, ob der Solidaritätszuschlag in dieser Legislaturperiode ganz oder teilweise entfällt. Er wurde 1991 von der damaligen schwarz-gelben Regierung eingeführt, offiziell um zeitlich begrenzt Kosten der »Deutschen Einheit« zu bewältigen. Die Abgabe muss allerdings auch von den Menschen in der ehemaligen DDR gezahlt werden – obwohl sie mit der Deindustrialisierung ihrer Regionen bereits einen hohen Preis für den Beitritt zur Bundesrepublik bezahlt haben. Der Solidaritätszuschlag beträgt 5,5 Prozent des Steuerbetrags aus Einkommens-, Kapitalertrags – und Körperschaftssteuer. Würde er ganz abgeschafft, würde der Staat ab dem Jahr 2020 schätzungsweise 20 Milliarden Euro jährlich weniger einnehmen.

Menschen mit geringem Einkommen zahlen den Zuschlag nicht. Es kursiert der Vorschlag, dass er zunächst auch bei Einkommen bis zu 50 000 Euro entfallen soll. Es ist unwahrscheinlich, dass die FDP sich darauf einlässt. Aber selbst wenn das zeitweise so kommen sollte: Von der Abschaffung profitieren diejenigen, die viel verdienen, in höherem Maß als jene mit mittleren Einkommen. Unter den Einschränkungen von staatlichen Leistungen, die wegen des fehlenden Geldes folgen werden, werden vor allem die Ärmeren leiden. Den Solidaritätszuschlag abzuschaffen, wäre nur dann zu begrüßen, wenn andere Steuern für Wohlhabende angehoben werden. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hielt nach den ersten Sondierungsgesprächen für eine »Jamaika-Koalition« eine »finanzpolitische Trendwende« für möglich.

Das Bündnis »Reichtum umverteilen« fordert steuerpolitische Änderungen

Damit meinte er leider nicht die Wende, die das Bündnis »Reichtum umverteilen« in einem offenen Brief an die Parteivorsitzenden von CDU, CSU, FDP und Grünen fordert. Das Bündnis, in dem mehr als 30 Organisationen wie Attac, die Arbeiterwohlfahrt, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände zusammengeschlossen sind, verlangt steuerpolitische Änderungen. »Was wir dringend benötigen, ist eine Vermögensteuer und eine Reform der Erbschaftssteuer, die diesen Namen verdient. Sehr hohe Einkommen müssen wieder stärker besteuert und Kapitalerträge dürfen nicht privilegiert werden«, heißt es in dem Brief. Doch Steuern erhöhen wollen die potentiellen Koalitionäre nicht. Auch eine Vermögensteuer wollen sie nicht einführen, für große Erbschaften sollen keine höheren Abgaben gezahlt werden. In ihrem Wahlprogramm hatten die Grünen beides versprochen.

Das Bündnis »Reichtum umverteilen« kritisiert, dass die Einkommen der Beschäftigten weit hinter den Gewinnen der Unternehmen zurückgeblieben seien. Viele Menschen gerieten immer mehr ins soziale Abseits. Wenn der Staat seinen sozialstaatlichen Verpflichtungen nachkommen solle, seien zusätzliche Einnahmen erforderlich. »Wir brauchen dringend öffentliche Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Gesundheitswesen und Pflege, Kultur, Arbeitsmarktintegration«, heißt es in dem offenen Brief.

Die Schuldenbremse bleibt das Glaubensbekenntnis der gemeinsamen neoliberalen Finanzpolitik

Doch die potentiellen Koalitionäre haben andere Prioritäten. »Die Gesprächspartner sind sich darüber einig, dass die Schuldenbremse des Grundgesetzes eingehalten werden muss«, heißt es in dem gemeinsamen Papier, das am Ende der ersten Gesprächsrunde zu Finanzen verabschiedet wurde. Dieser Satz ist das Glaubensbekenntnis der gemeinsamen neoliberalen Finanzpolitik. Er bedeutet, dass öffentliche Ausgaben möglichst gering gehalten werden sollen und öffentliches Eigentum privatisiert werden soll. Die »Schuldenbremse« verbietet Bund, Ländern und Kommunen seit 2010, größere Kredite aufzunehmen. Vielerorts müssen und mussten deshalb staatliche Leistungen stark eingeschränkt, etwa Schwimmbäder geschlossen werden. Eine von vielen negativen Folgen: 60 Prozent der Zehnjährigen können nicht schwimmen.

Die Koalitionspartner in spe sind dabei, durch ihre eigene Politik für leere Kassen zu sorgen, und werden später behaupten, es gebe kein Geld für öffentliche Leistungen wie Kindergärten, kostenloses Essen in Schulen oder soziale Sicherung. Staatliche Dienstleistungen, die nichts oder zumindest wenig kosten, sind wichtig für Menschen mit geringem oder keinem Einkommen. Reiche brauchen das nicht, sie können sich jede gewünschte Dienstleistung kaufen.

Auch wenn die Verhandlungspartner die öffentlichen Kassen leeren wollen, haben sie akuten Geldbedarf. FDP und Grüne brauchen eigene Projekte, die sie als Erfolge vorweisen können. Sie wollen Gebäude energiefreundlich umbauen, mehr Häuser bauen, schnelleres Internet und einiges mehr. Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), behauptet, dass die Erfüllung der Wünsche der FDP etwa 180 Milliarden Euro kosten würde, die derer der Grünen 150 Milliarden Euro.

Unternehmenslobbyisten drängen auf staatliche Investitionen. »Angesichts maroder Straßen, unzureichender digitaler Infrastruktur und vieler Bildungsdefizite brauchen wir massive Investitionen in unserem Land«, fordert Dieter Kempf, der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie. Der Verband hat in zehn Punkten zusammengefasst, wie er sich das vorstellt. Da die vier Parteien Steuern nicht anheben, sondern senken wollen, ist für sie eine andere Finanzierungsmöglichkeit attraktiv: die Privatisierung öffentlichen Eigentums. Die FDP will Ausgaben mit Verkäufen staatlicher Beteiligungen etwa an der Telekom finanzieren. Auch Beteiligungen an der Post, an Flughäfen oder der Bahn stehen zur Disposition. Das Bundesfinanzministerium habe auch hier unauffällige Vorarbeit geleistet, berichtet das Handelsblatt: »Jetzt gelte es, die Schätze zu offenbaren und zu heben, heißt es im Ministerium.« Etliche der mehr als 100 Unternehmensbeteiligungen des Bundes sollen verkauft oder so weit wie möglich reduziert werden.

Doch ausgerechnet die »Schuldenbremse« könnte eine sofortige Privatisierungsflut verhindern. Denn Ausgaben des Bundes, die mit Privatisierungserlösen finanziert werden, zählen zum sogenannten strukturellen Defizit. Im kommenden Jahr dürfen im Bundeshaushalt maximal 3,4 Milliarden Euro an Privatisierungseinkünften verplant werden. Bei der »Alles muss raus«-Mentalität der FDP und eines Teils der Grünen könnte eine Menge öffentliches Eigentum trotzdem verramscht werden.

Mit gelöster Bremse

Mit gelöster Bremse