Eine Nische für alle

Berkan* dreht sich eine Zigarette und raucht mit aller Selbstverständlichkeit Tabak vom Mısır Çarşısı, dem »Ägyptenbasar«, der wohl selbst hartgesottenen Kettenrauchern in der Lunge schmerzen würde. Berkan ist klein, vielleicht einen Meter sechzig, und trägt in seiner Freizeit gerne traditionelle türkische Kleidung. Seinen Bart musste er abrasieren, weil das Unternehmen, in dem er arbeitet, Wert auf ein »westliches Image« legt.

Berkan zog vor sechs Jahren aus Sivas nach Istanbul, um »endlich atmen zu können«, wie er sagt. Weder seine Eltern noch seine Arbeitskollegen wissen von seiner Homosexualität. In Istanbul könne er zwar leben – sich öffentlich zu outen, komme aber nicht in Frage: »Das ist mit zu vielen Komplikationen verbunden. Meine Eltern würden es sowieso nicht verstehen und auch meine soziale Umgebung in Istanbul würde ganz anders auf mich reagieren.«

Verstecken will sich Berkan allerdings nicht. Deshalb engagiert er sich in einer queeren Gruppe, die mit Samba-Trommeln auf Demonstrationen auftritt. Auf einigen Großdemonstrationen rund um den Taksim-Platz hat er bereits an den Aktionen der Gruppe teilgenommen. »Wir bringen etwas gute Laune in Situationen, die für LGBT-Personen oft von einem Klima der Gewalt und Ignoranz geprägt sind«, sagt er.

Der Taksim-Platz ist das Zentrum des modernen Istanbul. Die Wirtschaft boomt, und in der Mitte des Platzes schaut der steinerne Kemal Atatürk auf die bunte Menschenmenge, die die permanent überfüllten Straßen rund um den Platz bevölkert: Von Antifas über alternative Musiker bis hin zu hippen Modedesignern und Filmemachern ist hier alles dabei. Auch viele LGBT aus der Istanbuler Mittelschicht haben sich hier niedergelassen und dazu beigetragen, dass sich die queere Szene etablieren konnte, nicht nur im Partyleben, sondern auch politisch. Diskriminierung gegenüber Transsexuellen, Schwulen oder Lesben wird hier nicht toleriert, was vor allem der Arbeit vieler Aktivistinnen und Aktivisten zu verdanken ist, die sich gegen Homophobie engagieren.

Dies durfte erst kürzlich Hassan Sahnoury erfahren. Der Friseur hatte sich geweigert, einer transsexuellen Frau die Haare zu schneiden. Am nächsten Tag stürmten etwa 30 Aktivistinnen und Aktivisten mit Samba-Trommeln Sahnourys Friseursalon und schnitten ihrer Freundin einfach selbst die Haare. Auch Berkan war dabei. Bei einem ähnlichen Vorfall im August, als einer Crossdresserin der Zugang zu den Frauenumkleidekabinen in einem Laden der Kette »Mango« untersagt wurde, stürmten mehrere hundert Menschen trommelnd das Geschäft, warfen Kleider umher, skandierten Slogans gegen Diskriminierung und riefen zum Boykott der Kette auf. Der Vorfall sorgte für Aufsehen in den türkischen Medien, und das um seinen Ruf besorgte Modelabel veröffentlichte in Windeseile eine Stellungnahme, in der es sich für den Vorfall entschuldigte und bekräftigte, keine Diskriminierung von Transsexuellen in den eigenen Filialen zu dulden.

Beyoğlu ist das modernste Viertel der Stadt. Während in anderen Stadtteilen überaus viele Moscheen stehen, müssen die Gläubigen hier schon einmal einen längeren Weg in Kauf nehmen, wenn sie unbedingt beten wollen. Schneller wird man einen der vielen »queer-friendly«-Läden finden, beispielsweise die alternativen Clubs »Beat Club« und »Leyla Teras«. Aber auch in Lokalen, die sich nicht explizit als »queer« bezeichnen, wie etwa im »Babylon«, ist ein gleichgeschlechtlicher Kuss mittlerweile kein Skandal mehr. Viele der kleinen Seitenstraßen Beyoğlus sind voll mit Drag-Queens, alles ist bunt, laut und überdreht. Für eine Stadt dieser Größe gibt es allerdings nicht besonders viele »queer-friendly places«, und sie konzentrieren sich in einer Gegend. Außerdem sollte man sich vom ersten Eindruck nicht täuschen lassen. Angriffe auf LGBT finden auch in Beyoğlu statt.

Eine wichtige Rolle spielt dabei das Aussehen der Personen. Viele LGBT verzichten deswegen auch hier auf das Spiel mit Geschlechteridentitäten, schwule Männer, die Schminke oder »weibliche« Kleidung tragen, und Butch-Lesben sieht man nicht so häufig. Den gender trouble überlässt man lieber zugezogenen Deutschen, Franzosen oder Spaniern, und vor allem bestimmten Personengruppen: den Transgendern und Crossdressern.

»Transphobie ist viel weiter verbreitet als Homophobie«, sagt Jean, ein Student aus Reutlingen. »Selbst viele Schwule und Lesben diskriminieren Transgender und halten sie für Freaks. Deshalb wollen LGBT-Gruppen durch konkrete politische Aktionen die Akzeptanz von ›Abweichlern‹ in der Öffentlichkeit thematisieren.«

Nachts leben viele in den relativ sicheren Stadtteilen wie Beyoğlu oder Kadıköy die eigene sexuelle Identität aus, doch tagsüber, im beruflichen oder familiären Alltag, wird diese eher verschwiegen. Zu groß ist die berechtigte Angst davor, vom eigenen sozialen Umfeld ausgestoßen zu werden. Auch in Istanbul ist das trotz der vielen Nischen so. Für viele LGBT ist die Situation in den vergangenen Jahren sogar schwieriger geworden, was unter anderem daran liegt, dass viele Türkinnen und Türken aus religiös und konservativ geprägten Teilen des Landes nach Istanbul gezogen sind und die gesellschaftliche Stimmung maßgeblich prägen. Besonders heikel ist die Situation für Transsexuelle aus sozial benachteiligten Schichten, die sich schon längst die Mieten in Beyoğlu nicht mehr leisten können und für die es wegen ihres Aussehens schwierig ist, sich zu verstecken. Vielen von ihnen bleibt oft nichts anderes übrig, als nach Tarlabaşı zu gehen, um sich zu prostituieren.

Tarlabaşı galt lange Zeit als das Armutsviertel der Stadt. Auf dem Sonntagsflohmarkt stinkt es nach Urin und verbranntem Plastik, viele Wohnungen haben keinen Zugang zu fließendem Wasser und keine Heizung, viele Bewohnerinnen und Bewohner können weder richtig lesen noch schreiben. Und dennoch herrscht nicht nur Elend. Die historischen Häuser strahlen einen besonderen Charme aus, und die vielen steil nach oben und unten verlaufenden Gassen erwecken den Eindruck, man befände sich in einem Labyrinth. Noch leben in Tarlabaşı hauptsächlich Sinti und Roma Tür an Tür mit Flüchtlingen aus den angrenzenden arabischen Ländern, aus dem Iran oder aus Afrika, die sich teilweise seit Jahren auf dem Weg nach Europa befinden.

Die transsexuellen Sexarbeiterinnen hier sind meist Binnenmigrantinnen aus verschiedenen Teilen der Türkei und haben keine Aussicht auf einen anderen Arbeitsplatz. Die meisten von ihnen sind mit Messern oder sogar Pistolen bewaffnet, weil Gewalt und Hassmorde an Sexarbeiterinnen keine Seltenheit sind. Von der türkischen Polizei können sie bekanntlich keinen Schutz erwarten, und falls ein Täter gefasst wird, kann er oft mit strafmildernden Umständen rechnen. Dafür reicht die Behauptung, er sei vom Opfer »provoziert« oder »belästigt« worden. Organisationen, die sich gegen homophobe Hassgewalt engagieren, weisen darauf hin, dass viele Morde nach dem Sex begangen werden. Die Täter sind in der Regel Männer, die sich ihre Homo- oder Bisexualität nicht eingestehen können.

Die meisten Sexarbeiterinnen leben gerne in Tarlabaşı, weil das Viertel billig und zentral gelegen ist. Doch auch hier hat sich die Situation in den vergangenen Jahren geändert. Istanbul erlebt einen Wirtschaftsaufschwung, und die Stadtregierung fördert die Gentrifizierung durch Sanierungsprojekte (Jungle World, 14/08 und 28/11).

Auf Reporter oder Studierende, die Interviewpartner suchen, reagieren die Prostituierten in dem Viertel mittlerweile allergisch. Sie finden keinen Gefallen mehr daran, dass sich Menschen und Medien für sie interessieren, ohne dass sich an ihrer Situation etwas ändert. Politik ist für die meisten von ihnen kein Thema. Sie wollen in Ruhe gelassen werden. Selbst LGBT-Vereine wie Lambda und Kaos GL, die sich für diese marginalisierten Gruppen einsetzen, haben Schwierigkeiten, einen Zugang zu den betroffenen Personen zu finden. Die meisten werden über medizinische und psychologische Betreuung erreicht.

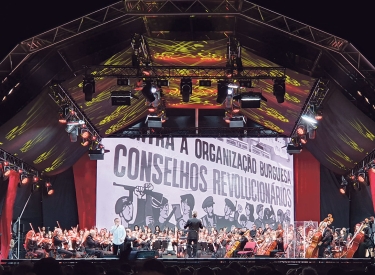

Ganz anders sieht es im »harten Kern« der Istanbuler queeren Bewegung aus, einer Szene mit ausdrücklich politischem Selbstverständnis, auf deren Fahnen und Plakaten der Antikapitalismus, der Kommunismus und die Solidarität mit den Kurden und anderen Minderheiten propagiert werden. Auf Kundgebungen wird etwa nicht nur das Ende der staatlichen und gesellschaftlichen Diskriminierung von LGBT gefordert, sondern auch gegen Staat und Kapital demonstriert. Insbesondere die »Solidarität mit dem kurdischen Volk« sei wichtig, erzählt Berkan, »es geht dabei nicht nur darum, dass wir den Rassismus gegen Minderheiten in der Türkei nicht mehr hinnehmen, sondern auch darum, dass die DTP (die prokurdische Partei für eine Demokratische Gesellschaft, Anm. d. Red.) die Rechte von LGBT in ihr Programm aufgenommen hat.« Nicht nur beim CSD, sondern auch auf anderen politischen Demonstrationen tragen queere Aktivistinnen und Aktivisten Plakate auf Türkisch, Englisch, Armenisch und Kurdisch. Neben den Regenbogenfahnen und den Solidaritätsbekundungen mit der kurdischen Minderheit gehören die üblichen »Stop Apartheid in Israel«-Parolen zum Repertoire der queeren Demonstrationsblocks.

»Viele Teilnehmende an den CSD-Paraden in Europa und den USA wollen nur Spaß haben«, sagt Melek. »Das ist doch purer Kommerz und Hedonismus, die scheren sich nur um ihre eigenen Rechte und nicht um die anderer Menschen.« Melek studiert Queer Studies und hat beim Homosexuellenverband Lambda ein Praktikum absolviert. »Hier ist es anders, es geht wirklich um Politik«, sagt sie.

Mit der Fähre kann man in Istanbul alle zehn Minuten den Kontinent wechseln. Von Beyoğlu kann man zu Fuß zum Hafen laufen und mit der Fähre über den Bosporus fahren. Hier offenbart sich ein anderes Bild der Stadt. Im konservativen Stadtteil Üsküdar müsse man sich als Schwuler verstecken, sagt Jean, »Händchen haltend mit deinem Freund kannst du hier nicht herumlaufen«. Trozdem wohnt er hier. Wegen der günstigen Mieten, aber auch wegen des »authentischen Istanbul-Feelings«. Aber dies bedeutet eben auch: »Wenn ein Mann hier in Frauenkleider herumläuft, wird er wahrscheinlich gleich verprügelt.«

Auch Onur lebt in Üsküdar. Auch er zog vor einigen Jahren nach Istanbul, um seine Sexualität endlich frei ausleben zu können. Auch bei ihm hat das Geld nicht für Beyoğlu gereicht. Außer seinen besten Freunden wusste bis vor kurzem niemand, dass er schwul ist. Inzwischen weiß es auch der Militärarzt.

»Jeder Türke ist ein Soldat«, heißt der Leitsatz des türkischen Militärs. Hier gilt klar die männliche Form. Schwule gelten nicht als Männer und werden somit als dienstuntauglich ausgemustert. Der Familie wird in einem Brief der Grund für die Ausmusterung mitgeteilt: Der Sohn leide unter einer psychischen Krankheit namens Homosexualität. Ausgemustert zu werden, kann für junge Männer auch Folgen für die berufliche Zukunft haben. Wer nicht beim Militär war, dem bleibt etwa der Weg in den öffentlichen Dienst versperrt, und auch in der Privatwirtschaft wird gerne nachgefragt, warum man denn für »dienstuntauglich« erklärt worden sei. Viele Militärkrankenhäuser verlangen eindeutige Beweise der Homosexualität, wie etwa Fotos und Videos. Trotzdem gibt es viele schwule Männer, die ausgemustert werden wollen und bereit sind, die Risiken in Kauf zu nehmen. Sehr schwer haben sie es nicht. Es reichen ein paar Bilder, auf denen sie beim Geschlechtsverkehr in der »passiven« Position zu sehen sind. Oder die »richtigen« Antworten bei einem umfassenden Fragebogen zur Unterscheidung zwischen »richtigen Männern« und Homosexuellen, zum Beispiel, ob man als Kind mit Puppen gespielt habe oder was denn die eigene Lieblingsfarbe gewesen sei. Wer Pink mag, könne kein »richtiger Mann« sein. Nicht nur beim Militär denkt man so.

»Kürzlich war ich abends in Tarlabaşı unterwegs und hatte Sex mit zwei Männern«, erzählt Onur. »Die dachten allen Ernstes, sie seien heterosexuell, weil sie beim Sex die aktive Rolle übernommen haben. Sie haben mich umschwärmt, als sei ich ein Halbgott, aber hätte ich es gewagt, selbst Hand anzulegen, hätten sie mich herausgeschmissen oder es wäre etwas Schlimmeres passiert.« Beim Militär sei es ähnlich: »Wenn zwei Männer beim Sex erwischt werden, gilt nur der passive als homosexuell und wird ausgemustert. Der aktive wird wegen Misshandlung bestraft, als homosexuell gilt er deswegen nicht.«

Onur hat große Angst davor, nicht ausgemustert zu werden. Wer beim Versuch scheitert, als dienstuntauglich eingestuft zu werden – und das geschieht häufig, weil die Entscheidung allein der Willkür des Militärarztes obliegt –, wird oft vor den anderen Soldaten geoutet. Die Folgen davon sind in der Regel zwischen sechs und 18 Monate andauernde Misshandlungen. Wer Fotos für den Militärarzt braucht, aber keinen Partner hat, kann nach Tarlabaşı gehen. Einige männliche Prostituierte bieten gegen einen geringen Aufpreis an, Sexfotos zu machen.

Homophobie in der Türkei ist ein komplexes Phänomen, das mit verschiedenen Faktoren zusammenhängt, und nicht nur auf den Islam zurückzuführen ist. Die Religion dient hier als Legitimationsgrundlage einer partriarchalen Machokultur, die sexuelle Identität auf den Geschlechtsverkehr reduziert. Der große Beweis der Männlichkeit ist die »aktive« Rolle beim Geschlechtsverkehr.

Zurück auf der europäischen Seite. Im Morgengrauen steht Berkan an einem Hochplateau vor dem Bosporus und blickt auf eine Stadt herunter, deren Grenzen nicht auszumachen sind. Versiffte Gassen und unzählige Hochhausfassaden konkurrieren mit den zahlreichen Moscheen um die Aufmerksamkeit des Betrachters. Im Hintergrund hört man den Muezzin rufen, und aus den Clubs kommen mal traditionelle türkische Klänge, mal harte elektronische Beats. Istanbul bietet Platz für alle. Vorausgesetzt, man findet seine Nische und weiß, wo man hingehört.

* alle Namen von der Redaktion geändert

Von Raqqa bis Bachmut

Von Raqqa bis Bachmut