Die blaue Titanic

In einem verzweifelten Versuch, die politische Initiative im argentinischen Desaster wiederzugewinnen, hat Präsident Eduardo Duhalde am Freitag eine umfassende politische Reform angekündigt. Im argentinischen Fernsehen erklärte er, er wolle das existierende Präsidialsystem durch eine parlamentarische Demokratie ähnlich der Kanadas ersetzen - eine »zweite Republik« mit weniger Abgeordneten und neuen Regeln für die Wahlen. »Für die Normalbürger hat die Politik in diesen Tagen ihren Wert verloren«, gestand er. Das System müsse verantwortlicher werden, der Bevölkerung näher sein und effizienter werden.

Fromme Wünsche, und dafür erntete er selbst von bürgerlicher Seite Hohn und Spott. »Wir malen die Titanic blau an, aber wir sinken immer noch«, meinte etwa der Ökonom Eric Calgano. Hätte Duhalde das Programm vor einem Monat, direkt nach seinem Amtsantritt angekündigt, wäre ihm ein gewisser Erfolg sicher gewesen, nun aber sei es zu spät, die Leute nähmen keine Notiz davon.

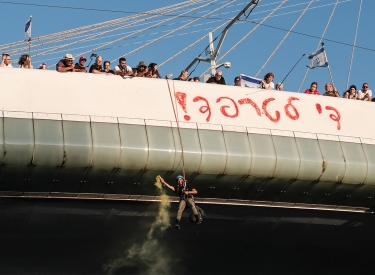

Tatsächlich fand schon Stunden nach Duhaldes Rede erneut ein cacerolazo, eine Demonstration mit Kochtopfgeklapper und einigen Tausend Protestierenden, vor dem Präsidentenpalast in Buenos Aires statt. »Er will nur seine eigene Haut retten«, sagte eine Frau, während sie mit ihrem Kochtopf klapperte. »Aber Duhalde ist ein Dieb wie der Rest von ihnen. Wir werden in diesem Land nichts mehr in Ordnung bringen, bis sie alle verschwunden sind.« Sie - das sind die Politiker, und der Ausspruch ist ein schöner Ausdruck des Vertrauens, das die argentinische Politikerkaste noch genießt.

Keineswegs beschränkt sich die Kritik auf die politischen Strukturen in Argentinien, immer häufiger wird das ganze System in Frage gestellt. Die autonomen Versammlungen schießen überall im Land wie Pilze aus dem Boden - allein in Buenos Aires sind es schon mehr als 50, die zudem ein Delegiertentreffen, die Assamblea Interbarrial, eingerichtet haben. Auf den Versammlungen werden die Mobilisierungen diskutiert und organisiert, auch Forderungskataloge werden aufgestellt, die das gesamte alltägliche Leben betreffen. Gesundheitsversorgung und Bildung, Arbeitsgesetze, die Richter des Obersten Gerichtshofes, die Privatisierungen der letzten Jahre, die Gewerkschaftsbürokratie, die Schlächter und Folterer der Militärdiktatur, der IWF - alles, was zu kritisieren ist, wird kritisiert. Und das Misstrauen gegen Parteien scheint ein gutes Mittel gegen bürokratische Manipulationsversuche aller Art zu sein.

Der alte Maulwurf gräbt wieder, und die direkte Demokratie erweist sich erneut als die angemessene Organisationsform für alle, die entschlossen sind, Geschichte zu machen. Die Bedingungen für die Entwicklung eines radikalen Bewusstseins, das zum Bruch mit der Welt der Ware strebt, sind nach dem ökonomischen Kollaps günstig. Die Erfahrung der realen Proletarisierung ist weit verbreitet - nicht nur in dem Sinne, dass der Kollaps ein gigantisches Enteignungsprogramm ausgelöst hat, das auch die Mittelklasse ihrer Ersparnisse beraubt. Diese Erfahrung besteht vielmehr in der einfachen Erkenntnis, dass man eine Welt hergestellt hat, die sich der Kontrolle vollständig entzieht, dass die anonyme Macht des Kapitals einen über Nacht ins Elend werfen kann, ohne dass ein Hahn danach kräht, dass man über sein eigenes Leben keine Macht hat.

Wenn auch das Narkotikum der Telenovelas die gesellschaftliche Passivität nicht wieder herstellen kann, sind andere Mittel gefragt. Bislang haben die internationalen Finanzinstitutionen darauf gebaut, dass die argentinische Krankheit andere Länder nicht ansteckt. Der IWF-Kredit für Brasilien, der im Dezember angekündigt wurde, spricht Bände. Dass nunmehr gemäßigte linke Politiker in Brasilien ermordet werden, lässt die Schlussfolgerung zu, dass die Herrschaft schon zu härteren Maßnahmen bereit ist.

Planlos in Doha

Planlos in Doha