Strategie der Spannung

Das demokratische Gedächtnis ist ebenso flexibel wie sein staatlicher Arbeitgeber. Das läßt sich derzeit am Beispiel des chilenischen Generals Augusto Pinochet beobachten. Heute ist man sich hierzulande einig: Der kürzlich zum "Senator auf Lebenszeit" Ernannte ist ein blutiger Schlächter, seine Ernennung ein Skandal und steht der Demokratie nicht gut zu Gesicht.

Das war nicht immer so. Als Pinochet und die Seinen am 11. September 1973 die Macht ergriffen und mit ihrem blutigen Säuberungsprogramm begonnen hatten, bekundeten deutsche Journalisten, Politiker und Industrielle Genugtuung über die Wiederkehr der Ordnung in dem Andenstaat. "3 Jahre Marxismus und Chile war kaputt" titelte die Bild-Zeitung schon am 12. September. "Angesichts des Chaos, das in Chile geherrscht hat, erhält das Wort Ordnung für die Chilenen plötzlich wieder einen süßen Klang", säuselte der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß in seinem Partei-Organ Bayernkurier.

Der CDU-Abgeordnete Todenhöfer hatte sich gleich nach dem Putsch zu einer Besichtigungsreise in das Renovierungsgebiet aufgemacht und auch das zum Konzentrationslager umfunktionierte Fußballstadion von Santiago besucht. Bei gutem Wetter, teilte er nach seiner Rückkehr mit, sei das Leben der dort Internierten ganz erträglich.

Und was das Wetter betraf, brauchte man sich kaum Sorgen zu machen. Im September beginnt in Chile der Frühling. Im Stadion von Santiago de Chile wurden damals Hunderte ermordet und mißhandelt, für viele war es Durchgangsstation zu Folter, Hinrichtung oder jahrelanger Inhaftierung.

1973 war in Deutschland die SPD an der Macht. Die mochte sich nicht ganz so deutlich wie ihre christdemokratische Schwester zur Notwendigkeit des Aufräumens bekennen. Zwar hatte die damalige SPD/FDP-Regierung noch im Sommer 1973 umfangreiche Waffenlieferungen an das chilenische Militär auf den Weg gebracht, und der deutsche Botschafter war denn auch der einzige ausländische Diplomat, der an der Siegesfeier der Junta teilnahm - selbst den beim Putsch federführenden USA war eine offizielle Teilnahme zu peinlich -, doch hierzulande hielt man vorst kritische Distanz. Seinerzeit als "links" geltende SPD-Politiker wie etwa Hans Matthöfer bezeichneten Pinochets Regierung als "Mörderbande", ein Urteil, das wenig kostete und dem sich im rhetorischen Überschwang sogar CDU-Kollege Norbert Blüm anschloß.

So geht's nicht, schienen große Teile der SPD zu meinen, und sozialdemokratische Basis-Organisationen beteiligten sich auch an den vielfältigen Solidaritätsaktionen mit dem "demokratischen Chile". Damit war ausdrücklich das Chile vor dem Putsch gemeint, was heute vielleicht verwundern mag. Im Dezember 1973 veröffentlichte das SPD-Organ Vorwärts mit kritischer Intention einen Brief des Leiters der chilenischen Filiale der Farbwerke Hoechst an seine Zentrale: "Wir sind der Meinung, daß das Vorgehen des Militärs und der Polizei nicht intelligenter geplant und koordiniert werden konnte und daß es sich um eine Aktion handelte, die bis ins letzte Detail vorbereitet war und glänzend durchgeführt wurde.(...) Die Regierung Allende hat das Ende gefunden, das sie verdiente (...)"

Das schien einfachen SPD-Genossen doch ein wenig zu kraß, schließlich existierte damals noch kein "Schwarzbuch des Kommunismus". Geschmacksfragen hinderten deutsche Sozialdemokraten in Regierungsverantwortung allerdings nicht am Vollzug des demokratisch Notwendigen. Noch im Oktober 1973 kam der Staatsminister im Auswärtigen Amt Hans-Jürgen Wischnewski mit einem "gemäßigten Urteil" (FAZ) aus Chile zurück und konnte im Jahr darauf einem schon der Allende-Regierung gewährten 21-Millionen-Mark-Kredit in Pinochets verdiente Hände legen.

Daß zur gleichen Zeit mindestens ein chilenischer Offizier an einem Lehrgang für militärische Führung an der Hamburger Bunderwehrakademie teilgenommen hatte, mochte da wie eine Peanut erscheinen. Doch dieses Wort war den meisten Deutschen damals noch so unbekannt wie ein "Schwarzbuch des Kommunismus". Als die Teilnahme des deutschstämmigen Oberstleutnants Helmut Kraushaar bekannt wurde, rechtfertigte sie SPD-Verteidigungsminister Georg Leber als Erfolg sozialdemokratischer "Realpolitik". Kraushaar revanchierte sich in seinem Abschiedsvortrag vor Ausbildern und Kameraden, indem er die Vorzüge der chilenischen Militärherrschaft für die Demokratie unterstrich. Hatte nicht General Pinochet selbst betont, die Demokratie müsse gelegentlich in Blut gebadet werden, wolle man sie retten? Und war das nicht auch die Maxime des ersten SPD-Reichswehrministers Noske 1919 gewesen?

Nein, vom "Schwarzbuch des Kommunismus" waren Mitte der siebziger Jahre erst Solschenizyns Vorarbeiten bekannt. Ganz vom Geist des erst am Ende des Jahrzehnts neu beginnenden antikommunistischen Kreuzzuges erfüllt, zeigte sich die Intervention des seinerzeit noch wenig bekannten CDU-Abgeordneten Elmar Pieroth: "Der Mut breiter Schichten des chilenischen Volkes und des Militärs, auch in einer verunsicherten und manchmal schon feige gewordenen Welt eine drohende kommunistische Diktatur zu verhindern, verdient Respekt." So enthielt sich auch die SPD/FDP-Bundesregierung ihrer Stimme, als selbst die Uno 1976 auf Initiative von sozialistischen und Dritte-Welt-Staaten sich zu einer Verurteilung des chilenischen Regimes durchrang.

Von den Ideen des späteren "Schwarzbuchs" waren allerdings die meisten deutschen Kommentare schon während Allendes Regierungszeit erfüllt. Als bei den Wahlen im März 1970 das aus Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten, Linkschristen und -liberalen bestehende Bündnis Unidad Popular (UP) mit 36 Prozent die relative Parlamentsmehrheit in Chile erhielt, sah man hierzulande Chaos und Anarchie aufziehen. Nachdem die UP dieses Ergebnis drei Jahre später noch um sieben Prozent verbessern konnte, wurden Rufe nach einem "antitotalitären" Eingreifen der Armee laut.

Es ist wenig verwunderlich, daß diese Einschätzung in bürgerlichen Kreisen sowohl Chiles als auch in den "Metropolenländern" die gleiche war. Interessant ist aber, daß die Skepsis gegenüber den Erfolgsaussichten einer UP-Regierung auch von radikalen Linken geteilt wurde. Wenn auch aus völlig anderen Gründen. Beide, Anhänger wie radikale Kritiker des Kapitalismus trafen sich in der Einschätzung, daß demokratische Staatlichkeit und eine sozialreformerische Politik zugunsten der Unterklassen unvereinbar sei. Während die einen nach der ordnungsstiftenden Lösung riefen, warnten die anderen vor ihr.

Auch dem Sozialisten Salvador Allende schien solche Skepsis nicht ganz fremd zu sein. Als er im September 1970 auch noch die Präsidentschaftswahlen gewonnen hatte und seine Ernennung vom Kongreß ratifiziert war, gestand er dem argentinischen Journalisten Miguel Bonasso seine Verwunderung: "Sehen Sie, wie seltsam. Der Kongreß, der eine Institution des Systems ist, wählt jemand, der vorhat, mit dem System Schluß zu machen."

Die UP-Regierung verstaatlichte die wesentlich in US-Händen befindliche Kupfer-, Salpeter-, und Kohleförderung. Darüber hinaus die Eisen- und Stahlindustrie, Teile der Elektroindustrie und die zum ITT-Konzern gehörende Telefongesellschaft ebenso wie Ford Motors. Durch die Verstaatlichung der meisten bisher vom US-Kapital kontrollierten Banken sicherte sich die Regierung die Kontrolle über 90 Prozent des Kreditwesens. Allerdings wurde die Verstaatlichung der Banken größtenteils durch Kauf von Bankaktien - und nicht durch Enteignung - durchgeführt.

Ein national-demokratisches Entwicklungskonzept also. Und äußerst volksfreundlich. Zwar wurde die angestrebte Erhöhung der Durchschnittslöhne um 30 bis 40 Prozent kaum vollständig erreicht, doch nach traditionellem keynesianistischem Muster wurde die Geldumlaufmenge erhöht. Dies führte bald zu Inflationserscheinungen.

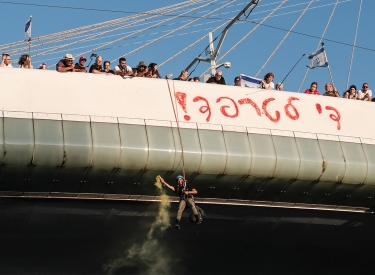

Trotz des "antimonopolistischen" Charakters der Umgestaltungen zeigten sich die kleinen und mittleren Unternehmer wenig angeregt, ihre Chancen wahrzunehmen. Sie verweigerten nicht nur die Investition des nun vermehrt zur Verfügung stehenden Geldes, sie entwickelten auch politische Formen von Klassenbewußtsein. Ab Mitte 1972 kam es zu so eigenartigen Erscheinungen wie Unternehmerstreiks; Fuhrunternehmer und Einzelhändler bis hin zu Architekten verweigerten organisiert ihre unternehmerische Tätigkeit. Beim Staatsbesuch Fidel Castros im Herbst 1972 kam es zu Demonstrationen "hungernder" Mittelstands-Hausfrauen gegen die "sozialistische Mißwirtschaft". Ergänzt wurden diese Aktivitäten durch eine von CIA und rechten Gruppierungen geschürte "Strategie der Spannung" in Form von unberechenbaren Anschlägen und Attentaten. Die UP-Regierung stand allerdings nicht nur unter dem Druck der wirklichen und eingebildeten Nutznießer des freien Marktes. Ihre eigene Klientel, Industrie- und Landarbeiter, nahm die antikapitalistische Programmatik ernster, als es Staatsreformern lieb sein konnte.

Auf die notwendig erfolgenden Zugeständnisse der Regierung an die "nationale Bourgeoisie" antworteten sie zunehmend mit Selbstorganisation und eigenständigen Fabrik- und Landbesetzungen und versuchten, die durch die traditionellen Eigentümer verschleppte Verteilung von notwendigen Dingen selbst zu organisieren.

Dadurch gerieten sie in Konflikt mit den traditionellen Arbeiterparteien, vor allem der KP. Diese setzte auf unbedingte Legalität des "Reformprozesses" und scheute sich nicht, staatliche Repression gegen Linksradikale und auch gegen Fabrik- und Landbesetzern aus den eigenen Reihen einzusetzen.

Als das chilenische Militär dann zu seinem demokratierettenden Blutbad schritt, gab es zwar für kurze Zeit militanten Widerstand, doch insgesamt bestätigte sich auf blutige Weise die Warnung der Linksradikalen: Die UP hatte durch ihre obskure Option, das kapitalistische "System" mit seinen eigenen demokratischen Mitteln aushebeln zu wollen, seine Klientel den demokratisch-militärischen Schlächtern waffenlos ausgeliefert.

In der Geschichte der Arbeiterparteien war das nicht das erste und nicht das letzte verhängnisvolle Versagen. Für die am Realsoz orientierten KPen galt die Erfolgsgeschichte der UP als Beweis für die Möglichkeit des "friedlichen Weges zum Sozialismus". Nach deren Scheitern war allerdings nicht Selbstkritik angesagt, sondern verdruckstes Schweigen.

Während Pinochets Schergen im ersten Jahr ihrer Machtergreifung mindestens 30 000 Linke umbrachten, erging sich die "internationale Solidarität" in Folklore. Zu den Liedern des im Stadion von Santiago ermordeten Victor Jara stopfte man massenhaft empanadas in sich hinein und ließ mit Nerudaschem Pathos die Demokratie hochleben. Bereits in den siebziger Jahren hatten sich die meisten Chile-Solidaritäts-Aktivisten der heute vollends entfalteten demokratischen Erinnerung mit ihrer bemerkensweten Flexibilität mehr angenähert als ihnen damals lieb gewesen sein durfte.

"Das einzige, was noch bleibt, meine Freunde", sagte General Pinochet am 22. Jahrestag seines Putsches vor chilenischen Unternehmern, "ist das Verges-sen." Das Protokoll vermerkt, er habe jede Silbe des Wortes einzeln betont. "Dies ist das Wort, und um das zu erreichen, müssen beide Seiten vergessen." Und da liegt der alte Bluthund ja auch nicht ganz falsch. Zumindest die eine Seite hat vergessen, was sie damals wollte. Sozialismus und ähnlich idealistische Sachen will heute keiner mehr. Demokratie wollen jetzt alle.

Aber auch an die Bedingungen der Demokratie will sich heute keiner mehr so recht erinnern. Pinochets demokratische Karriere war anders als die seiner UP-Vorgänger eine echte Erfolgsgeschichte. Er holte die Chicago Boys um den Nobelpreisträger Milton Friedman ins Land und ließ sie Chile zu einem neoliberalen Musterstaat mit dem inzwischen hinlänglich bekannten Elend umwandeln. Der Demokrat Friedman wußte Pinochets Bemühungen von Anfang an zu würdigen. Den Katharsis-Idealen des Generals von der im Blutbad gewaschenen Demokratie sekundierte er mit einer dem Ökonomen typischen, für ausschließlich am politischen Ideal orientierte Zeitgenossen vielleicht etwas trockenen Feststellung: "Das Majoritäts-prinzip ist in erster Linie ein Hilfsmittel und kein Grundprinzip".

Deutschen Demokraten war diese Weisheit schon länger geläufig. Als im September 1973 knapp hundert Chilenen in die deutsche deutsche Botschaft in Santiago flüchteten und politisches Asyl begehrten, rief Hans-Dietrich Genscher - damals Innenminister - händeringend: "Wir werden uns hier doch keinen Haufen Tupamaros hereinholen."

Deutschland blieb gelassen: Ein "Schwarzbuch des Kommunismus" war noch nicht zur Hand, also schickte man Beamte des Verfassungsschutzes nach Santiago. Nur für den Fall, daß die chilenischen Kollegen relevante Details übersehen hätten.

Planlos in Doha

Planlos in Doha