Der analoge Mann

Kurz nach Weihnachten rief mich mein Bruder an. Mein Onkel Petrica, der Mann meiner Tante Traute, war mit 95 Jahren gestorben. Schon vor ein paar Jahren auf dem 80. Geburtstag meiner Tante Heidi sagte Petrica zu mir: »Komm uns mal besuchen. Ich mache es nicht mehr lange.« Ich versprach es. Aber tatsächlich sah ich ihn dann erst Ende November wieder. Drei Wochen später war er tot.

Meine Familie kommt mütterlicherseits aus Rumänien. Sie sind Siebenbürger Sachsen. Meine Großeltern durften 1960 mit ihren drei unverheirateten Kindern aus Rumänien ausreisen. Meine Tante Traute war zu diesem Zeitpunkt schon mit Petrica verheiratet und hatte einen Sohn, meinen Cousin Tibi.

Erst 21 Jahre später erhielten sie die Erlaubnis, ebenfalls auszureisen. Mir ist dieses erste Treffen nach ihrer Ankunft noch eindrücklich in Erinnerung. Vor allem, wie ich mich mit Tibi unterhielt, den ich als Kind verehrte, weil er älter als ich und sehr sportlich war. Und weil er Disney-Figuren ohne Vorlage zeichnen konnte. Er sprach seltsam deutsch, aber noch seltsamer war, dass er überhaupt deutsch sprach.

Uns Cousins und Cousinen, die wir in Deutschland groß geworden sind, hatte man Rumänisch gar nicht erst beigebracht. Die Kultur des Diktaturlands lag hinter uns. Wir sollten uns als Deutsche schön assimilieren und das taten wir auch bereitwillig. Begeistert plapperte ich Tibi, der gerade dem Ceaușescu-Regime entkommen war, die Ohren voll von Bands wie den Stray Cats und Black Flag, ohne mich im Geringsten für seine Erfahrung zu interessieren.

Als ich 1985 in meine erste Wohnung zog, bat meine Mutter Petrica, bei der Renovierung zu helfen. Ich sehe ihn vor mir. »Shrubbn!« forderte er, mit einer ausgestreckten Hand, während er unter der Spüle hing.

Noch in Deutschland, das erzählte mir meine Tante bei meinem Besuch im November, waren sie vom rumänischen Geheimdienst observiert wurden. Eines Tages stand ein Mann vor der Tür, um sich, wie er sagte, ganz unverbindlich als Landsmann vorzustellen. Er arbeite bei der Wasserschutzpolizei und würde gern Kontakt zu anderen Rumänen aufnehmen.

Alles Quatsch, wie sich später herausstellte. Er war Informant der Securitate. Außerdem erzählte meine Tante, dass sie Rumänisch erst in der Schule gelernt und sich als Kind geschämt hatte, dass ihre Mutter nicht so gut Rumänisch sprach. Dass sie es als Kind seltsam fand, dass ihre Großmutter mit den Marktfrauen auf dem Wochenmarkt in Hermannstadt in einem Kauderwelsch aus Ungarisch, Deutsch und Rumänisch sprach.

Mein Onkel Petrica lernte nie, richtig gut Deutsch zu sprechen. Als er in Hamburg ankam, war er 53 Jahre alt und hatte in Rumänien in leitender Funktion im Baugewerbe gearbeitet. In Deutschland musste er von vorn anfangen. Als ich 1985 in meine erste Wohnung zog, bat meine Mutter ihn, bei der Renovierung zu helfen.

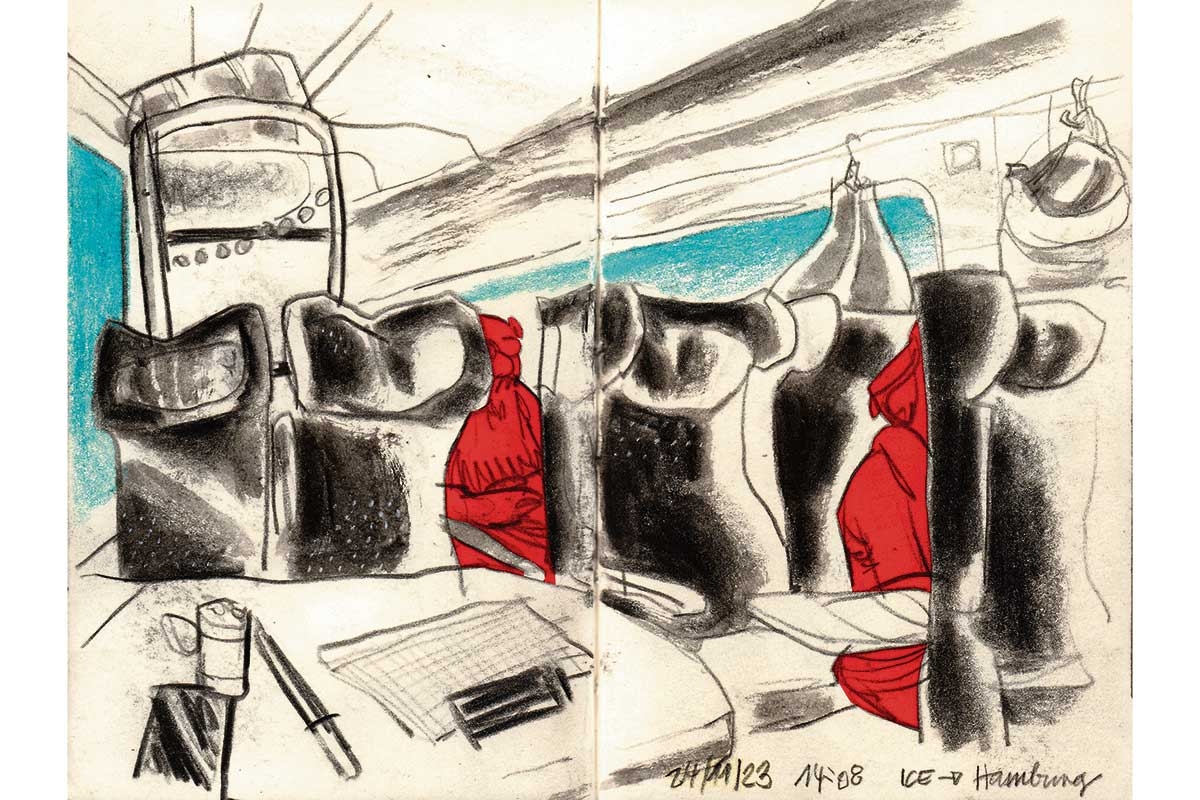

Ich sehe ihn vor mir. »Shrubbn!« forderte er, mit einer ausgestreckten Hand, während er unter der Spüle hing. Ich konnte mir das Lachen nur schwer verkneifen, wusste aber, was er meinte. Der Begriff »Shrubbn« war zwischen meinem Bruder und mir längst zu einem geflügelten Wort geworden: Schraubenzieher. 42 Jahre verbrachte Petrica noch in Deutschland. Rumänien blieb er immer eng verbunden. Zuletzt war er, um Kontakt zur Familie und Freunden in Rumänien zu halten, sogar auf Facebook aktiv. Immer wieder likte er auch Comics, die Julia und ich posteten.

Meine Familie wiederzutreffen, ist für mich immer mit einem Gefühl der Unsicherheit verbunden. Ich habe mich als Teenager mit meinem Großvater angelegt und mich dann zurückgezogen. Eigentlich bis heute. »Ist doch egal«, sagt mein Bruder, als wir telefonieren. »Wir sind doch alle irgendwie seltsam. Niemand nimmt dir irgendwas übel. Alle freuen sich, dich zu sehen.«

Er hat recht. »Ich weiß, aber ich schäme mich auch immer irgendwie dafür«, antworte ich, »dass ich früher so ein arroganter Typ war.« »Ach, wirklich«, sagt er. »Ich finde nicht, dass du besonders arrogant warst oder bist.« Ich freue mich und bin erleichtert. Aber ich weiß dennoch, hier irrt er. Ich bin schrecklich von mir eingenommen. Ich musste es werden, sonst hätte ich es nie gewagt, Künstler zu werden.

Und ich habe es meiner Familie immer ein wenig übelgenommen, dass sie sich, nachdem ich mich entschlossen hatte, mich nicht mehr für sie zu interessieren, ihrerseits entschlossen, sich nicht mehr für mich zu interessieren. Das habe ich immer als großen Fehler empfunden. Weil ich doch offensichtlich die interessanteste Person der Familie bin. Okay, ohne festes Einkommen, ohne Hochschulabschluss, ohne Kinder, ohne Haus. Aber immerhin der Einzige mit Wikipedia-Eintrag. Und der Einzige mit einer sehr coolen Plattensammlung.

Fortschritt in the Slaughterhouse

Fortschritt in the Slaughterhouse