Meister im Ausblenden

Die Frage aller Fragen, so viel sei vorab gesagt, wird in diesem Film nicht beantwortet. Es bleibt respektvoll unerwähnt, in welchem Zustand sich Michael Schumacher befindet, seit er aus dem Koma erwacht ist, in dem er nach einem schweren Ski-Unfall Ende 2013 monatelang lag. Aus manchen Kommentaren – »Michael fehlt mir jeden Tag«, sagt seine Frau Corinna einmal, bisweilen spricht sie von ihm in der Vergangenheit und sagt, dass er »anders, aber da« sei – kann man Schlussfolgerungen ziehen, wenn man das möchte, und sie klingen nicht gut.

Aber Rätselraten ist nicht das Anliegen des von den Fans langersehnten und tatsächlich recht gelungenen Netflix-Dokumentarfilms »Schumacher«. Er ist eher eine Reise in die Vergangenheit, zum Formel-1-Piloten und Familienmenschen Michael Schumacher vor 2013, und einer, der sich durchaus kritische Zwischentöne erlaubt. Ob der Film nun eine starke Botschaft von Corinna Schumacher ist oder eine weichgespülte Auftragsarbeit, lässt sich am ehesten so beantworten: Er ist beides. Die Doku ist ein Drahtseilakt: einerseits stark, respektvoll, ehrlich und andererseits mit Ansichten, die die Familie genau so platzieren will. Das macht aber nichts, denn es lässt sich viel zwischen den Zeilen lesen.

»Ich habe mich nie gefragt: Warum passiert es gerade Michael und uns? – Ja, warum passiert es anderen?« Corinna Schumacher

Michael Schumacher war für alle, die in den neunziger oder nuller Jahren groß wurden, ein so selbstverständlicher Begleiter wie Sonne und Regen. Man musste sich nicht mit Rennsport auskennen, um zu wissen, wer »Schumi« war. Dass das ein deutscher Held war, der ständig siegte im roten Ferrari; dass es diese Streitereien mit seinem jüngeren Bruder Ralf gab, den Zoff zwischen dessen Gattin Cora und Corinna – Schlagzeilen des Boulevards, die jedes Kind kannte, ohne je eine Bild-Zeitung gelesen zu haben. Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker und Michael Wech, die Regie führen, sparen sich den Klatsch und beginnen die Geschichte am Anfang, bei den Kartrennen in Kerpen, wo Vater Rolf, gelernter Kaminbauer, die Kartbahn gepachtet hatte und Mutter Elisabeth die Gastronomie machte.

Die Schumachers arbeiten hart und haben wenig Geld; Michael fischt die gebrauchten Reifen der anderen Jungs aus dem Müll und gewinnt damit Rennen. Mit dem schlechtesten Material, nicht dem besten. »Ich war der Meinung, ich würde immer Gokart-Fahrer bleiben«, sagt er einmal. »Das hätte ich mir nie vorstellen können, den Einstieg in die Formel 1, rein aus finanziellen Gründen.« Er gelang ihm 1991.

Dringlich wie nie wird vermittelt: Da habe es einer geschafft, nicht, weil er reich war, sondern einfach nur, weil er gut war, weil er besser sein musste als alle anderen. Als Schumacher 1996 zu Ferrari wechselte statt zu McLaren, habe er wieder im Sinn gehabt, dem Underdog zum Sieg zu verhelfen, insinuiert die Doku. Der Film »Schumacher« erwähnt nie das Wort Klasse, aber zwischen den Zeilen ist es unübersehbar eine soziale Aufstiegsgeschichte. Und darin sehr interessant.

Ein Interview aus Jugendtagen zeigt den Teenager in Lederjacke und mit Achtziger-Frise, wie er in rheinischem Singsang erzählt, dass er wegen Geldmangels bei Kartrennen für Luxemburg starte. Ein Dialekt, der ihn nicht nur regional, sondern auch in einem Milieu verankert zeigt, und der im Lauf seiner Karriere spürbar schwindet. In seinen frühen Ferrari-Jahren, erzählen Weggefährten,habe der gelernte Mechaniker Schumacher bis tief in die Nacht bei den Mechanikern gesessen, um mit ihnen am desaströsen Wagen zu tüfteln, jeden soll er beim Namen gekannt haben.

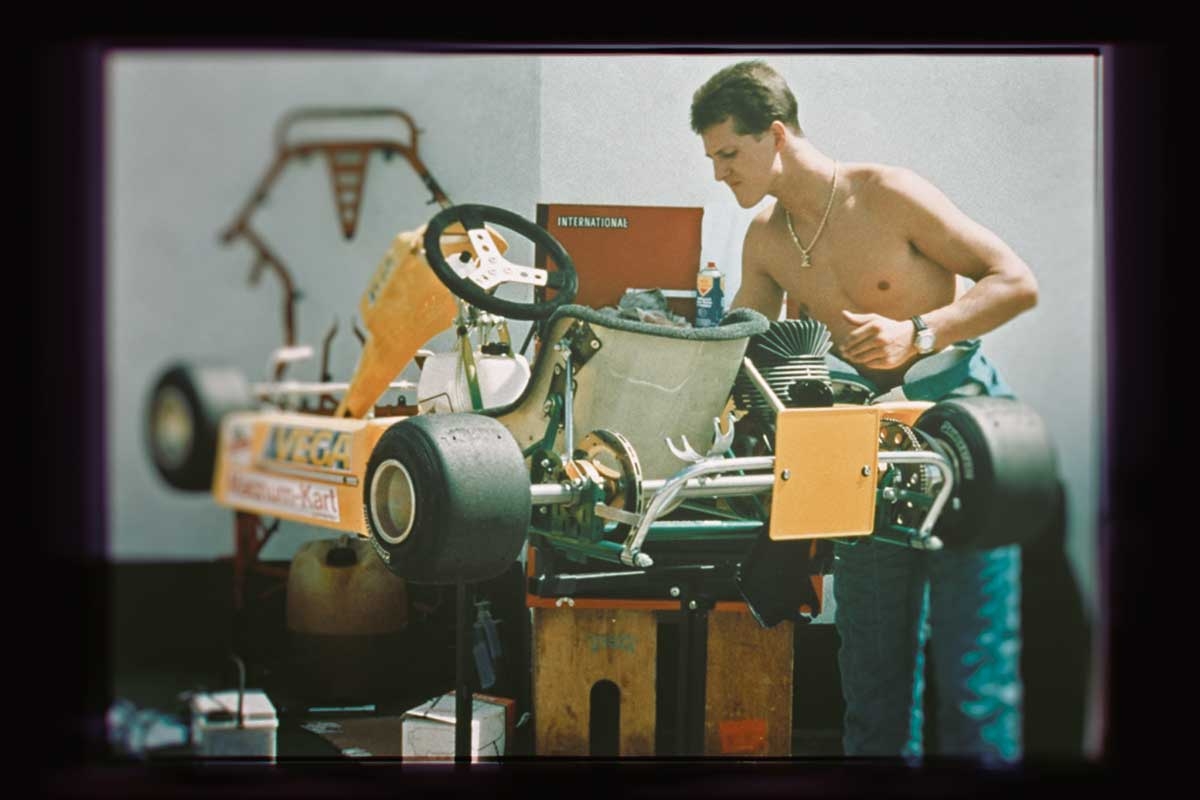

Trotz des Pathos hinterlässt das schon Eindruck. Die vielen privaten Bilder mit nacktem Oberkörper und Kettchen, das ist Formel-1-Machismo und Imbisswagen-Ästhetik. Und zugleich führt er ein Jetset-Leben; kurz vor dem fatalen Ski-Unfall schlägt Schumacher Corinna vor, sie sollten doch lieber weiter nach Dubai fliegen und dort Fallschirmspringen. Was man halt so macht.

Die Netflix-Doku »Schumacher« ist in ihrem Aufbau keine kreative Offenbarung. Fleißig wird chronologisch die Laufbahn vor allem der Neunziger abgearbeitet: Titel hier, Rückschlag da, und einstige Rivalen von Mika Häkkinen über David Coulthard bis Jacques Villeneuve geben zumeist wohlwollende Äußerungen ab.

Es ist vielsagend, worüber der Dokumentarfilm nicht spricht: Die sportlich dominanten Jahre mit dem überlegenen Ferrari nach 2000, die nicht mehr so gut ins Außenseiter-Narrativ passen, werden in einem Satz abgehandelt. Bruder Ralf ist höchst spärlich zu sehen. Heikle Themen wie die Steuerflucht werden nicht erwähnt. Es ist eben der gefärbte und autorisierte Rückblick einer Familie.

Und vor allem angesichts des Dramas von 2013 gilt: Sie müssten das nicht machen. Sie haben sich entschieden, trotz allem zu sprechen, und tun das häufig sehr offen. Sie wollen die Erzählung vom Leben des Vaters und Ehemanns nicht der Klatschpresse überlassen. Das nötigt Respekt ab.

Gut ist »Schumacher« dann, wenn nicht bloß altbekannte Rennen abgeklappert werden, sondern eine zweite Ebene entsteht. Zum Beispiel wenn es um den tragischen Tod Ayrton Sennas bei einem Rennunfall geht. Ein sichtlich getroffener Schumacher erzählt in einem Archivinterview, er habe all das gar nicht glauben können. »Man hat uns gesagt, er läge im Koma. Aber Koma kann ja alles heißen. Ich dachte, vielleicht verpasst er ein oder zwei Rennen. Ich konnte nicht fassen, dass er tot ist.«

Es ist einer der wenigen Momente, in denen Michael Schumacher die Öffentlichkeit an seinen Gefühlen teilhaben lässt, auch an seinen Ängsten. »Plötzlich habe ich viele Dinge mit anderen Augen gesehen: an dieser Stelle könntest du tot sein, an dieser Stelle könntest du tot sein. Kann ich noch fahren, ohne daran zu denken?« Er habe unter Schlafstörungen gelitten. Corinna Schuhmacher erzählt, Michael habe sehr damit zu kämpfen gehabt. »Aber er ist der Meister im Ausblenden.« Und noch etwas, sagt sie an einer anderen Stelle, sei bemerkenswert: »Es war (ihm) ganz wichtig, dass das nie jemand im Team merkt, wenn er am Kämpfen war oder verzweifelt war.«

Stärke zeigen, keine Fehler eingestehen, keine Schwäche: Das ist das Business, und so muss wohl jemand sein, der derart erfolgreich darin ist. Jean Todt charakterisiert Schumacher als sehr schüchtern, und das Unsympathische, die stetige Mauer bei öffentlichen Auftritten, sei seine Art gewesen, mit Schüchternheit umzugehen. Corinna ergänzt: Michael sei sehr misstrauisch gewesen, aber wenn er einmal vertraute, dann hundertprozentig. Und alle sind sich einig: Fehler habe er nicht eingestehen können.

Es obliegt David Coulthard, die schöne Anekdote vom kontroversen Regenunfall 1998 zu erzählen, als der Kontrahent auf ihn auffuhr. Schumacher habe nicht mal eine Teilschuld eingeräumt. Darauf Coulthard entgeistert: »Auch du musst doch manchmal falsch liegen.« Schumachers Erwiderung, nach kurzem Nachdenken: »Nicht, dass ich mich erinnern könnte.« Ein super Satz. Es ist ein differenziertes Bild, das hier gezeichnet wird; kein Heldenepos, sondern das eines komplizierten Menschen, wie eben jeder einer ist.

Apropos Menschen: Das sind in dem Film, natürlich, Männer. Oft der Typus alter Männer, die, wie Bernie Ecclestone und Flavio Briatore, etwas Verruchtes, Zwielichtiges, Hugh-Hefner-haftes an sich und im Leben eine Menge politischen Blödsinn erzählt haben. Corinna Schumacher ist eine der sehr wenigen sprechenden Frauen. Nie wird erwähnt, was sie sich vielleicht für ihr eigenes Leben vorgestellt hätte. Bedingungslos loyal spielt sie die Unterstützerin vom Michael, verbringt nachts, wenn sie nicht schlafen kann, Stunden im Bad, um seine Vorbereitung aufs Rennen und seinen Schlaf nicht zu stören. Unter den kuriosen Sätzen ist auch der, dass sie sich in ihn verliebt habe, nachdem er beim Abwasch half. Was für ein Mann.

»Schumacher« sagt sehr viel, ohne es sagen zu wollen. Gleichzeitig ist die konservative Kernfamilie Schumacher zweifellos eine, die im Kontrast steht zum fluktuierenden Liebesleben anderer Fahrer, eine Institution, in der Corinna, die seit 1991 mit Schumacher liiert ist, ein starkes Zentrum bildet. Die Familie hätte an dem beinahe tödlichen Ski-Unfall zerbrechen können. Tat sie aber nicht. Corinna hat einen fast sachlichen Umgang mit dem Leid gefunden: »Ich habe mich nie gefragt: Warum passiert es gerade Michael und uns? Ja, warum passiert es anderen?«

Welche Rolle Michael Schumacher heute spielen würde, hätte es den Unfall nicht gegeben, das kann man sich am Ende fragen. Es gibt ein paar spannende Minuten, die die Zeit nach dem ersten Karriereende 2006 behandeln, die Orientierungslosigkeit. »Michael war rastlos, er hat dann andere Action gemacht«, so Corinna. »Und dann nicht einmal Fallschirmspringen, sondern 24mal.« Die Ruhelosigkeit und Langeweile nach den Jahren des Adrenalins und der öffentlichen Anerkennung, viele ehemals Aktive kennen die Geschichte.

Ganz loslassen kann auch dieser Film nicht, der vor allem den Rennfahrer Schumacher sieht. Etwas mehr Blick über die Formel 1 hinaus hätte gutgetan, aber die Erwartungen an die Doku waren klar: Schumi zeigen. Und der war nun einmal Rennfahrer. Beim ersten Titelgewinn für Ferrari im Jahr 2000, auf den Aufnahmen vor einem Meer aus Fahnen, ist er ein Mann der Massen. Es waren die Zeiten, als ein Titel von Michael Schumacher in Deutschland so bejubelt wurde wie ein WM-Sieg im Männerfußball. Mit Schumachers Abgang hat hierzulande auch die Formel 1 an Bedeutung verloren. Es gibt jetzt nur noch Fußball.

Schumacher (D 2021). Dokumentarfilm, 112 Minuten. Regie: Hanns-Bruno Kammertöns, Vanessa Nöcker, Michael Wech. Bei Netflix