Das Erbe von Stonewall

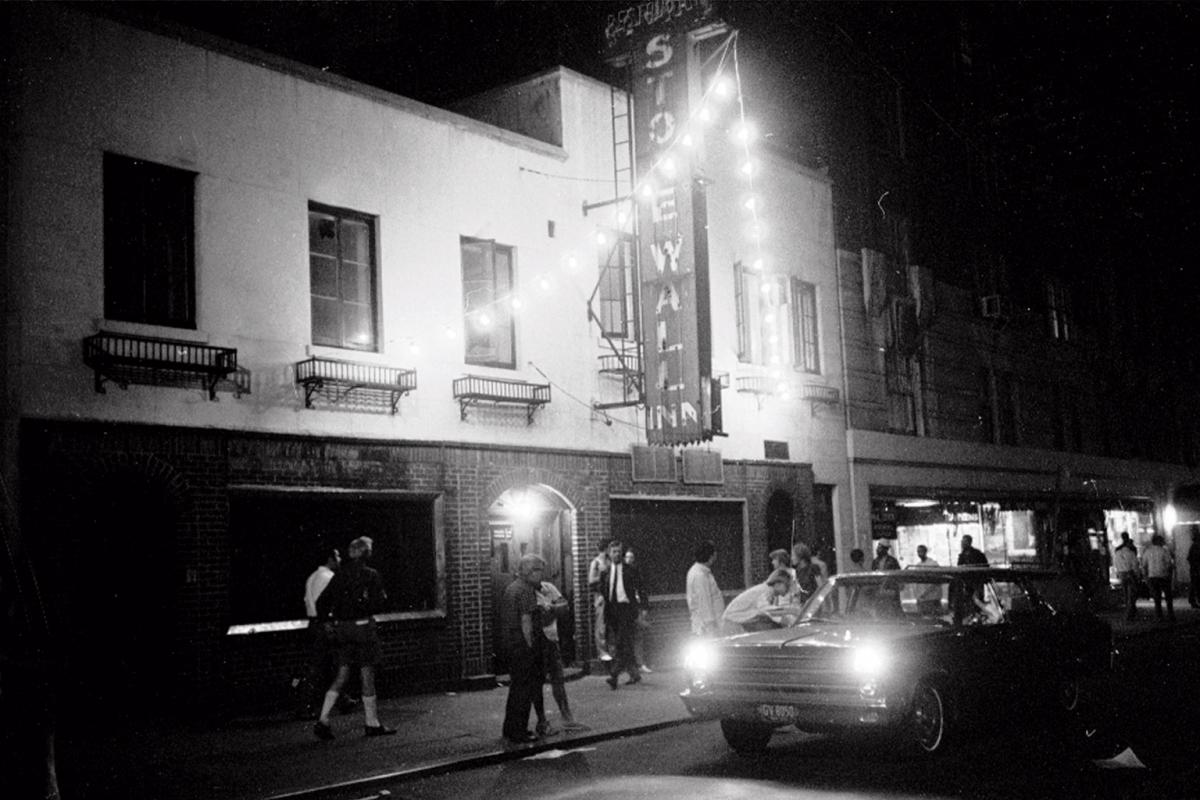

Als vor 50 Jahren, am frühen Morgen des 28. Juni 1969, die New Yorker Polizei eine Razzia in einer bekannten, wie man heute sagen würde: queeren Bar durchführte, war das für die damalige Zeit nichts Außergewöhnliches. Außergewöhnlich war die Reaktion der Gäste des leicht ranzigen, von der Mafia kontrollierten Stonewall Inn in der Christopher Street im Greenwich Village. Dessen Klientel bestand vor allem aus den besonders ausgegrenzten Queers – Drag Queens, Transpersonen, Sexarbeitende und obdachlose Jugendliche –, die sich in dieser Nacht in einer Straßenschlacht gegen die Polizei zur Wehr setzten. Der Aufstand in der Christopher Street und die daran anschließenden queeren Proteste in Chicago, San Francisco und anderen Städten mag im Vergleich zu den Riots der schwarzen Bevölkerung in Watts (1965) und Detroit (1967) oder den Protesten der Antikriegsbewegung in Chicago 1968 kleiner gewesen sein. Jedoch machten der gemeinsame Gegner und die Gemeinsamkeit der Praxis – des Riots – den Kampf um queere Emanzipation zu einem Teil dieser Aufstände.

Der primäre Antagonist von Queers ist in westlichen Demokratien nicht mehr der Staat. In Berlin sammelt die Polizei mittlerweile bewusst Hinweise auf queerfeindliche Gewalttaten.

Heute toben Debatten über den Gründungskrawall einer militanten queeren Politik, eine von ihnen kreist um den Slogan »Stonewall was a riot«. Mit dieser Parole versuchen meist junge aktivistische und linksradikale Queers, an das Aufständische und nicht Integrierbare anzuknüpfen, oft auch gegen die als bräsig, arriviert und vollständig entradikalisiert empfundenen »Homo«-Institutionen. Queer bedeutet für sie, ein Stachel im Fleisch der Verhältnisse zu sein – und nicht einfach nur, diese etwas bunter und diverser erscheinen zu lassen.

Diese Debatte ist nicht zuletzt auch ein Resultat der bürgerrechtlichen Erfolge, die seit Stonewall weltweit errungen wurden. Dass es damals in New York ein Gesetz gab, das Personen vorschrieb, mindestens drei zum ihnen zugeschriebenen Geschlecht passende Kleidungsstücke zu tragen, ist heutzutage schwer vorstellbar. Zumindest in den USA und Westeuropa erscheint die Emanzipation von Queers inzwischen als eine Erfolgsgeschichte sozialer Bewegung.

Bedrohte Errungenschaften

Der primäre Antagonist von Queers ist hierzulande wie in anderen westlichen Demokratien derzeit nicht mehr der Staat. Die Gewalt gegen Queers geht in Deutschland immer weniger direkt von staatlichen Institutionen aus, in Berlin sammelt die Polizei mittlerweile bewusst Hinweise auf queerfeindliche Gewalttaten. Auch die »Ehe für alle« ist nicht ganz irrelevant für das Verhältnis zwischen Staat und Queers.

Doch das Ressentiment gegen kollektive Devianz ist innerhalb des sich nicht als queer oder LGBTI verstehenden Teils der Gesellschaft deshalb noch lange nicht verschwunden. Von ihm kann auch heutzutage noch lebensbedrohliche Gewalt ausgehen, wie vor nicht zu langer Zeit in Chemnitz. Ist von Gewalt im Zusammenhang mit der sächsische Stadt die Rede, denkt man sofort an die rassistischen Ausschreitungen von 2018 und deren Verharmlosung durch den damaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, der sich nach wie vor gerne öffentlich äußert und zuletzt für eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD warb. Einige Monate vor den Ausschreitungen hatten ein paar ortsansässige extreme Rechte einen jungen Schwulen wegen seiner Sexualität brutal zu Tode geprügelt.

Internationale Bekanntheit erreichte Anfang des Monats der Angriff einer Gruppe junger Männer auf ein lesbisches Paar in London – diese hielten Händchen und verheimlichten ihre Queerness nicht, hatten aber keine Lust, auf Befehl zu Knutschen, wie es die Männer von ihnen verlangten. Sie wehren sich gegen ihre Bedränger und wurden dafür von ihnen blutig geschlagen. Zwei wichtige Dinge stellten sie danach klar. Erstens: Sie würden nie ihre Queerness verstecken. Zweitens, und darin besteht eine strategisch wichtige Einsicht: »Die Gewalt kommt nicht nur, weil wir Frauen sind, die miteinander etwas haben; sie kommt auch, weil wir Frauen sind.« Sie ordneten den Überfall – völlig korrekt – in den globalen Anstieg extrem rechter Tendenzen ein.

Die neue Welle der Gewalt, mit der sich Queers konfrontiert sehen, ist kein Aufstand der Entrechteten oder Verblendeten, die lediglich die falschen Verantwortlichen für ihr Leid ausgemacht haben. Sie gehört zur militanten Politik derjenigen, die sich in irgendeiner Form um ihre Privilegien gebracht fühlen. Statistisch handelt es sich meist um Männer, die denken, Frauen oder Menschen anderer Hautfarbe, Herkunft oder Religion könnten ihnen ihre Arbeit und soziale Stellung wegnehmen, beziehungsweise #MeToo könnte sie im Ausleben ihrer Sexualität einschränken oder die Klimaschutzbewegung ihnen das Fahren ihrer Lieblingsautos verbieten.

Doch während diese Militanz in den USA und Europa im Wesentlichen von den straight white men getragen wird, sind diese beileibe nicht die alleinigen Täter.

Gegen soziale Hierarchie

Die Fronten in den gegenwärtigen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen überschneiden sich auf gelegentlich widersprüchliche Art und sind deswegen nicht immer so klar, wie sie im Falle des in London angegriffenen Paars aussehen. Während ein nicht unwesentlicher Teil des europäischen und US-amerikanischen Rechtspopulismus sich im Kampf gegen das Vermächtnis des Aufbruchs der Sechziger – und damit auch von Stonewall – wähnt, gehören manche Protagonisten der extremen Rechten selbst zu den Nutznießern der seitdem erkämpften Bürgerrechte. Man denke dabei nur an den schwulen ehemaligen Breitbart-Autor Milo Yiannopoulos, der nicht nur öffentlich gegen Muslime und Einwanderer gehetzt hat, sondern auch gegen Lesben und Transpersonen.

Ohne Feminismus und Homobewegung gäbe es in einer antifeministischen Partei wie der AfD paradoxerweise auch kaum einen Platz, geschweige denn eine Spitzenposition, für die lesbische Alice Weidel.

Auch der extrem rechte Ideologe Renaud Camus ist offen schwul – und verbreitet die Verschwörungstheorie vom »großen Austausch«, wonach eine »globale Elite« die weiße Bevölkerung Europas und der USA durch Menschen aus dem globalen Süden ersetzen will. Ohne Feminismus und Homobewegung gäbe es in einer antifeministischen Partei wie der AfD paradoxerweise auch kaum einen Platz, geschweige denn eine Spitzenposition, für die lesbische Alice Weidel. Diese behauptet von ihrer Partei, diese sei ein »Garant der Rechte von Homosexuellen«. Dem rechtsextremen brasilianischen Präsident Jair Bolsonaro käme ein solcher Satz wohl nicht über die Lippen. In einem Interview mit dem Playboy sagte er: »Ich könnte keinen schwulen Sohn lieben. Ich hätte lieber, dass er bei einem Autounfall sterben würde.«

Dennoch wäre es naiv zu leugnen, dass Yiannopoulos, Camus, Bolsonaro und Weidel letztlich Teil derselben globalen Entwicklung sind, an die sich queere Menschen – so sie denn weißer Hautfarbe sind und in der Geburtslotterie ein reiches Land gezogen haben – auch anschließen können.

Die globale rechte Offensive basiert auf einem nicht immer konsistenten, manchmal sogar widersprüchlichen Weltbild. Der Grad an Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, Klimawandelleugnung und Homophobie unter den Protagonisten variiert beträchtlich. Was diese globale Bewegung verbindet, ist der autoritäre Wunsch nach der Verteidigung oder Wiederherstellung klarer sozialer Hierarchien: zwischen männlich und weiblich, zwischen hell- und dunkelhäutig, zwischen reich und arm.

Es war der Versuch, eine bestehende soziale Hierarchie gewaltsam aufrechtzuerhalten, der den folgenreichen Aufstand in der Christopher Street auslöste. Das Kämpferische, das im Vermächtnis dieser spontanen Erhebung steckt, erschöpft sich nicht in der Verteidigung sozialer Errungenschaften und auch nicht in der Schaffung von zwei, drei, vielen sogenannten safe spaces. Anlässlich der vielen Unzulänglichkeiten der bestehenden Verhältnisse wäre dies auch keine wirksame oder auch nur sonderlich überzeugende Strategie, um Menschen gegen die Bedrohung durch den weltweiten Backlash auf die Straße zu bringen.

Dem rechten Kampfmythos vom »links-grün versifften« Land im Bann des »Gendergaga« wird man nicht aufhalten, indem man ihn als die Lüge entlarvt, die er ist. Er muss aber besiegt werden. Dazu bedarf es einer Erzählung, die das Anliegen von Queers mit denen anderer Kämpfe zusammenführt: den Kampf gegen die Rechten mit dem für den Feminismus, für die Klimagerechtigkeit und für offene Grenzen. So käme man aus der Behäbigkeit heraus, die zumindest die ehemalige Schwulenbewegung charakterisiert. Dafür zu kämpfen, wäre ein würdiges Erbe der rebellierenden Queers von Stonewall.

»Es geht um Abschreckung«

»Es geht um Abschreckung«