Die Relikte des Franquismus

Madrid, 1947. Im Arbeiterviertel Lavapies sitzt ein kleiner Junge an einem Küchentisch. Unter dem Lichtkegel einer Öllampe diktieren ihm seine Großmutter und seine Tante einen Brief. Der Junge schreibt mit großen runden Buchstaben: »Sehr geehrte Frau Eva Perón, mein Vater wurde hingerichtet und jetzt wollen sie auch meine Mutter hinrichten. Bitte helfen Sie mir, damit ich nicht als Waise aufwachsen muss.« So empfand der katalanische Erfolgsregisseur Agustí Villaronga diese Szene aus dem wahren Leben in seinem preisgekrönten Fernsehfilm »Ein Brief an Eva« nach.

Der Junge, der das Vorbild für die Filmszene war, Alexis Meson, erinnert sich noch genau an die damaligen Ereignisse. Es war der Abend seines neunten Geburtstags, als die franquistische Sozialpolitische Brigade (Brigada Politica y Social) seine Mutter, die Kommunistin Juana Doña, abholte. Juana Doña war 28 Jahre alt. Bereits mit 14 Jahren war sie 1933 in die Vereinte Kommunistische Jugend (UJCE) eingetreten, später leitete sie den Antifaschistischen Frauenverband. In den stürmischen Zeiten der Zweiten Spanischen Republik lernte sie Eugenio Meson kennen, ihren späteren Ehemann. 1939 wurde Doña erstmals festgenommen und von der Terrormiliz Francisco Francos gefoltert. Meson, inzwischen Generalsekretär der Vereinten Sozialistischen Jugend (JSU), wurde nach dem Sieg Francos zusammen mit zahlreichen Genossen standrechtlich erschossen. Als Juana Doña 1941 aus dem Gefängnis kam, ging sie in den Untergrund. Franco unterdrückte jegliche Opposition brutal, die Menschen hungerten. Nachdem seine faschistischen Alliierten im Rest Europas besiegt waren, war Franco isoliert. Schließlich bat Franco den argentinischen Präsidenten Juan Perón um Hilfe. Dieser schickte 1947 seine Ehefrau, Eva Perón, mit einer Flottille von Schiffen voller Getreide nach Spanien.

Als Franco im Radio verkündete, Spanien sei »eine Oase des Friedens«, wollten Doña und ihre Genossen praktisch widersprechen. Sie legten einen Sprengsatz an der argentinischen Botschaft, der lediglich Sachschaden verursachte.

Doña wurde nicht nur erneut brutal gefoltert, sondern vom Generalísimo persönlich zweifach zum Tode verurteilt. »Wir versuchten alles«, erinnert sich ihr Sohn Alexis Meson. »An der Hand meiner Großmutter besuchten wir einflussreiche Menschen und Institutionen.« Doch niemand wollte helfen, auch nicht die Kirche, die Franco unterstützte: »Der Pfarrer sagte uns, wir sollten uns Gott anvertrauen. Doch wir wussten, Franco ließ nie von seiner Beute ab. Ihm war völlig egal, wie viele Mütter weinten.« Doch Eva Perón erhielt den Brief des kleinen Alexis. Sie nutzte Francos Zwangslage aus und zwang ihn, die Todesstrafe gegen die junge Kommunistin aufzuheben. Doña bekam 30 Jahre Haft. »Wir haben ideologisch und politisch nichts gemeinsam, aber ich bin Eva Perón mein Leben lang dankbar, dass sie meine Mutter rettete«, sagt Meson. Seine Mutter sah das in jenem Moment etwas anders.

Vor dem Richter galt ihre erste Frage den 51 Genossen. Deren Todesurteil war einen Tag zuvor vollstreckt worden. »Sie haben mir nichts geschenkt. Alle meine Kameraden sind tot und ich kann mich retten dank der Gnade eines Diktators?« soll sie gerufen haben. Ihr Sohn, Alexis Meson, stolz auf die Standhaftigkeit seiner Mutter, trat später ebenfalls in die verbotene Kommunistische Partei ein, wofür er drei Jahre ins Gefängnis musste.

Im Namen Doñas

Nach 16 Jahren in franquistischen Gefängnissen kam Doña 1961 frei und setzte ihren Kampf für eine gerechtere Welt erst im Untergrund, nach Francos Tod offen fort. Neben ihrer Arbeit in der Partei fand sie im Kampf für die Gleichstellung der Frau eine wichtige Aufgabe. Sie gründete eine Frauenbewegung, in der sich Aktivistinnen unterschiedlicher politischer Gesinnung für ihre Rechte in einer von Franquismus und Katholizismus geprägten Gesellschaft einsetzten. In den siebziger und achtziger Jahren brachten sie die Zeitschrift Sal (Salz) heraus. Doña hielt die Geschichte des republikanischen Widerstands auch in Romanen für zukünftige Generationen fest. »Desde la noche y la niebla« (Aus Nacht und Nebel), ein Zeitzeugnis über die Frauengefängnisse im Franquismus, gehört an vielen Universitäten zur Standardlektüre. Doña starb schließlich 2003 mit 84 Jahren im Kreis ihrer Familie.

Heute trägt dank Manuela Carmena, der Bürgermeisterin Madrids von der Partei Podemos, ein Frauenhaus in Madrid den Namen Juana Doñas. Diese öffentliche Anerkennung für eine Republikanerin und Kommunistin sei allerdings eine Ausnahme, sagt ihr Sohn.

Das sei die große Schande des heutigen Spaniens. Es habe in vier Jahrzehnten Demokratie keine historische Aufarbeitung stattgefunden. »Meine Mutter wäre heute stolz auf die für Frauenrechte geleistete Arbeit. Am 8. März findet ein Generalstreik der Frauen statt, weil dies ein Thema ist, das die ganze Gesellschaft betrifft. Aber es wird kaum einen Streik für die 114 000 Vermissten des Bürgerkriegs und die Zehntausenden Opfer der Franco-Diktatur geben«, sagt er bitter.

»In anderen Ländern ist der Nazismus verurteilt worden. In Spanien nicht. Alles, was Licht in dieses dunkle Kapitel unserer Geschichte bringt, wird blockiert.« Alexis Meson, Sohn der Kommunistin Juana Doña

Auch die Familie Doña machte ihre Erfahrung mit dem politischen und institutionellen Widerstand gegen die Aufarbeitung des Franquismus. 2007 trat unter dem sozialdemokratischen Ministerpräsidenten José Rodríguez Zapatero ein Gesetz in Kraft, das zwar von vielen als unzureichend bewertet wird, aber die Öffnung von Massengräbern und die Entfernung von franquistischen Symbolen unterstützt. Doch das Gesetz werde von der konservativen Regierungspartei Partido Popular unter Mariano Rajoy und den rechtsliberalen Ciudadanos umgangen. Allein einen franquistischen Straßennamen zu ändern, erklärt Meson, sei ein Kampf, ganz zu schweigen von der Schließung von Monumenten wie dem Valle de los Caídos, der Grabstätte Francos, oder der Francisco-Franco-Stiftung, die das Gedankengut des Diktators weiterhin propagiert, jahrelang finanziert vom Staat. Erst Ende 2017 lehnte das Parlament die Initiative von Podemos ab, das Valle de los Caídos zu einer Gedenkstätte für die Diktaturopfer zu machen.

»In Madrid sollten Straßennamen von Mördern wie Gonzalo Queipo de Llano, einem franquistischen General, der in Andalusien einen brutalen Genozid beging, durch Namen von Antifaschisten ersetzt werden, darunter Juana Doña. Rajoys Regierungspartei und Ciudadanos stimmten im Stadtrat von Madrid dagegen. Da sie unterlagen, gingen sie vor Gericht«, so Meson. Das Projekt liege nun seit zwei Jahren auf Eis, in einem Land, in dem die Justiz »von den Rechten kontrolliert« werde. Dies sei nicht mit den Tausenden von Vermissten, Folteropfern und Ermordeten zu vergleichen, meint er, aber ein Symptom für den enormen Widerstand dagegen, die wahre Geschichte Spaniens anzuerkennen. »In anderen Ländern ist der Nazismus verurteilt worden. In Spanien nicht. Alles, was Licht in dieses dunkle Kapitel unserer Geschichte bringt, wird blockiert.«

40 Jahre sind nicht genug

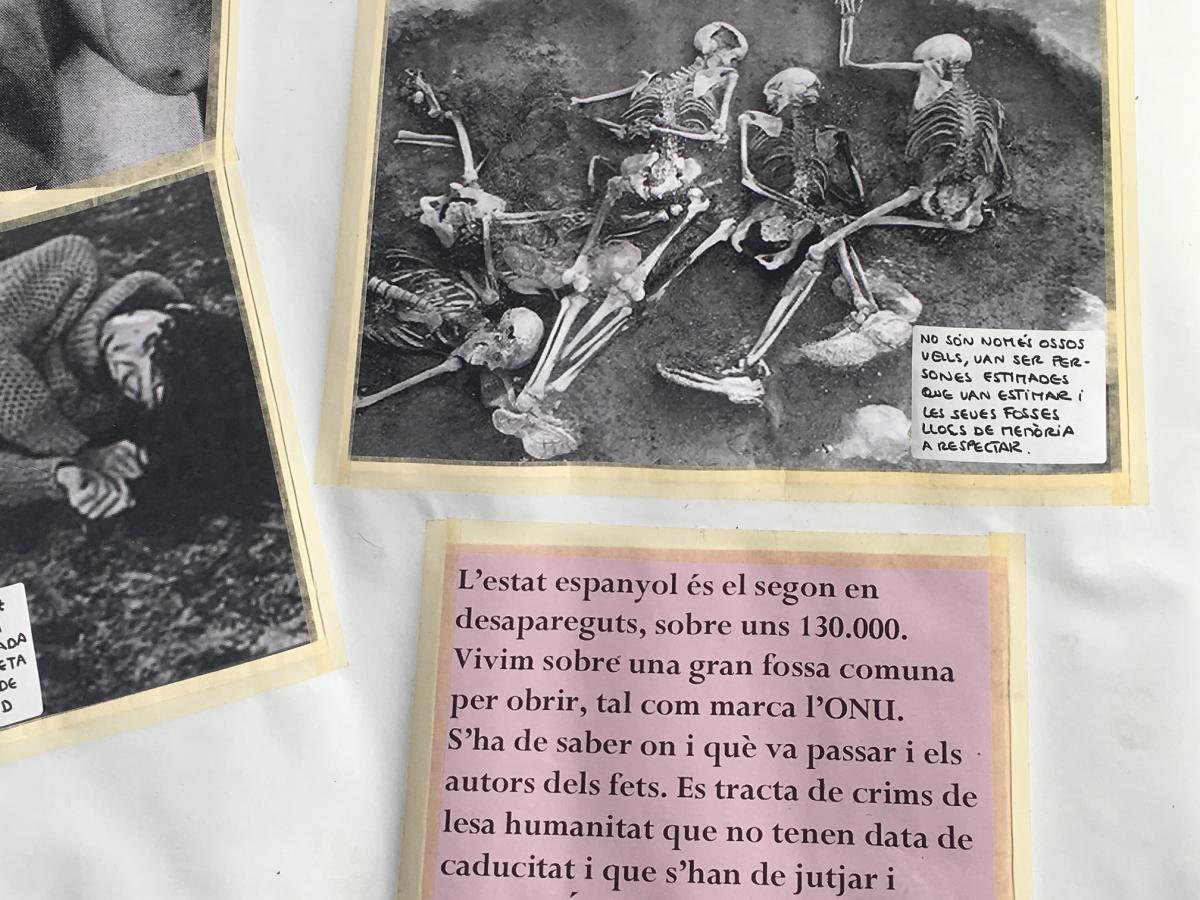

Dieses Jahr ist der 40. Jahrestag der spanischen Verfassung, gefeiert werden 40 Jahre Demokratie. Doch ähnlich wie Doñas Sohn sehen viele Spanierinnen und Spanier in der fehlenden Aufarbeitung ein Demokratiedefizit. Jeden letzten Samstag im Monat versammeln sich auf der Plaça de Sant Jaume in Barcelona ehemalige politische Gefangene des Franquismus und Familienangehörige der unter Franco ermordeten Oppositionellen und Vermissten. Die Handvoll Demonstrierender im fortgeschrittenen Alter wirkt auf dem großen Platz etwas verloren. Auf dem Boden haben sie Schwarzweißfotos von Toten und Folteropfern mit deren Namen ausgebreitet. Vor ihren Füßen liegen vier Fahnen, zu einer großen zusammengenäht: die Fahne der Spanischen Republik, die der Anarchisten, die Estelada (die für die Unabhängigkeit Kataloniens steht) und die Fahne der UdSSR. Gemeinsam halten sie ein langes Banner hoch, auf dem »Gerechtigkeit, Wahrheit, Wiedergutmachung« steht.

Eine junge Frau, Maria José, vertritt die Mesa de Catalunya, die Organisatoren der Demonstration, die zahlreiche Bürgerinitiativen für die historische Aufarbeitung vereint. »Wir demonstrieren hier seit neun Jahren jeden Monat für Gerechtigkeit, Wahrheit und Wiedergutmachung. Die heutige Demokratie ist nicht echt, denn sie ist auf den Leichen Tausender Vermisster errichtet. Statt einer Republik mussten wir eine Monarchie akzeptieren, die nie hinterfragt wurde. Wir wollten eine bessere Gesellschaft in einer Republik, aber die Reichen wollen das mit allen Mitteln verhindern«, sagt sie. Ihr Vertrauen in die Institutionen ist nach Jahren vergeblicher Bemühungen gering: »In diesem Staat, der sich nicht für die Bürger interessiert, müssen wir alles selbst in die Hand nehmen.« Weil in Spanien die Verbrechen des Franquismus aufgrund eines Amnestiegesetzes aus dem Jahr 1977 nicht juristisch verfolgt werden, sammelt Maria José Unterschriften für eine Klage von Argentinien aus, die mehr als 100 Privatpersonen und Bürgerinitiativen erheben wollen.

Bereits 2014 verlangte die argentinische Richterin María Servini de Cubría die Auslieferung franquistischer Verbrecher, darunter Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, ein berüchtigter Folterer der Sozialpolitischen Brigade. Die spanische Justiz wies das Auslieferungsgesuch zurück, da keine »systematische Folter« vorgelegen habe. Im Februar dieses Jahres wurde erneut eine Klage gegen ihn abgelehnt. »Es fällt mir schwer, zu akzeptieren, dass der Mann, der mich gefoltert hat, nicht nur auf freiem Fuß ist, sondern dass diese Folter nicht anerkannt wird«, sagt Felipe, ein kleiner älterer Herr, der gerade ein Manifest verlesen hat. Dass die historische Aufarbeitung in Spanien auch für Richter ein heißes Eisen ist, bekam der prominente Richter Baltasar Garzón zu spüren, der von einer rechtsextremen Organisation verklagt wurde, weil er 2008 im Auftrag von Familienangehörigen Verschwundener die Öffnung von Massengräbern angeordnet hatte. Damals argumentierte Garzón, dass es sich um Verbrechen gegen die Menschheit handele, die nicht verjähren; eine Sichtweise, die auch der Uno-Sonderbeauftragte Pablo de Greiff teilt. Die Uno hat Spanien mehrfach aufgefordert, die historische Aufarbeitung anzugehen. Bisher ohne Ergebnis.

Alte Wunden

Seit dem Regierungsantritt des Partido Popular im Jahr 2011 sei kein Euro aus staatlichen Mitteln in die historische Aufarbeitung geflossen, obwohl das Gesetz dies vorsehe, klagen die Demonstrierenden. So hänge die Öffnung der mehr als 2 500 Massengräber in ganz Spanien vom Gutdünken der regionalen Behörden ab. In Mallorca wurde dank der Unterstützung der Regionalregierung 2016 ein Grab mit den sterblichen Überresten von 49 Menschen geöffnet. »Francos Truppen begingen auf Mallorca einen Genozid. Es gab keinen Widerstand, trotzdem wurden systematisch Hunderte von Frauen und Männern ermordet«, erklärt Maite Lopez, die ihren Großvater im »Grab von Porreres«, wie die Mallorquiner es nennen, gefunden hat. Lopez erklärt, dass viele Menschen in vielen Orten Spaniens wissen, wo ihre Familienangehörigen verscharrt wurden, aber keine Erlaubnis bekommen, das Grab zu öffnen und die Überreste in Würde zu bestatten. »Es geht nicht nur um den seelischen Frieden der Familien. Es geht um unser Land, um unsere Demokratie«, sagt sie. »Wenn wir in einer wirklichen Demokratie leben würden, hätte mein Großvater nicht 81 Jahre lang im Boden verscharrt gelegen.« Die katalanische Regierung unterstützt eine DNA-Datenbank, um Angehörigen die Suche nach den Vermissten zu erleichtern. Seit der Zwangsverwaltung der Region durch den Zentralstaat ist die Finanzierung der Ausgrabungen aber ausgesetzt. »Wir können nichts dafür, dass das Leben unserer Angehörigen so weggeworfen wurde. Aber wir – wie viele andere Menschen auch – haben ein Recht darauf, dass diese Wunden geschlossen werden«, sagt Lopez.

»Ein tiefgreifender Wandel fand nicht statt. Man geht doch nicht als Franquist ins Bett und wacht als Sozialist wieder auf.« Maria José, Mesa de Catalunya

Die Demonstrierenden sind sich einig, dass nach dem Tod Francos der Übergang zur parlamentarischen Monarchie von 1975 bis 1978 ein Manöver der herrschenden Klasse gewesen sei, um ihre Macht zu sichern. »Es gab kein Referendum über die Frage ›Republik oder Monarchie?‹, also gibt es für mich auch keine Demokratie«, sagt Felipe. »Natürlich leben wir nicht mehr im Franquismus, aber die Art und Weise des Handelns ist ähnlich. Ein tiefgreifender Wandel fand nicht statt. Man geht doch nicht als Franquist ins Bett und wacht als Sozialist wieder auf. Genau das ist aber oft passiert«, sagt Maria José. Die Amnestie von 1977 sei nicht für die politischen Gefangenen gewesen, sondern für die franquistischen Verbrecher, die damit der Justiz entgingen. »Wir haben die vielen Vermissten, die Folteropfer, die Ermordeten. Wir brauchen Gerechtigkeit. Dass man die Schuldigen anzeigt, die Falangisten, die immer noch Franco beschwören, und die Guardia Civil, die noch heute existiert, auflöst. Weil Spanien keine juristische Aufklärung zulässt, müssen wir von Argentinien aus klagen«, beschwert sie sich. Aber aus Angst vor einem neuen Bürgerkrieg akzeptierten viele Menschen den damaligen »Pakt des Schweigens«. »Nach 40 Jahren Diktatur nimmst du doch jedes Bonbon, das dir gereicht wird. Die spanische Bevölkerung war nicht politisch aufgeklärt, um eine echte Transition zur Demokratie zu schaffen«, meint Felipe.

Junge Ahnungslosigkeit

Auch die Geschichte schrieben die Sieger. »Mein Sohn ist jetzt 25. In der Schule wurde ihm erklärt, es sei ein Bürgerkrieg zwischen zwei gleichwertigen Seiten gewesen. Aber Franco führte einen Militärputsch, einen Staatsstreich gegen eine legitime und demokratische Republik. Es ging damals darum, eine demokratische Republik gegen den in ganz Europa wachsenden Faschismus zu verteidigen«, sagt Lopez. Auch Meson hat die Erfahrung gemacht, dass gerade junge Menschen fast nichts über die Vergangenheit ihres eigenen Landes wissen. Er besucht Universitäten und Gymnasialklassen, um über seine Erlebnisse zu berichten. »Plötzlich horchen die Schüler auf und fragen nach. Viele können nicht glauben, dass die Geschichte der Besiegten, der Republikaner, so gut wie aus dem Unterricht verbannt ist. Dabei ist es nötig, dass eine Gesellschaft ihre Geschichte kennt: Warum stehen wir, wo wir stehen? Warum hat diese Demokratie die Fehler, die sie hat? Die neuen Generationen müssen die Vergangenheit ihres Landes kennen, damit dieses Unrecht nie wieder geschehen kann. Und es würde die Qualität unseres Rechtsstaats deutlich verbessern.«

In Madrid macht sich besonders der Verein La Comuna für die Klage aus Argentinien stark. Mit der Amnestie von 1977 verweigere man nicht nur den Opfern Gerechtigkeit, sondern die Verbrechen der franquistischen Seite würden geleugnet – auch die wirtschaftlichen. Güter und Besitztümer im Wert von vielen Millionen Euro fielen durch die franquistische Korruption der Oberschicht in die Hände. Allein der Nachlass der Tochter des Diktators, Carmen Franco, beträgt 500 Millionen Euro, die dem Sozialstaat und den Opfern des Franquismus verloren gehen. Manche heutige Privilegien und Besitztümer der katholischen Kirche stammen aus dem Franquismus. »Deshalb ist es ein Klassenkampf zwischen den Interessen der Mächtigen auf der einen Seite und unserer Würde als Gesellschaft auf der anderen«, sagt Luis Roncero von La Comuna, der selbst unter Franco im Gefängnis war.